张蓓

宋太宗赵光义即位不久,便一统了大宋的版图,可谓是春风得意马蹄轻。此时,朝廷急需大量治国安邦人才,而科举,就是选拔官吏最直接的手段和方法。彼时,文脉绵绵、人文渊薮的水乡江南,刚刚从吴越王钱弘俶的手中归顺于北宋。由于之前吴越国并不实行科举制度,因此这片江南水乡的文人墨客比起北方的诸子百家,他们似乎更崇尚佛与道的逸然自得。南宋诗人范成大在他的《吴郡志》中曾经感叹:“吴郡自隋唐设进士科以来,未尝有魁天下者。”不过这个局面,在北宋端拱元年(988年),被一位来自浙江省开化县长虹乡大山里的18岁青年,给打破了。

北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。在两宋时期,浙江共有状元24名,开化县北源(今长虹乡北源村)人程宿,就是其中的一位。宋太宗端拱元年(988)戌子,年仅18岁的程宿登名金榜、高中状元,他不仅成了宋代浙江历史上的第一位科举状元,同时也是中国科举史上最年轻的状元之一。

一波三折的“状元及第”

宋端拱元年(988)五月,年仅18岁的程宿,凭自己渊博的学识一举高中状元。当中书侍郎兼户部尚书吕蒙正将程宿的考举文章送交参知政事王沔时,王沔见而奇之,惊叹曰:“今之杜牧也!”

阅读史料可知,程宿的这个状元来之不易。首先,宋初进士考试的内容非常繁杂,有诗、赋、论各一篇,策五道,《论语》十贴,对《春秋》或《礼记》十条等。其次,宋初沿袭唐制,科举的试卷不糊名,行卷之风盛行,因而常常就有主考官徇私舞弊。每当主考官欲赴贡院开考,台阁近臣就会向主考官竭力推荐自己的门生或与自己相熟识的举子之才艺,美其名曰“公荐”。这其实就是变相的内定人选,暗箱操作,人人皆知。

根据《续资治通鉴》卷十四《宋记》的记载,当时朝廷任命翰林学士、礼部侍郎宋白为当季的贡举主考官,第一次科考录取了程宿以下28人、诸科100人。“榜既出,谤议蜂起,或击登闻鼓求别试。”当皇榜挂出,立刻就有人认为所取进士如此之少,肯定是有人暗中捣鬼,官官相护走后门。坊间百姓议论纷纷,一时谤言蜂起,甚至还有人敲击登闻鼓,请求朝廷另外再安排一场科举考试。

登闻鼓,于宋初设立。设立的目的是为了方便百官、士民能够击鼓上书言事、喊冤。太宗皇帝对敲登闻鼓一事非常重视,他也认为录取人数太少,其间一定是有不少人才被遗漏的,于是下诏在崇政殿复试当季落第举子。这一次复试,录取了进士马国祥以下及诸科700人。可是,复试结束后,却仍然还有一名叫叶齐的士子,不服程宿登科状元,再次击鼓告状,倡论主考官在科举考试中肯定有不公平不公正之举。太宗为了昭明天下,于是又下诏命令右正言王世则等人召下第进士及诸科在武成王庙再次复试。此次二轮复试,主考官因内心厌恶与不满叶齐的嚣张,遂以“一叶落而知天下秋”为赋题,进行考试。

“一叶落知天下秋”,出自《淮南子·说山训》:“见一叶落而知岁之将暮。”从一片树叶的凋落,知道秋天的到来,以小明大,比喻通过个别的细微迹象,可以看到整个形势的发展趋向与结果。也比喻一片落叶的凋落,却一意地认为是整个秋天的来临,表示虚假之意。《五灯会元》(卷40)有“随州双泉山师宽明教禅师”问:“竖起杖子意旨何如?”师曰:“一叶落而知天下秋。”这也是成语“一叶知秋”的来历。另外还有宋诗“一叶飘落而知秋,一叶勃发而见春。”宋·唐庚《文录》引唐人诗:“山僧不解数甲子,一叶落知天下秋。”

第三轮考试结束后,录取叶齐以下31人,诸科89人。而后再将三次科举考试合格的名单统一糊名殿试,程宿又得第一名,故最终这一季的科考以程宿为状元而正式宣告结束。

天妒英才 英年早逝

程宿金榜题名后,初始授职权知诸县簿、尉,随后任职殿中丞、直集贤院、职方员外郎等。宋淳化六年(991),程宿遂以翰林编修的身份与右正言王世则等人参与编撰皇家有关太子、亲皇、皇族等事迹文献。

是时,东北边境契丹常派兵卒骚扰大宋北疆,边疆战报频传。端拱二年(989),宋太宗赵光义召见程宿,向他咨询时政之得失。程宿奏曰:“内政不绥,壮者若于金草,旄旎仍于饥馑。居之于民者,今保赤子。今陛下恩未有加,抚御未尽,其道故也。”程宿的奏答对策得到了宋太宗的首肯,宋太宗即刻下旨命令程宿摄理其事。当年中秋下诏,程宿提升为六州都抚,食邑五千户,负责对东北边境少数民族地区进行安抚。程宿受命之后,亲赴辖地,对各酋长导之以礼、示之以威、动之以情、继之以惠。程宿受到了该地区少数民族民众和酋长的敬重。

至道元年(995),程宿因父亲年老多病,呈书圣上,请求回归故里探亲。朝廷派员代还乡探望。是时,适逢吴楚两地多盗寇,朝廷即授程宿为江西安抚使,镇守江、浙边界等地,处理两地之事。程宿到任后,正图籍、平力役、抑豪强,兢兢业业,勤政爱民,不久治地盗熄。

咸平三年(1000)八月,益州(古代九州之一,今重庆、四川盆地、汉中盆地一带)军变,该地神卫都虞侯王均作乱,建号“大蜀”。朝廷震怒,下诏命程宿同宋将招讨使雷有终率师讨伐。然未及行,程宿病死于任所,年仅三十岁。宋真宗得知,挥泪叹曰:“宿卿名德可嘉,方倚重任,遽至是乎。”朝中士大夫亦莫不叹悼。朝廷赐谥“文熙”,再赠五百户,终其令名。

天妒英才,英年早逝。状元程宿为官仅仅十年有一。但他短暂的一生勤政廉洁,爱民如子,励精图治,泽被川陕吴越。后人写诗称赞他、纪念他:“名魁天下,义动朝中。六州都事,两袖清风。才超杜牧,节拟梁鸿,编修职肇,招讨疴终。”

后世传颂他的逸闻趣事

宋端拱元年(988),程宿参加的那一场科举考试,竟有三次考试,这在中国科举史上也是绝无仅有的事。在这之后,据《文献通考》卷三十《选举三》记载:“科举因其实施锁院、糊名和誉录。”也就是说,自端拱后,为防止考官徇私,保证朝廷科举制度的公平公正,宋太宗采纳太常博士陈靖的建议,先于殿试时,对试卷上考生的姓名、籍贯、年龄等身份信息实行密封管理,并由皇帝亲自主行殿试,第一名者由皇帝钦点为状元。现在回看历史,中国的科举考试,实施锁院、糊名、誉录制度,就是从程宿高中状元以后开始。

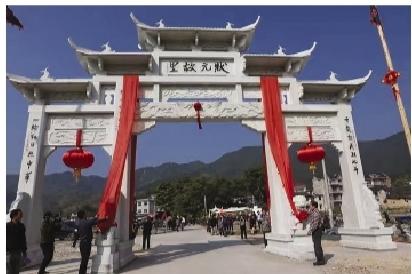

在程宿死后的第二年,咸平四年(1001)二月,“宿,葬于白沙口(今江西南昌东北面)驿路之旁。”南宋绍兴年间,程宿之裔孙程雅自白沙口迁祖坟程宿墓于开阳城(开化县城古代名称),是为花园派始祖,并在开阳城修建状元及第家庙。沧海桑田,后因朝代更迭,世更岁远,程宿墓亦逐渐荒芜。程氏白沙裔孙于明嘉靖三十三年(1554)九月,复新修筑了程宿墓。

程宿自幼就读于开化县长虹乡北源村西山的杨梅垅书院,他聪慧过人,过目成诵,人称“神童”。他读书非常刻苦,无论寒暑,挑灯苦读直至深夜。北源村人说某年中秋,该地有吃糯米馃的习俗。程宿因专心读书,竟将一砚墨汁当成芝麻糖汁蘸糯米馃,吃完而不知。又有一年深冬,程宿端坐案前认真夜读,谁料阵阵寒气逼来,从脚下一直冷到全身,他低头一看,才知炉中的炭火早已熄灭。他急忙取下悬挂于壁上的灯笼,直奔一里外的一座尼姑庵去寻找火种。当他敲开庵门,说明来意,老尼姑望着程宿,竟笑得喘不过气来。程宿见状仍不知所措,于是老尼笑着指着灯笼说:“汝手持之灯未熄,缘何舍近求远啊?”程宿这才恍然醒悟过来。自此,状元公“手提灯笼讨火种,墨汁当成芝麻糖"的传说一直延续至今。

“北山之北寄柴扉,茅屋参差倚翠微。老罢那知还作客,春深无奈苦思归。淹留恐复荒三径,潦倒宁堪护六飞。乘鹤双凫成底事,不应容易裂荷衣。”细读程宿留存于世的诗文《旅舍述怀》,字里行间体现了对家乡北源村的思念。今天,在状元故里,这里的程氏族人以及乡民仍然会以各种形式来祭祀和缅怀这位青年才俊。他们向村中的程宿像敬香、跪拜,虔诚地表达自己对祖先的敬重之情。他们慷慨解囊,为先祖程宿建祠塑像,只是为了让引以为傲的祖先之名能够恒远流长。他们以程宿为荣耀,把他作为程氏家族的精神标杆和典范,在以后的岁月里,继续书写这个儒风浸润、书香绵延家族的巨大荣光。