杨林镇素来有“三山五关”之美称,“三山五关”分别指云雾山、南华山、琪琅山以及白沙关、银岭关、壕岭关、小关、大鳙岭等。它们不但使这里的风光具有独特的深山隐逸气质,更具有边关冷月的豪迈情怀。其中杨林镇号岭村的壕岭关,就位于崇山峻岭、重峦叠嶂的山峰之间,险要天成,是浙江西部通往外省重要的交通门户之一。张蓓

(一)

从县城205国道转入17省道华白线,很快就来到了浙赣两省交界的边陲小镇——杨林镇。再往南行约10公里,杨林镇最南边的一个村庄——号岭村,就到了。

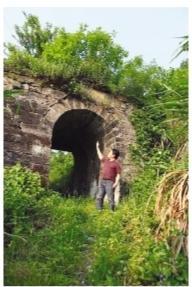

沿着号岭村曲折幽静的乡间小道走去,在茂树丛中,一块刻有“开化县重点文物保护单位——壕岭关”几个红色大字的青石碑,悄然映入眼帘。壕岭关到了。

沿着村里修建的青石板路,拾级而上,很快就走进了用厚实的石块堆砌而成的拱型券顶门洞里。站在门洞口俯瞰,眼前出现了纵横交错的广袤田野、蜿蜒曲折的小溪流,以及星星点点错落分布的乡村民房。一条古道悠悠漫漫,从开邑境内经壕岭关隘口,一直通往江西省德兴县皈大村,这让我对“一脚踏两省”,一下子有了最真切的体验。

举头仰望,壕岭关关隘门洞俨然、砖石厚实,气势恢宏,在拱型券顶门洞的上方,横卧着一块长方形的石匾,石匾上书“壕岭关”三个繁体字。

在匾额的两端,分别刻有几行小字,经仔细阅读辨认,左侧刻字“咸丰七年荷月谷旦,民汪璋砌石”;右侧刻字“钦命浙江分巡金衢严道督辨”“三衢防剿事务缪(梓)督造,委办开防关务浙江衢州府经历卓异候升王劝造”。落款是:“浙江开化县董事:六品军功生员徐珙辰,六品军功贡生戴敦行,八品军功监生方烜同劝造”。

边关冷月,金戈铁马,岁月沧沧。翻开史书,在将近两百年的风雨洗礼中,石匾上镌刻的这些人的生平事迹,有的已经无籍可考。但回望那段沧桑的历史,他们却永远和“壕岭关”联系在一起,并永久地镌刻在时光和历史的巨型牌匾上,让后世仰望、铭记。

根据民国三十八年《开化县志稿》记载,清咸丰五年(1855)三月,太平军经由江西上饶进入常山、开化,四月经开化白渡、白沙关折回江西德兴。为了防止太平军再次从开化突破口进犯衢州,咸丰六年(1856),奉命履职的金衢严道事务兼三衢防剿事务督辨缪梓,饬令开化知县高道生劝捐增筑壕岭关关隘,以便御堵强敌。

当时,因为修建壕岭关工程浩大,资费甚巨,乡绅民众徐珙辰、戴敦行、方烜、李鸿藻等慷慨解囊,捐资助建,其中梅川李鸿藻一人就捐钱一千五百缗。

从壕岭关开始修建至全部完竣,历时六载。建成后的壕岭关,地势险峻,易守难攻,并且相继建筑了古关隘石城一座,蜿蜒绵延数里,蔚为壮观。

(二)

站在壕岭关下,迎面吹来一阵阵山风,茂密的竹海发出一阵阵排山倒海似的呼啸声,让人感觉像是在排兵布阵。而我的耳畔,亦仿佛传来一声声嚎叫声、呐喊声。我的眼前,亦瞬间幻化出喷火的枪眼、浓黄的炮火、寒光炫目的刺刀这样残酷的战争场面。

我静静地凝视着壕岭关,在这斑斑驳驳的古城墙遗址上,我看到的是早已被子弹打得伤痕累累的墙身,它们亦仿佛是在无声地向我倾诉着,那一场又一场它经历的战事。

早在明代,方豪在《修城记》里记载:“开化恒忧饶寇,正德四年饶寇至白渡,越三年又至壕岭。”在距今约五百多年前,一场为求生存而反抗压迫的农民起义在此拉开帷幕。明武宗正德七年(1512年),江西姚源人王浩八,为反抗朝廷横征暴敛揭竿而起。王浩八率众攻入开化境内,与官兵展开激战十五昼夜,终因寡不敌众被迫撤兵。途中,在壕岭关下被捕,英勇就义。起义团遭到了朝廷镇压,一场轰轰烈烈的农民起义,就此淹没在壕岭关的夜色之中。

而据《开化县军事志》记载,是为历代浙赣兵家用兵之时必争相掌控之地的壕岭关,曾经是太平军的盘踞之地。彼时,与官军(清军)周旋三载之久的太平军,那最惨烈的一场生死之战,就发生在壕岭关与犁岭关之间的群山之中:清咸丰十一年六月二十一日,太平军窜入白沙关,准备去往江西德兴,遭左宗棠清军部队拦截。随后,太平军又窜至开邑二十四都、二十五都,遭开邑民团奋身固守。犁岭不能过,太平军乃走乡间小道由王坑坞至杨林镇。至二十八日,复走芹岭、遁岭时,又遭开邑民团阻击之,击毙太平军200余人。官军(清军)乘胜追击,太平军溃散乱奔,积尸填询,血水成流。

壕岭关,也曾是我工农红军与国民党反动武装分子进行浴血奋战的地方。据开化党史资料记载:民国20年(1931年)2月,中国工农红军第十军第四旅和德兴县独立营,在方志敏和旅长龙志光的率领下经白沙关、壕岭关、过杨林镇抵达华埠,同当地国民党反动武装分子展开激战并大获全胜,一举攻克华埠镇。激烈的大战之后,一条红色的革命贸易路线亦由此悄然诞生,绵延至中央红色苏区,为苏区送去食盐、布匹、粮食、日用百货等生活用品,以及电筒、火药、枪支等战略物资。

现如今,山林中竹海深深、竹涛阵阵,时时发出宏大的回响,仿佛那是久远的历史影像在回放。然而,曾经血流成河的悲壮战事,今已不复存在,望着寂寞的壕岭关,人们心中暗暗升腾起的是感恩和珍惜今天的和平。

历经时光濯洗,壕岭关亦逐渐退出历史舞台,它像一位步履蹒跚的老人,用凝重肃穆的背影,默默守望浙西一隅的秀丽山河。

(三)

古代开化疆域,北连徽皖,西接豫章(今江西),复岭重山,层峦叠嶂,绵延盘踞,极为险要。僻壤之地的开邑,平日里交通并不频繁,然有战事则为行军之要道。

顾祖禹在《读史方舆纪要》中记载:“守两浙而不守衢州,是以浙与敌也;争两浙而不争衢州,是以命与敌也。而浙西开化,实则衢州之咽喉,两浙之屏藩也。”因此,历史上,官府就曾在开邑此段崇山峻岭间,设有多处关隘。

仅杨林镇范围内,在一些地势险要的山口,就设有白沙关、小关、银岭关、犁岭关、菱塘关、歇岭关、霞关等关隘。这些古代关隘垒砌石城,构筑木寨、建造亭台,以作关隘防御、警戒戍守之用。而壕岭关,亦是目前开化县唯一保存较为完整的古代旧关隘遗址。

自清代以降,志书记载开化在地势险要边境建有古关隘的地方共有十八处,它们分别是“马金关”“际岭关”“大墉岭”“歇岭关”“大济关”“壕岭关”“深山岭”“交岭”“汪公岭”“茶岭”“天门岭”“丰茶岭”“菱塘岭”“梨岭”“盖云岭”“芹岭、遁岭”“鹅岭”“丰源岭”。

这些关隘,不是设置了之后才变得险要,而是因为地势险要才会设置关隘。这些古关隘口,在古代的战事中对于限制敌方交通运输、占据有利地形地势防御、扰乱敌方军心等方面,都发挥了巨大的作用。

夕阳西下,残阳如血。今天,在壕岭关不远的山岗上,一座雄伟的石城翘首兀立,黝黑敦实的墙体伸展在壕岭的荆棘蔓草中,气势雄伟。昔日关隘上的门楼今已不见踪迹,取而代之的是一株茂盛的红梅凌寒俏立。在壕岭关右侧山边,亦建有一座古朴凉亭,专供现今游人休憩观景。

站在亭前,远眺峻岭云山,绵延起伏,俯瞰眼前大地,视野开阔,一马平川。当我在关隘口偶遇一位江西德兴县皈大村的农妇,她手提一竹篮鸡蛋、水果、糕点、面条等,徒步翻越壕岭关,轻松跨省,来到浙江境内的壕岭村,探望她坐月子的女儿和刚刚出生的外甥,我与她打招呼,她满脸做外婆的喜悦,也让我真切地感受到了今日壕岭关内、关外的美好岁月。

是啊!烽烟已逝,今天的壕岭关,已经迎来了它崭新的历史风貌。