郑群球:1973年出生于龙游,杭州师范大学美术学专业毕业、小学美术教师,受余久一老师影响喜作山水画,号乌石,画斋乌石山房,系龙游九木堂成员。

近年主要艺术活动:

2010年、2013年、2014年、2017年,《九木同行》联展;2012年,浙江省文化厅视觉艺术优秀作品展;2015年,心寄山林个展;2016年,舟山、浦江、广丰国画交流展;2017年,江山、开化、东阳国画交流展,衢州画院交流展,参加杭州“意在山林”山水画创作班学习,入选《龙吟》艺术人生——国画作品介绍;2018年,龙游县城市山水画邀请展,寒柯遗韵中国画展;2019年至2022年,负责主持《小学中国山水画趣味教学实践研究》课题研究;2022年,开设《中国山水画发展史简述》讲座;2023年,开设《追本溯源中的逸趣天成——小学山水画教学初探》讲座,等等。

◇郑群球

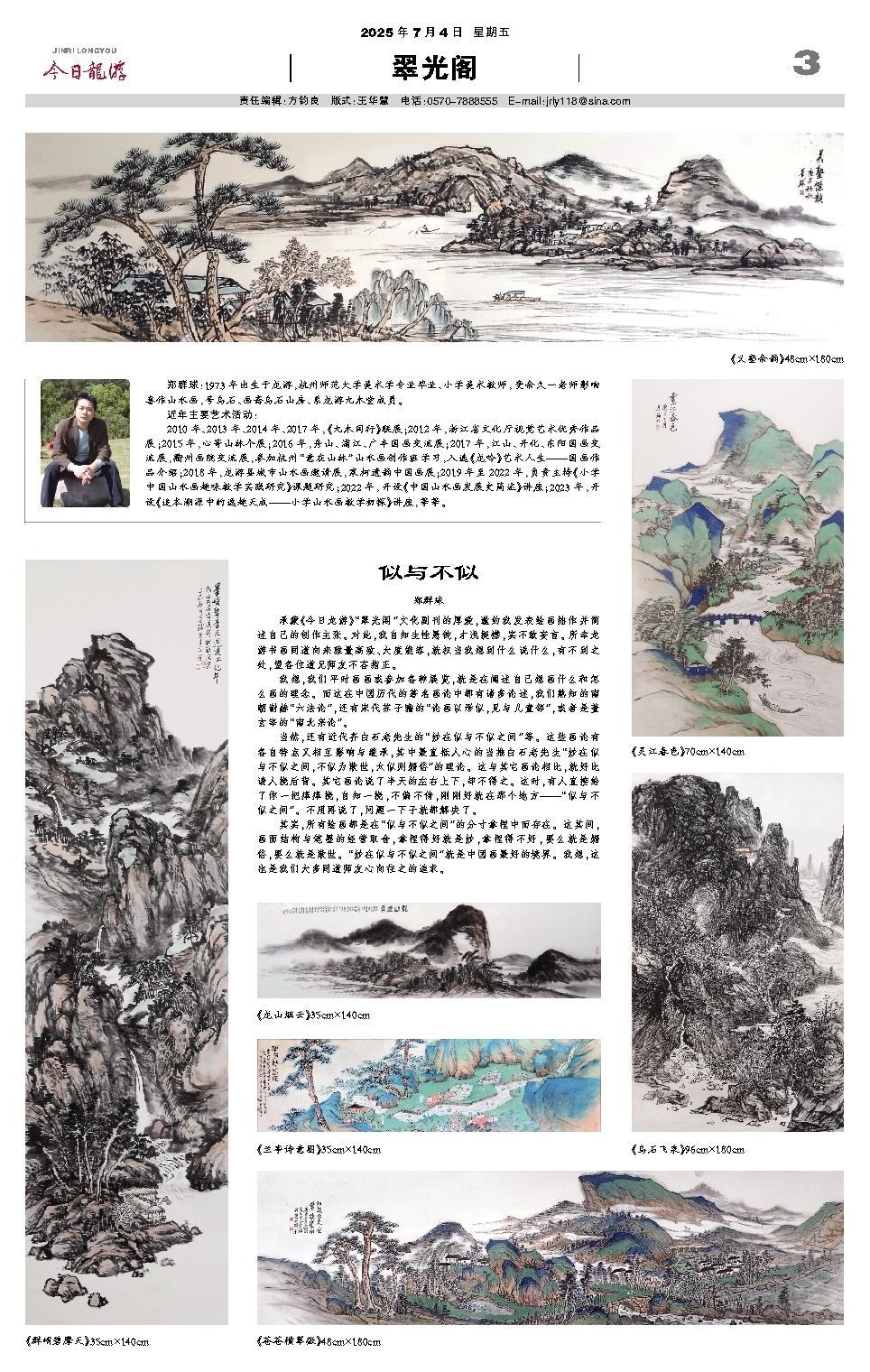

承蒙《今日龙游》“翠光阁”文化副刊的厚爱,邀约我发表绘画拙作并简述自己的创作主张。对此,我自知生性愚钝,才浅捉襟,实不敢妄言。所幸龙游书画同道向来雅量高致、大度能容,就权当我想到什么说什么,有不到之处,望各位道兄师友不吝指正。

我想,我们平时画画或参加各种展览,就是在阐述自己想画什么和怎么画的理念。而这在中国历代的著名画论中都有诸多论述,我们熟知的南朝谢赫“六法论”,还有宋代苏子瞻的“论画以形似,见与儿童邻”,或者是董玄宰的“南北宗论”。

当然,还有近代齐白石老先生的“妙在似与不似之间”等。这些画论有各自特点又相互影响与继承,其中最直抵人心的当推白石老先生“妙在似与不似之间,不似为欺世,太似则媚俗”的理论。这与其它画论相比,就好比请人挠后背。其它画论说了半天的左右上下,却不得之。这时,有人直接给了你一把痒痒挠,自知一挠,不偏不倚,刚刚好就在那个地方——“似与不似之间”。不用再说了,问题一下子就都解决了。

其实,所有绘画都是在“似与不似之间”的分寸拿捏中而存在。这其间,画面结构与笔墨的经营取舍,拿捏得好就是妙,拿捏得不好,要么就是媚俗,要么就是欺世。“妙在似与不似之间”就是中国画最好的境界。我想,这也是我们大多同道师友心向往之的追求。