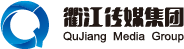

晨雾未散时,灶台已漫开青碧色的烟。母亲将浸透山泉的糯米拢进粽叶,指尖翻飞间,一个个棱角分明的绿精灵便跃入咕嘟作响的大锅。二十余年过去了,那缕混着粽香的水蒸气,仍是打开端午记忆最温柔的钥匙。

在衢江区,包粽子是场郑重其事的仪式。以制作肉粽为例,粽叶要优选山中野生大粽叶,这样的粽叶叶片宽大柔韧且自带清香。糯米要当年的新米,须在清水中泡足时辰,让糯米“喝足水”。泡好的糯米,粒粒饱满,用手轻捏能感觉到弹性。将肥瘦相间的五花肉切成长条,加入盐、老抽、白糖、干辣椒等调料,抓匀并腌制几个时辰。圆糯米泡好沥干后,再用腌肉的酱汁浸润,让每粒米都啜饮酱汁的鲜味,最后加入盐、酱油、猪油拌匀,连捆粽的粽叶丝,都得是粽树上新鲜采撷下来的。

包粽时,一勺米、一块肉,再覆上米,层层包裹既要料足又要紧实。当本地猪肉遇见秘制辣酱,当赤豆沙撞上流油的猪肉,山野的慷慨与手作的温度,在紧实的四角粽里,完成一场风味的交响。

“煮粽急不得,慢火才能熬出魂。”灶前掌勺的奶奶娓娓道来。捆粽的粽叶丝,将粽子扎出纤细的腰线,像给每个端午系上记忆的蝴蝶结。起锅前撒的那撮盐,是让粽叶香穿透时光隧道的最后一把钥匙。当城里人对着超市速冻粽发呆时,衢江人的灶头正上演着更古早的魔法,揭开锅盖的刹那,两千年前的汨罗江水与今日的山泉,在蒸汽中悄然重逢。

糯米的千面浪漫,甜党与咸党的千年之争,在这里被山风轻轻化解。肥瘦相间的五花肉在糯米间煨成蜜色琥珀,咬开瞬间肉汁迸发,辣意像雨后毛竹般窜上舌尖。红豆沙过筛三遍后与糯米相拥,甜味细密如王家山涧的晨雾。最惊艳的当属芋头粽,衢江人偏要把山芋切作利落长条,裹着红艳艳的辣酱,给传统添了把野性的火。

端午从来不只是日历上的五月初五,它是挂在大门上的那束菖蒲,是父亲臂弯里带露的艾草,是母亲俏俏藏在锅里的那个“排骨粽”,是游子咬开粽子时突然涌上眼眶的温热。在艾草与菖蒲的清香里,尝一口“鲜糯”,让唇齿间的糯香,流转成中式浪漫。

区文广旅体局