导报讯11月19日,2021年浙江省中小学生艺术节在杭州拱墅区运河大剧院举行。艺术节上,有一家杭州小学的展区引来众人围观,那就是杭州求知小学“锦灰堆拓艺术实践工作坊”。

“锦灰堆拓艺术实践工作坊”坐落在杭州求知小学校园内一座古陶瓷标本博物馆——“片庐”里。博物馆的主人是学校美术老师赵士华。他是锦灰堆拓技艺这项非物质文化遗产的代表性传承人。

博物馆里摆满了古砖碎瓷,明代的、清代的、民国的,塔砖、庙砖、墓砖……看得出主人对这些器物的热爱。赵士华的徒弟说,师父的工资,几乎都投入到了博物馆中文物的搜集中。

金石传拓,最早可以追溯至秦丞相李斯歌颂秦始皇的泰山刻石。后来宋代金石收藏大家赵明诚等人又将金石传拓技艺带入文人士大夫圈子,从金石鉴赏的辅助技艺地位逐渐成为一种独立的文人雅玩。而锦灰堆,原本是画种,起源于元代吴兴(今湖州)赵孟頫与好友钱选等人的宴后戏笔,从起初勾画蟹壳鱼刺碎莲蓬等消遣之作逐步发展成为专门刻画残碎物件的绘画门类。

据记载,将金石传拓技艺首次运用在锦灰堆上的,是清道光十一年(1831年)杭州净慈寺方丈六舟上人,他首创了锦灰堆拓,是对传统金石传拓的一种创新形式。锦灰堆拓脱胎于锦灰堆画,又反哺了锦灰堆画。锦灰堆拓的发展,对后世锦灰堆画也具有很大影响。

“说到我和锦灰堆拓的渊源,还要从我的阿太说起。”在茶气氤氲中,赵士华回忆道。“我的阿太是正一教道士,她的父亲曾有缘与六舟上人的徒弟理安寺方丈虚山上人结识,并向他学习传拓技艺,后来他就将这门技艺传给了我阿太。就这样,锦灰堆传拓进入到了我的家族,并流传了下来。到我这里,已经是第五代传承人了。”

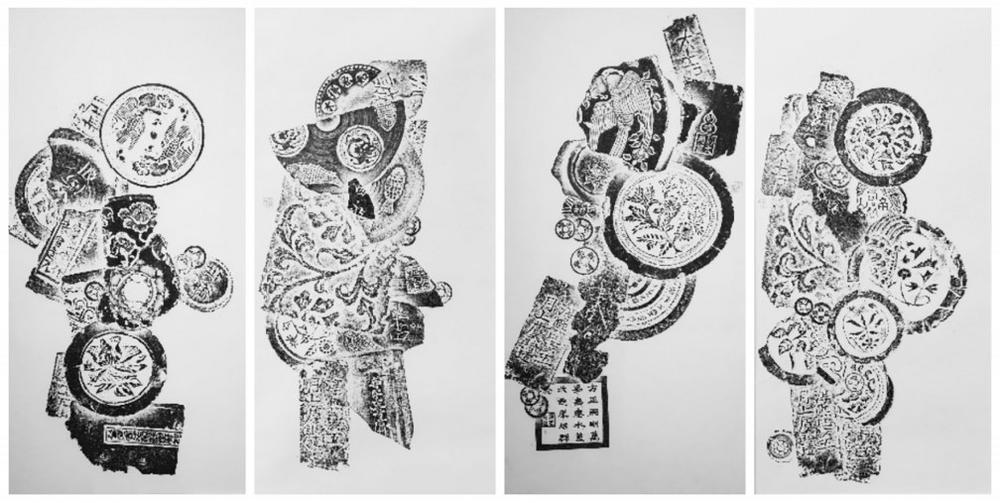

赵士华向笔者介绍,锦灰堆拓主要分为积金聚石和叠拓构成两大条件。积金聚石是创作锦灰堆拓的物质条件,又称拓材;叠拓构成是技艺条件,可称拓艺。首先要“积金聚石”,收集一大批金石文物,很是考验眼力。同时又要精于传拓,还须兼具较高的美术功底来驾驭画面的艺术构成,将多件甚至上百件金石文物精致地叠拓于一纸,重现文物的原貌。

锦灰堆这种艺术表现手法非常小众,虽然它的起源最早可以追溯到元代,但是没有大范围地流行过。随着时间的流逝,了解它的人越来越少。至于锦灰堆拓,知道它的人更是少之又少,只有圈子里的寥寥数人。随着自己锦灰堆拓技艺的日渐成熟,赵士华希望它能够“出圈”,能有更多的人知道这门技艺,将这种艺术形式传承下去。目前该校先后有28名学生参与了实践。

要传承,就要有突破。起初的赵士华,在祖辈的影响下研磨这门技艺,只能说是一种学习,没有自己的风格。他不断思考,终于找到了突破口——国画。国画是赵士华的专业,同样属于艺术,为何不把两者融合在一起呢?赵士华解释道,传统的锦灰堆拓的墨色普遍拓得比较深,是单纯靠金石物件自己本身的肌理来区分层叠关系的,但是国画中有虚实浓淡的专业处理手法。通过将国画中的这种手法运用在锦灰堆拓上,赵士华创作出了属于自己风格的“片庐锦灰堆拓”。博物馆里摆放在正中的一幅《锦灰堆拓·清溪山远图》(138厘米×415厘米),就是融入了国画元素,由片庐社团学员集体创作完成。该作品采用六联画形式,从152件金石文物上拓下,远淡近浓、虚实相生。这些金石文物中,远到三国蜀师文字残砖,近有二十世纪中叶五角星纹砖,层层叠叠,将华夏上下五千年文明拓印在纸上,传世后人。

目前锦灰堆拓是杭州拱墅区非物质文化遗产。“锦灰堆拓完美符合了申遗条件:起源于民国之前、传承超过三代、传承谱系清晰。等我的片庐锦灰堆拓达到一定规模后,会向市非遗进军!”赵士华激动地说道。

传拓的目的是传承,是让人们能欣赏到平时不为多见的古文物,而锦灰堆拓更是集中了大量的文物,使人们能在一张作品中,就能品味历史。“今年是2021年,距锦灰堆拓的诞生已经过去了190年。现在,传统文化在盛行,越来越多的年轻人愿意去了解甚至去学习中国的各种传统文化,锦灰堆拓慢慢也会变为新国潮。我的儿子也从小就跟着我学,如果说锦灰堆拓是一种本领的话,那么我希望是孩子们人人皆会的技艺。到锦灰堆拓起源200周年还有10年,我们正在筹备,希望到那时候,会有更多的人知道了解并且懂得锦灰堆拓技艺。”赵士华总结道。

□王诗颖