随着网络、手机的普及,社交更加便利、快捷。但在平原农村,至今还保留着捧碗社交。

就餐期间,家里盛好饭,挟着菜,去左邻右舍巷子里,在三岔口,或站,或蹲,利用吃饭的时间,与邻居、乡亲对话交流,形成捧碗社交。

这种捧碗社交,并不是孤身一人,它有一种“群体效应”。到了饭点时,成了大家的默契,三五成群各自捧着饭碗,边吃边聊。时光在食物咽下喉咙时流逝,情谊在话语唠叨中增进。

平原的村庄与山中的村庄不同,没有宅屋院舍的高低参差,有的是平路平地,抬脚便出门,在家吃饭嫌不热闹,不如捧碗行动自由,可以了解外面的新闻,捧碗社交应运而生。

那日,经过一个村子,听到两个女人捧碗对谈。年长的那位对稍年轻的那位说,她家今年孵三亩地的竹笋,这几天都在覆盖垄糠,估计还缺五十袋垄糠,之前准备的还不够。稍年轻的那位迫不及待地回应,我家有!我家有!我家刚刚昨天完成了孵笋,正好还有、五十袋多,你拿去覆盖吧,省得我去找人要啊,不然放到明年用,就浪费了。

捧碗社交,宜晴日。两个人捧碗见着了,当下农事、家务、“热点”,杂七杂八。话一投机,便会聊上半天。宜晌午。早晨的辰光紧凑,有好多事情要做,没时间谈;傍晚,天一擦黑,灯火可亲,一家人其乐融融,围桌而坐,就不出门了。

本来,聊天是两个人的一种交流,加上捧碗这一动作,便多了仪式感。聊天的信息对应,还能增进人与人的情感。

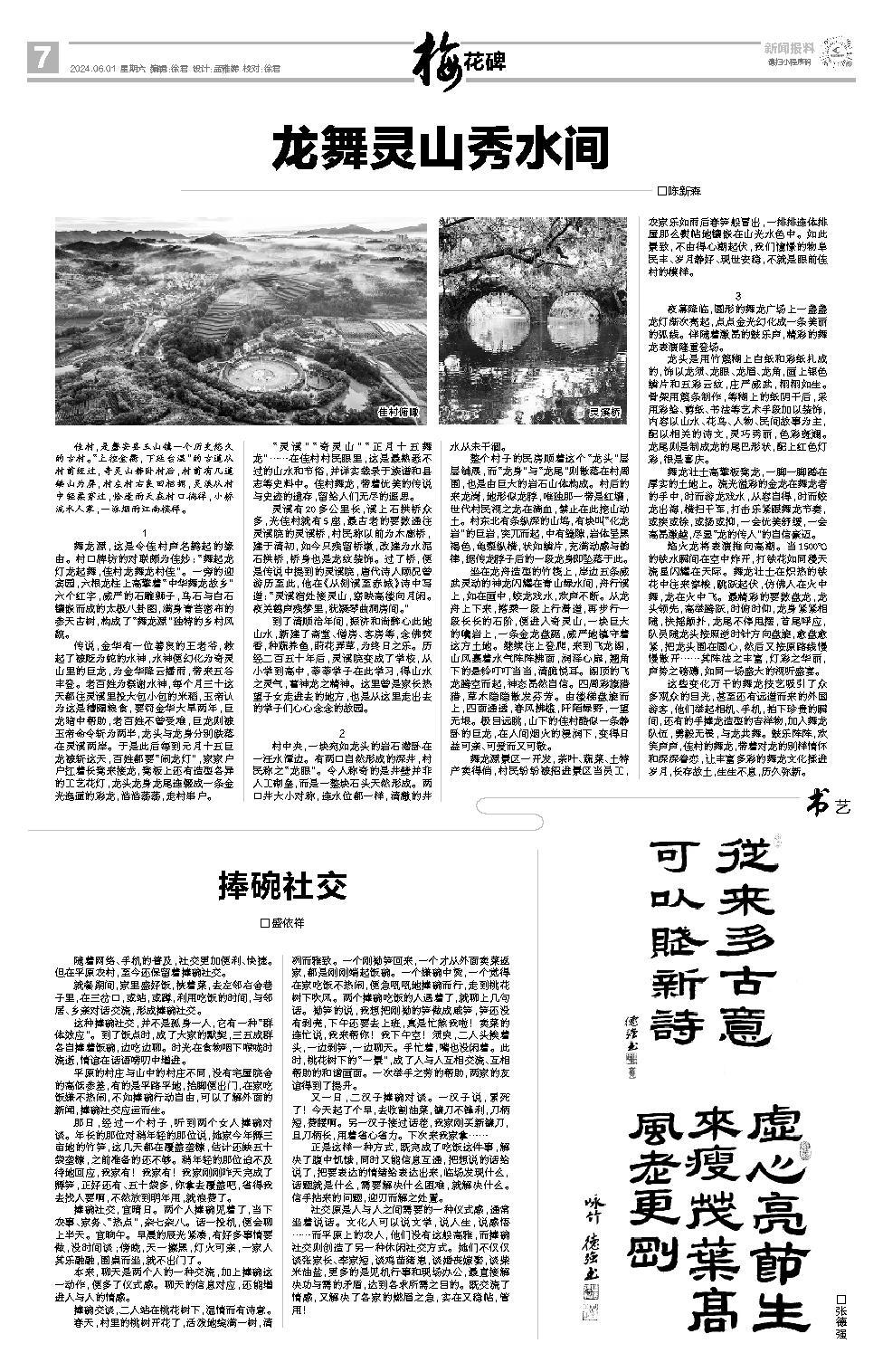

捧碗交谈,二人站在桃花树下,温情而有诗意。

春天,村里的桃树开花了,活泼地绽满一树,清冽而雅致。一个刚拗笋回来,一个才从外面卖菜返家,都是刚刚端起饭碗。一个嫌碗中烫,一个觉得在家吃饭不热闹,便急吼吼地捧碗而行,走到桃花树下吹风。两个捧碗吃饭的人遇着了,就聊上几句话。拗笋的说,我想把刚拗的笋做成咸笋,笋还没有剥壳,下午还要去上班,真是忙煞我啦!卖菜的连忙说,我来帮你!我下午空!须臾,二人头挨着头,一边剥笋,一边聊天。手忙着,嘴也没闲着。此时,桃花树下的“一景”,成了人与人互相交流、互相帮助的和谐画面。一次举手之劳的帮助,两家的友谊得到了提升。

又一日,二汉子捧碗对谈。一汉子说,累死了!今天起了个早,去收割油菜,镰刀不锋利,刀柄短,费腰啊。另一汉子接过话茬,我家刚买新镰刀,且刀柄长,用着省心省力。下次来我家拿……

正是这样一种方式,既完成了吃饭这件事,解决了腹中饥饿,同时又能信息互通,把想说的话给说了,把要表达的情绪给表达出来,临场发现什么,话题就是什么,需要解决什么困难,就解决什么。信手拈来的问题,迎刃而解之处置。

社交原是人与人之间需要的一种仪式感,通常坐着说话。文化人可以说文学,说人生,说感悟……而平原上的农人,他们没有这般高雅,而捧碗社交则创造了另一种休闲社交方式。她们不仅仅谈张家长、李家短,谈鸡苗猪崽,谈婚丧嫁娶,谈柴米油盐,更多的是见机行事和现场办公,最直接解决功与需的矛盾,达到各求所需之目的。既交流了情感,又解决了各家的燃眉之急,实在又稳帖,管用!

□盛依祥