▢ 陈振新

一百年前的1920年,这是值得纪念的一年;陈望道,这是一个值得人们记住的名字。在这一年,陈望道第一个把《共产党宣言》全文引入了中国,接着他又与陈独秀等相约在上海发起成立了中国共产党上海早期组织——上海共产主义小组。这两个重大的历史事件,不但催生了1921年中国共产党的成立,而且可以说是影响了整个中国革命的进程。陈望道作为中国共产党上海早期组织的核心成员,中共最早的五位党员之一,为中国共产党的创建作出了重要的贡献,是中国共产党的重要创建人之一。

首译 《共产党宣言》

1919年五四运动爆发后,年仅28岁的陈望道匆匆从日本回到了国内。经推荐,到浙江第一师范学校担任了国文科教员。他在那里工作了半年多,主要从事国文和国文教育的改革。1920年3月下旬,因改革酿成的“一师风潮”,陈望道不得不选择了离开。

就在此时,陈望道接到了邵力子的一封来信,得知星期评论社戴季陶要他翻译《共产党宣言》,并收到了戴季陶提供的日文版《共产党宣言》和李大钊从北大图书馆借来的英文版《共产党宣言》。于是,陈望道回到了阔别多年的家乡——浙江义乌分水塘村着手翻译工作。

在1919—1920年代五四新文化运动蓬勃发展的那个时期,报纸上已可见马克思、恩格斯著的《共产党宣言》的章节和片段,但还没有一个人用全文把它介绍到中国来。戴季陶很想自己来完成这一工作,但又力不从心。因为他认为要完成这本小册子的翻译,起码得具备三个条件:一是对马克思主义有深入的了解;二是至少得精通德、英、日三门外语中的一门;三是有较高的语言文学素养。陈望道在日本留学期间就接受了马克思主义学说,不但精通英语和日语,汉语的功底也很深厚,所以邵力子推荐了他来完成这一翻译工作。这也与陈望道先前已在报刊上刊出的、介绍马克思主义的文章有关。邵力子推荐陈望道,这可以说是一种历史的选择。当然也是陈望道个人的一种选择。因为“一师风潮”使他“认识到不进行制度的根本改革,一切改良实施都是劳而无益的”。

为了安全并能避开各种干扰静下心来专心译书,陈望道躲进了离住宅不远处的柴屋内。由于日以继夜工作,陈望道消瘦了许多。母亲看在眼里,疼在心里。一天,特地包了粽子,配上当地盛产的红糖,给他补补身体。过了一会儿,母亲进来收拾碗碟,却见陈望道满嘴墨汁。原来他全神贯注于斟酌字句,竟将砚台里的墨汁当作红糖蘸着粽子吃了。陈望道花了比平时多五倍的功夫后,终于在1920年4月下旬完成了《共产党宣言》的全文翻译工作。

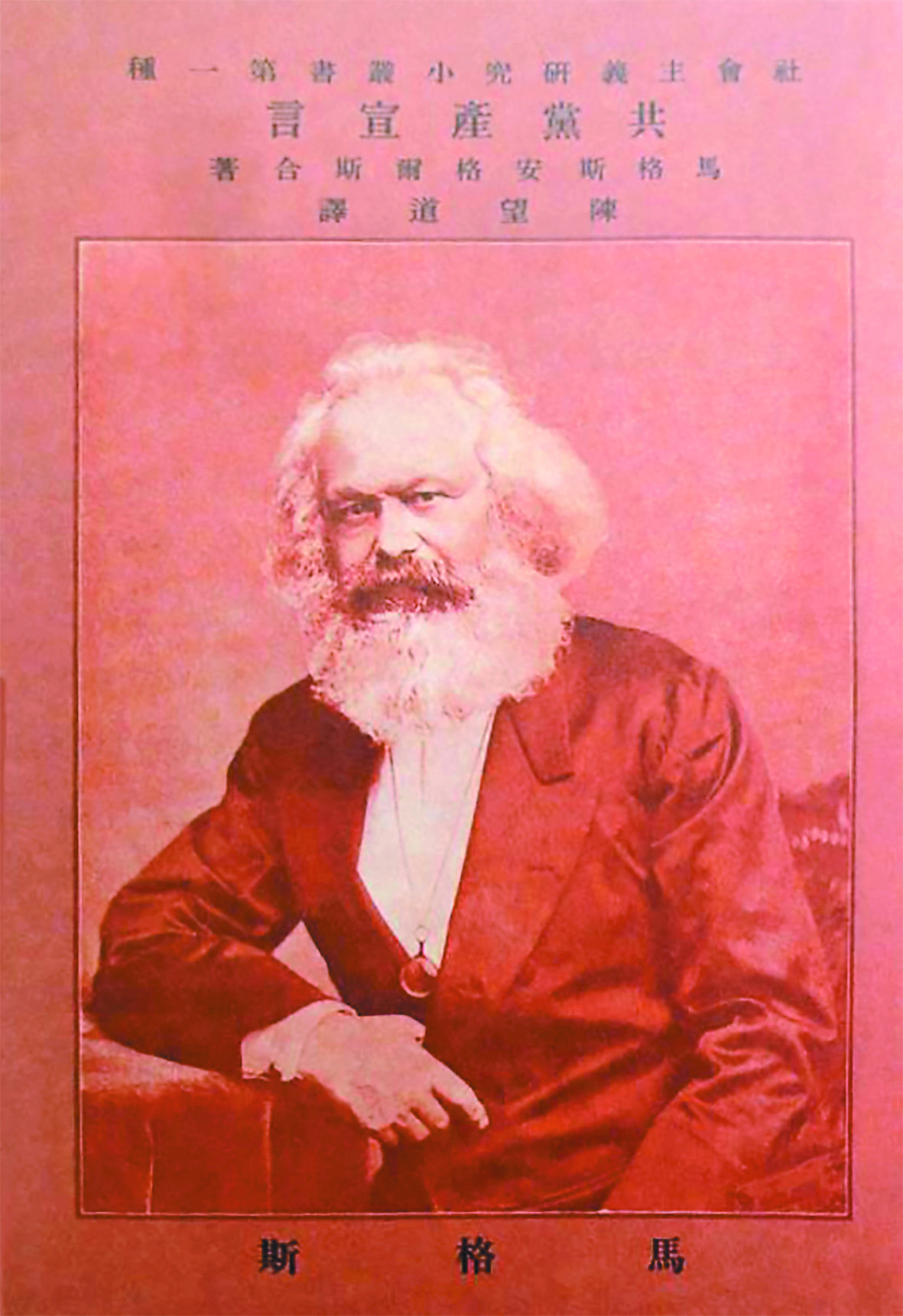

4月底陈望道收到一份电报,星期评论社邀请他到上海担任该刊的编辑工作。于是,陈望道带着译稿来到上海,住在三益里李汉俊家,并把译稿连同日文、英文版《共产党宣言》交给了李汉俊校阅。李汉俊校完后又给陈独秀再校,最后由陈望道改定。原准备在《星期评论》上连载《共产党宣言》,但因该刊的进步倾向被当局发现后勒令停办。直到1920年8月,在共产国际的资助下,《共产党宣言》才由“又新印刷所”以社会主义研究社的名义,作为社会主义研究小丛书的第一种得以出版。此书首版仅印1000册,全部送人。因为书名错印,所以9月又再版重印1000册,同时把书名改正过来。

陈望道翻译《共产党宣言》时是没有任何译本可供参考的,但他还是较为准确地表达了原著的含义。陈望道作为中国现代修辞学的奠基人、著名的语言学家,他当时翻译的《共产党宣言》不但通篇以现代白话文译出,还随处可见一些白话文修辞学风气的精彩语句。如“宗教的热忱,义侠的血性,儿女的深情,早已在利害计较的冰水中淹死了”,可以看出其明显的马克思主义中国化的特色。

由于中国共产党建党初期传播马克思主义的需要,继“又新”印刷所之后,平民书社、上海书店和新文化书社等出版单位又相继大量出版《共产党宣言》。仅平民书社在1926年1月至5月就重印了十次,到5月已是第十七版了。以后广州国光书店、湖北武昌长江书店等又印了近20版,加上1937—1938年间汉口人民出版社、延安青年出版社重印的三个版本,在1920—1938年的18年间,陈望道译《共产党宣言》重印了近40个版本。如今,陈望道译《共产党宣言》的初版本国内仅存11本,分存于上海图书馆、上海一大会址纪念馆、上海鲁迅纪念馆、上海档案馆、中国国家图书馆、北京市文物局、中国国家博物馆、延安革命纪念馆、浙江上虞档案馆、温州图书馆、山东东营历史博物馆,为国家一级文物。

在1920—1938年的18年间,由上海、广州、武汉和延安出版的陈译《共产党宣言》有17种之多,可分为正装本和伪装本二类,译者名字,依目前存有资料看为陈望道、陈佛突、陈晓风和仁子。在1920—1927年间出版的基本为正装本,而1927年后多为伪装本。伪装本不是没有译者、没有出版地,就是书名也仅用《宣言》二字。

陈望道译《共产党宣言》的出版是出于当时革命形势的需要,所以在1920年8月上海共产主义小组成立后,陈独秀在发函至北京、武汉、长沙、济南各地要求他们建立共产主义小组的同时,也寄去了陈望道译的《共产党宣言》。各地共产主义小组的成员在学习陈译《共产党宣言》的过程中,传阅、热议,甚至辩论,此后即在此基础上成立了中国共产党。所以,可以说,陈望道译《共产党宣言》的出版为1921年中国共产党的成立奠定了重要的思想理论基础,催生了中国共产党的诞生;同时,还影响了毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、邓小平等整整的一代人。

1920年夏天,毛泽东从湖南来到上海拜访陈独秀时,看到了陈独秀正在校对的陈望道译《共产党宣言》。十多年后的一天,在延安的窑洞前,毛泽东对外国记者斯诺说:“有三本书特别深刻地铭记在我的心中,使我树立起对马克思主义的信仰……其中一本书就是陈望道译《共产党宣言》。”

上海共产主义小组成立后,在上海创办了一所干部学校,对外宣称外国语学社,刘少奇、任弼时、罗亦农、萧劲光等都是这里的学员。那时,每个学员都发一本《共产党宣言》,并由文化教员陈望道给他们作讲解。刘少奇在回忆那段历史时说,当时他把《共产党宣言》看了好几遍,“从这本书中,我了解共产党是干什么的,是怎样的一个党。经过一段时间的深思熟虑,最后决定参加共产党,同时也准备献身于党的事业。”

周恩来是在法国勤工俭学时读到《共产党宣言》的,因为这一点,他在1949年召开的全国第一届文代会上,当着代表们的面对陈望道说:“陈望道先生,我们都是你教育出来的。”朱德回忆说:正是在柏林支部,“研究和讨论了已经译成中文的马克思主义文献《共产党宣言》和共产主义的入门书”,“从此开始走上了新的革命旅程”。

邓小平也说过:“我的入门老师是《共产党宣言》和《共产主义ABC》。”

此外,1920—1938年年间出版的近40个版本陈译《共产党宣言》的传播,对第一次国内革命战争、第二次国内革命战争和抗日战争的影响也是不可低估的。在第一次国内革命战争时期,《共产党宣言》随军散发,几乎人手一册,它对于宣传马克思主义、推动北伐战争的胜利起到了非常重要的作用。在第二次国内革命战争和抗日战争时期,《共产党宣言》被反动当局列为禁书,从而产生了许多共产党人为学习《共产党宣言》、为保护《共产党宣言》,不惜牺牲生命的动人故事。可以说,在《共产党宣言》思想的指引下,这一百年我们才完成了从新民主主义革命成功到社会主义制度建立的全过程,并开创了中国特色的社会主义道路。

发起成立上海共产主义小组

1920年4月底,陈望道应星期评论社邀请到达上海。当时,李汉俊与戴季陶、沈玄庐一起负责《星期评论》的编辑工作。此前,陈独秀从北京来到上海,也住在附近。陈望道、陈独秀、李汉俊等人,因为都住在法租界,经常在一起交谈,越谈越觉得有组织中国共产党的必要,于是在1920年5月组织了一个马克思主义研究会。开始参加的人有陈独秀、李汉俊、李达、陈望道、邵力子、沈雁冰等,以后又吸收了沈玄庐、俞秀松、施存统等,总共不到10个人。马克思主义研究会是对外的公开名称,内部叫共产党,陈独秀任书记,陈望道任劳工部长。

马克思主义研究会成立后的活动,主要是组织工会和编辑刊物,进行马克思主义的宣传。《新青年》成为研究会的刊物,办公地点就在研究会所在地的楼上。1920年下半年陈独秀去广州任职后陈望道出任主编,采取了“把新的放进来,把马克思主义的东西放进来”的办法对《新青年》进行了改组。他在《新青年》开辟了一个“俄罗斯研究”专栏,在此栏刊登介绍马克思主义的翻译文章。同时,还通过邵力子把《民国日报》副刊《觉悟》拉了过来,进行游击性的战斗,如刊登陈望道译《马克思底唯物史观》等。

1920年8月,在马克思主义研究会的基础上成立上海共产主义小组,地点在法租界老渔阳里2号《新青年》编辑部所在地。参加者有陈独秀、李汉俊、陈望道、沈玄庐、杨明斋、俞秀松等,身为书记的陈独秀函约各地社会主义分子也组织支部(或小组)。1920年下半年,陈独秀应邀去广州任广东省教育委员会委员长,陈望道曾为上海共产主义小组代理书记。

上海共产主义小组,这个中国共产党的上海早期组织,实际上成为全国各地建党活动的联络中心,起着中国共产党发起组的作用。

为中国共产党上海早期组织作出重要贡献

中国共产党上海早期组织——上海共产主义小组成立后,在办刊物、办学校和发动工人方面都做了许多工作。

在办刊物方面,陈望道任主编、1920年9月后出版的《新青年》(第八卷第一号)正式成为党的机关刊物。除了《新青年》和《民国日报》副刊《觉悟》,为了在工人中进行马克思主义宣传,当时还办了《劳动界》和《共产党》月刊两份杂志,陈望道参与了这两份杂志的编辑工作,并且在《劳动界》杂志上发表了多篇文章。

在办学校方面,上海共产主义小组筹办了一个青年学校、一所平民女校和小沙渡路工人夜校。青年学校当时称外国语学社,地点在明德里。外国语学社是中国共产党上海早期组织为输送热血青年去俄国留学而兴办的学校。外国语学社成立后,陈望道是学社的文化教员,除了教授汉语还给学员们讲解他翻译的《共产党宣言》,当时“外国语学社”的学员每人发一本《共产党宣言》。外国语学社的学员来自全国各地,刘少奇就是由湖南共产主义小组推荐来的,他除了是学社的学员,还在《劳动界》干一点校对的杂活。平民女校是为收容因反对三从四德而从家庭或学校逃出来的青年女子开办的,丁玲就曾是平民女校的学生。小沙渡路工人夜校,是为提高工人文化在工人中宣传马克思主义而办的。陈望道也是平民女校和工人夜校的老师,他白天在复旦大学教书,晚上就到平民女校、工人夜校去上课。

中国共产党上海早期组织当时的工运工作是启蒙性的,边学习马克思主义边做工人运动工作。初期的工运,主要是启发工人阶级的觉悟,支持他们进行经济斗争,通过为工人办的刊物《劳动界》进行宣传。身为劳工部长的陈望道,在1920年11月21日领导成立了上海机器工会,邀请陈独秀到会发表演说。同年12月,上海印刷工会也宣布成立。

除了办刊物、办学校和发动工人方面的工作,根据陈独秀的指示,陈望道还参与发起成立了上海社会主义青年团。1920年8月22日,上海社会主义青年团宣告成立,俞秀松为首任团的书记。在上海社会主义青年团的八位发起人中,俞秀松、施承统、叶天底是陈望道在浙江一师任教时的学生。袁振英是陈望道任主编时《新青年》“俄罗斯研究”专栏的编辑。金家凤于1920年来到上海,在《新青年》担任编辑,后加入马克思主义研究会,在外国语学社负责安置来自全国各地的学员,而此时的陈望道是外国语学社的文化教员。