▢ 煮石 文/摄

近日,笔者有幸从一位甘肃藏友手中,得到了一本共有600多页的书稿——《当代作家研究资料丛书·王西彦研究资料》。经过向王西彦先生之子、著名学者王晓明教授的请教,笔者对这本书稿有了比较全面的了解,也深深感受到了王西彦先生对于文学创作的勤勉与虔诚。

《王西彦研究资料》的珍贵之处

王西彦(1914年-1999年),义乌清塘下村人(今福田街道福田社区)。系上海市作家协会专业作家、副主席,中国作家协会第二、四届理事。

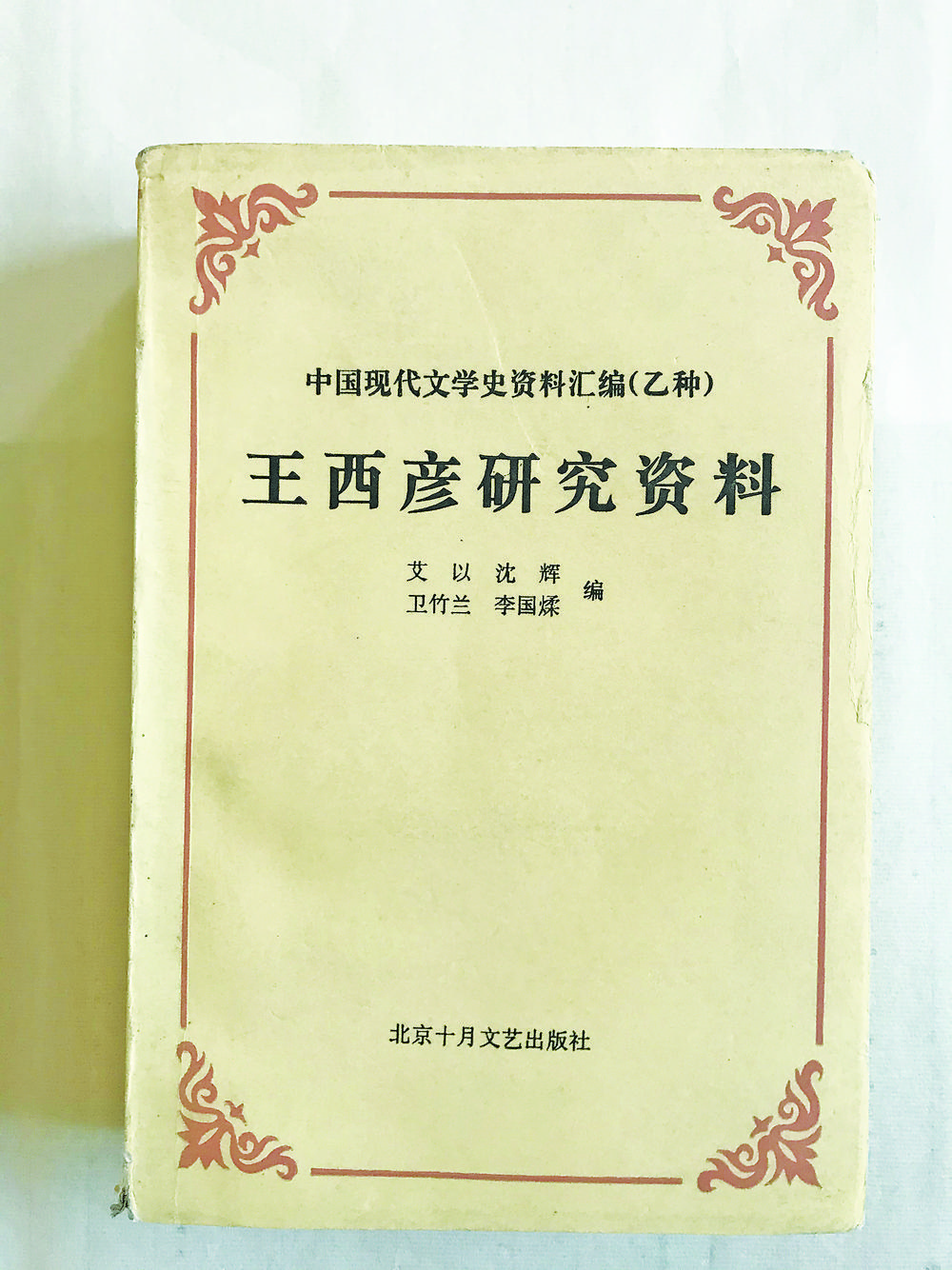

笔者得到的这本书稿(赵农、陈子善等四人编)并没有正式出版,我们现在能够找到的王西彦研究专著,是北京十月文艺出版社1996年9月推出的《现代作家研究资料丛书·王西彦研究资料》(艾以、沈辉等四人编)。两本书的编者不一样,内容也各有特色。

为何会出现这种情况,王晓明教授这样解释:“据我所知,上世纪80年代初中国社科院文学所确定编辑两套资料丛书,一是当代作家研究资料丛书,二是现代作家研究资料丛书。两套丛书的计划都很庞大,编选的难度不低,而编选人员不够,因此拖的时间很长,再加上出版界变化很大,所以很多书最后都没有编成,或编成了没有出版。我父亲因写作时间跨度大,所以两套丛书的计划中均列有关于他的一本,你手头的应该就是属于当代作家研究资料丛书的那一本。”

笔者访问了几位文艺界人士,大家认为这本未能正式出版的书稿,比较珍贵处至少有三点:

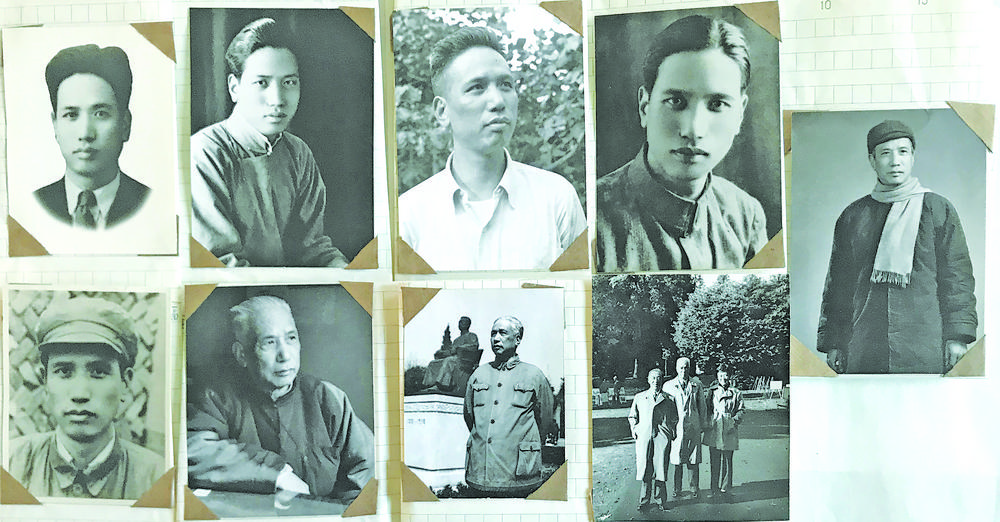

第一,里面有王西彦先生各时期的照片9张,背后都有老先生亲笔书写的照片说明。 第二,书稿中保存了赵农、陈子善等四位编辑人员致甘肃人民出版社及本书责任编辑的信,同时还有中国社科院文学所何火任先生撰写的专业细致的审读意见,它们比较完整地记录了当年出版书籍的工作流程。第三,是王西彦先生《我从这儿出发》的一份手稿。

《我从这儿出发》见证作者的勤勉与虔诚

这本书稿,由“王西彦的生平和创作”“评论文章选辑”“王西彦作品系年”“评论文章目录索引”这四大块内容构成。书稿大多是手抄件,字迹工整清秀,一丝不苟,当然是为了排版时不致误认。也有少部分是见报稿的复印件,个别改动的字眼,就直接改在了上面。

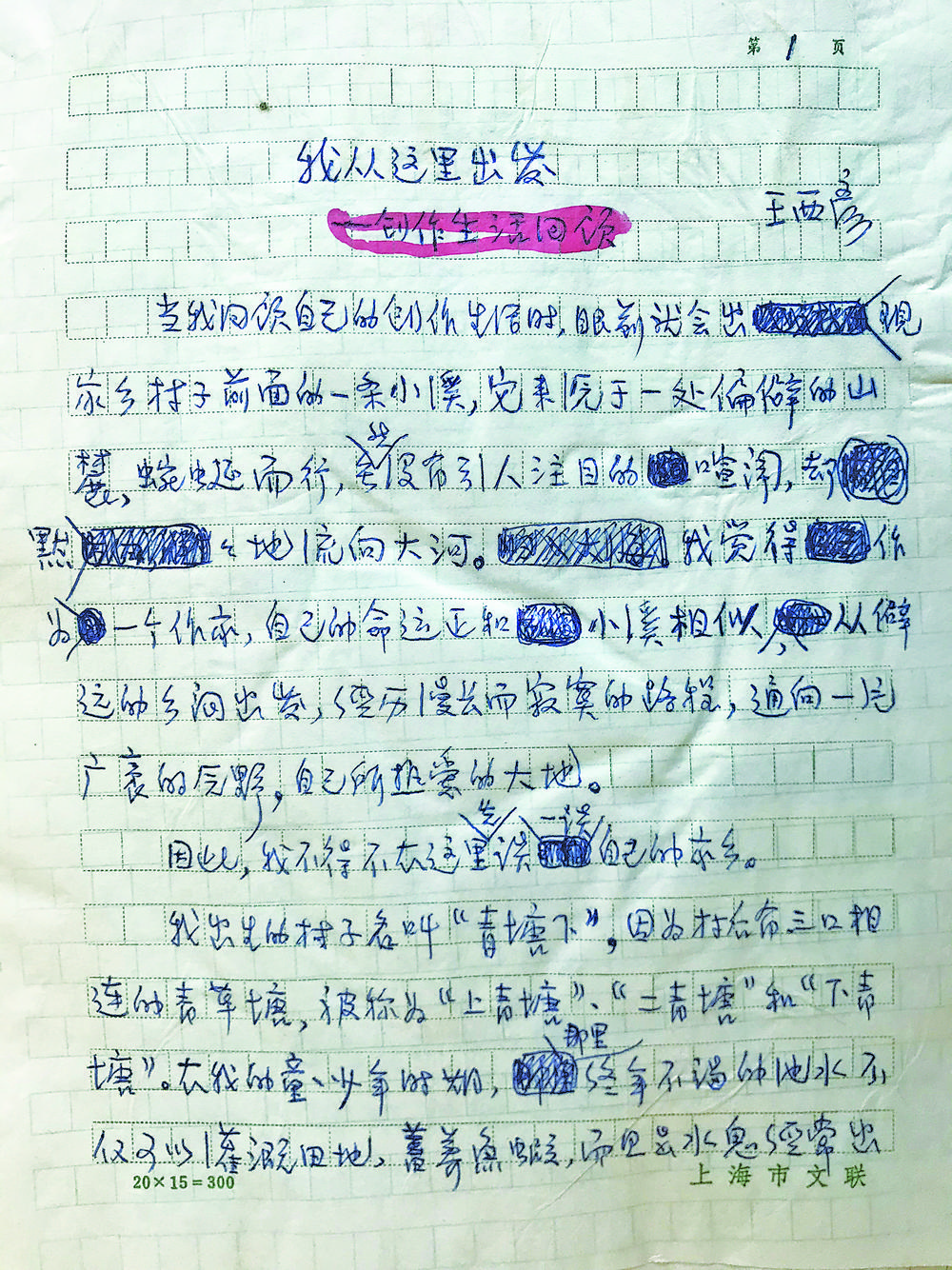

共有40页的《我从这儿出发》,则是王西彦先生的手稿。从何火任先生的审读意见中,我们可以知道这是王西彦为了《当代作家研究资料丛书·王西彦研究资料》而特邀撰写的。这篇稿子,相当于是一篇小型的作家回忆录,能够让读者对作家本人的生活与创作有个简括了解。

王西彦在文末标明,《我从这儿出发》创作于“1983年1月28日”。笔者查阅了《现代作家研究资料丛书·王西彦研究资料》以及《王西彦全集》(上海人民出版社),对于《我从这儿出发》的写作出版情况,这样介绍:作于1983年7月,载于《新文学史料》1983年11月22日第4期。

手稿与正式出版物标注的写作时间略有差异,并不能算是什么“重大发现”。真正令笔者惊奇的,是《王西彦全集》中刊印的《我从这儿出发》,比标注着创作于1月份的手稿增加了不少内容。这些增加的内容,大多是在手稿基础上的“扩写”,因而内容显得更准确、细节更丰满、感情更充沛了。姑举开头第一段为例:

手稿中写:“当我回顾自己的创作生活时,眼前就会出现家乡村子前面的一条小溪,它来源于一处偏僻的山麓,蜿蜒而行,虽然没有引人注目的喧闹,却默默地流向大河。我觉得作为一个作家,自己的命运正和小溪相似,从僻远的乡间出发,经历漫长而寂寞的路程,通向一片广袤的原野,自己所热爱的大地。”

《王西彦全集·我从这儿出发》中写:“当我回顾自己的创作生涯时,眼前就会出现家乡村子前面的一条小溪。它来源于一处偏僻的山麓。涓涓细流,蜿蜒前行,虽然既没有引人注目的喧闹,也没有气势奔腾的急湍,却默默地滋润着溪边的泥土,默默地通向大河,汇入海洋。我觉得作为一个作家,自己的命运正和小溪相似,从偏僻而贫瘠的乡间出发,踽踽而行,经历漫长而寂寞的路程,却也通向一片广袤的原野,自己所热烈向往的大地。”

从中我们可以知道,当年1月份写成《我从这儿出发》一稿后,作者至少在7月份又细细地改写了一遍。或许还可进一步推测,在11月正式发表之前,作者还曾修改过。要知道,写作《我从这儿出发》之时,作者已经70岁,早已是全国知名作家了。明乎此,再来看他对于类似“自我介绍”的内容的写作,却仍如此字斟句酌、精益求精,作者这份对于写作、对于文学的虔诚与痴迷,足以感动我们,值得我们学习。

作家的根在他的家乡

王晓明教授在阅读了《我从这儿出发》部分手稿后,称“应该是初稿于1月,二稿于7月”。他还补充说,在父亲的写作经历中,这种不断修改的情况比较常见,只是读者一般只能读到正式发表的作品,多数时候见不到初稿罢了。

王晓明教授回忆,哪怕80岁以后,父亲仍然每天端坐在书桌前阅读写作,每天不写点东西,仿佛他就心里不舒服。正因如此,上世纪80年代之后,晚年的他完成的作品就高达200多万字。至于共有17册之巨的《王西彦全集》,总字数更高达800万字。

王西彦有很重的家乡情结,曾经多次回义乌,与家乡青年谈文学,与老家故旧聊生活,于他,是件很幸福的事。

上世纪90年代回义乌时,王西彦说在加拿大访问时曾有女诗人问他“你认为作家和诗人的根在哪里”,他的回答是“除了自己的家乡、祖国和人民,一个作家没有别的根”。没料提问者是位英国移民,对他的回答并不认可,王西彦于是进一步阐述:“只要保留着对家乡、祖国和人民的爱,根就还在。”这下女诗人终于心服口服了。

王西彦的一生,是勤奋刻苦的一生,是将深情倾注于家乡、祖国和人民的一生。他那些朴素真诚且足够感人的文学作品,是留给我们的一笔丰饶宝贵的精神财富。