▢ 全媒体记者 王月 文/摄

一条老街、一扇门、一组柜台……承载了几代人的回忆;一颗饴糖、一把口琴、一台收音机……感受不老供销社的半世沉浮。

供销社,一个既熟悉又陌生的名词,曾经凭票购物,排长队盛极一时,承载着几代人的集体回忆。商品经济高度发达的今天,提起供销合作社,可能很多80后、90后对这个概念已经很模糊了,甚至压根不知道是怎么回事。但是对于50后、60后和70后来说,供销社在记忆当中的印象应该是太深刻了。对于经历过那个年代的人来说,提起“供销社”这三个字,往往是童年那个时候对一些吃的、喝的、文具用品和小玩意的这种渴望糅杂在里面。

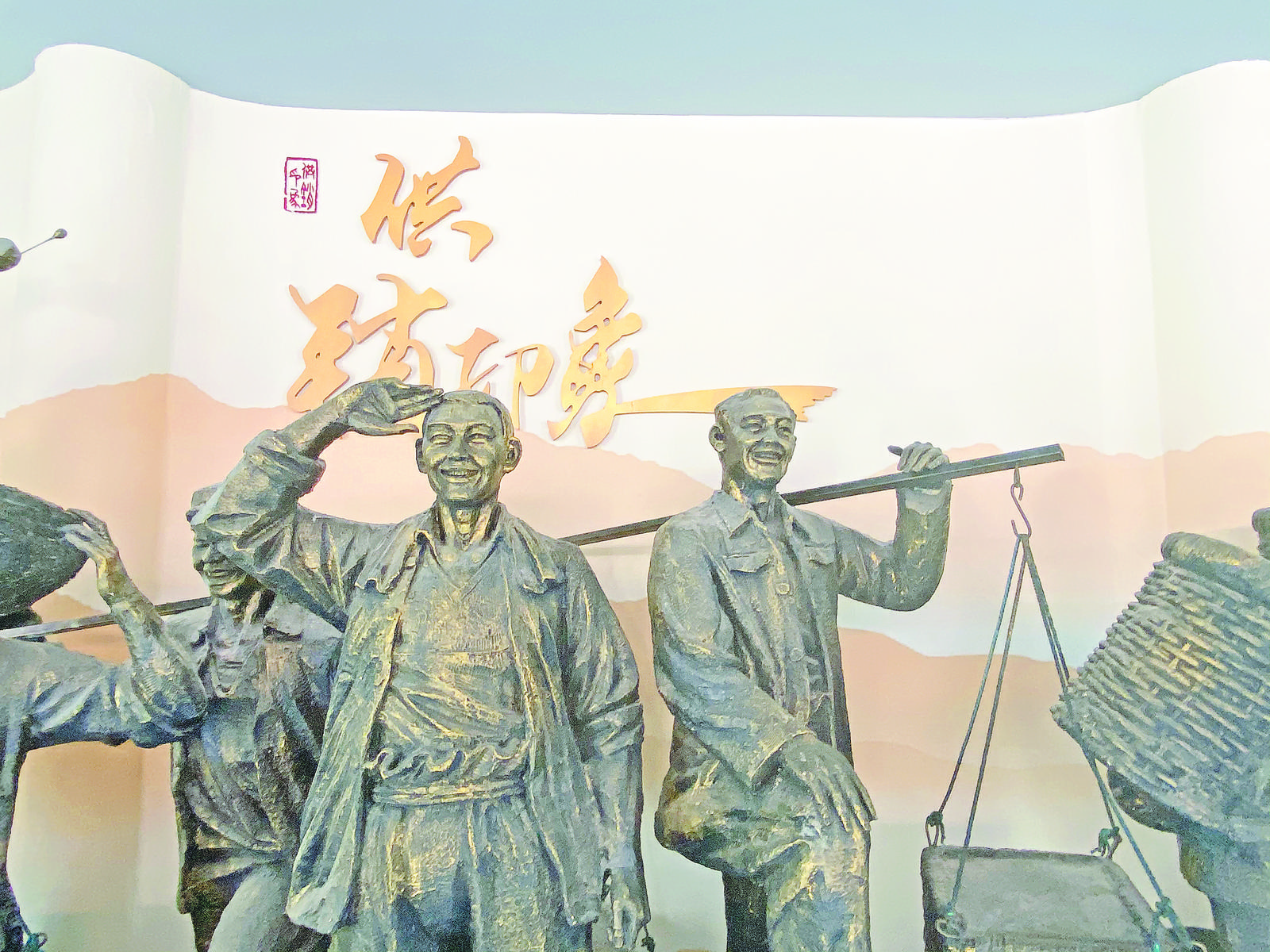

今天,就让我们一起走进义乌供销印象馆,聆听供销社的故事。

可看可品可忆

沿着佛堂老街的鹅卵石路前行,只闻麦芽糖的香气扑面而来,走到老街中街附近,香味愈加浓厚,抬眼望去,义乌供销印象馆就在面前。进入宽敞整洁的印象馆,处处充满了老义乌的气息,从香味四溢的义乌特产,到原汁原味的老供销社展示区,都仿佛将我们带回了那个复古年代。

这座供销印象馆共分为上下两层,一楼特色农副产品展销区展列着义乌特色的手作农副产品、非遗美食和义乌“义供”品牌的特色产品,二楼则是文化展示区,按照时间顺序分为发展印记、经典国货、改革前行、砥砺奋进、再铸辉煌五大篇章,讲述了风云变幻下义乌供销社的发展变迁。

“来,尝一尝我们孔村白糖,这里的可以免费吃。”刚刚踏进供销印象馆,就听见义乌白糖加工制作技艺继承人李志松热情地向往来游客招呼,“甜!是我小时候的味道。”“真香!”游客的赞美声络绎不绝。

听着大家的赞美声,李志松做起白糖来更加轻快了。“我家做白糖已经数不清有多少代人了,我有记忆起,就知道太公已经在制作孔村白糖。”李志松介绍道,义乌制作白糖的历史悠久,品种也多种多样,白糖制作需经历发芽、洗净、蒸煮、发酵、压榨、熬制、打糖等步骤,白糖的副产品很多,他手头上正在制作的“德宝”就是比较复杂的一种,白糖包裹着爆米花粉、红糖,外面又粘上芝麻,尽管做起来十分费工夫,但吃起来口感丰富、回味无穷,特别受欢迎。

除了义乌白糖,柜台中义乌麻糍、红糖麻花、起酥等各式各样的非遗美食同样令人垂涎欲滴;柜边一只大石臼边,有参观者正挥舞石杵体验打糯米、做麻糍的乐趣;另一边展示区上,义乌供销社特供的商品罗列在侧,勾起了老义乌人无限回忆。通过产品展示、销售和现场制作体验相结合的形式,参观者既可看(表演)、可品(美食)又可忆(儿时记忆),回味无穷。

老供销社印象

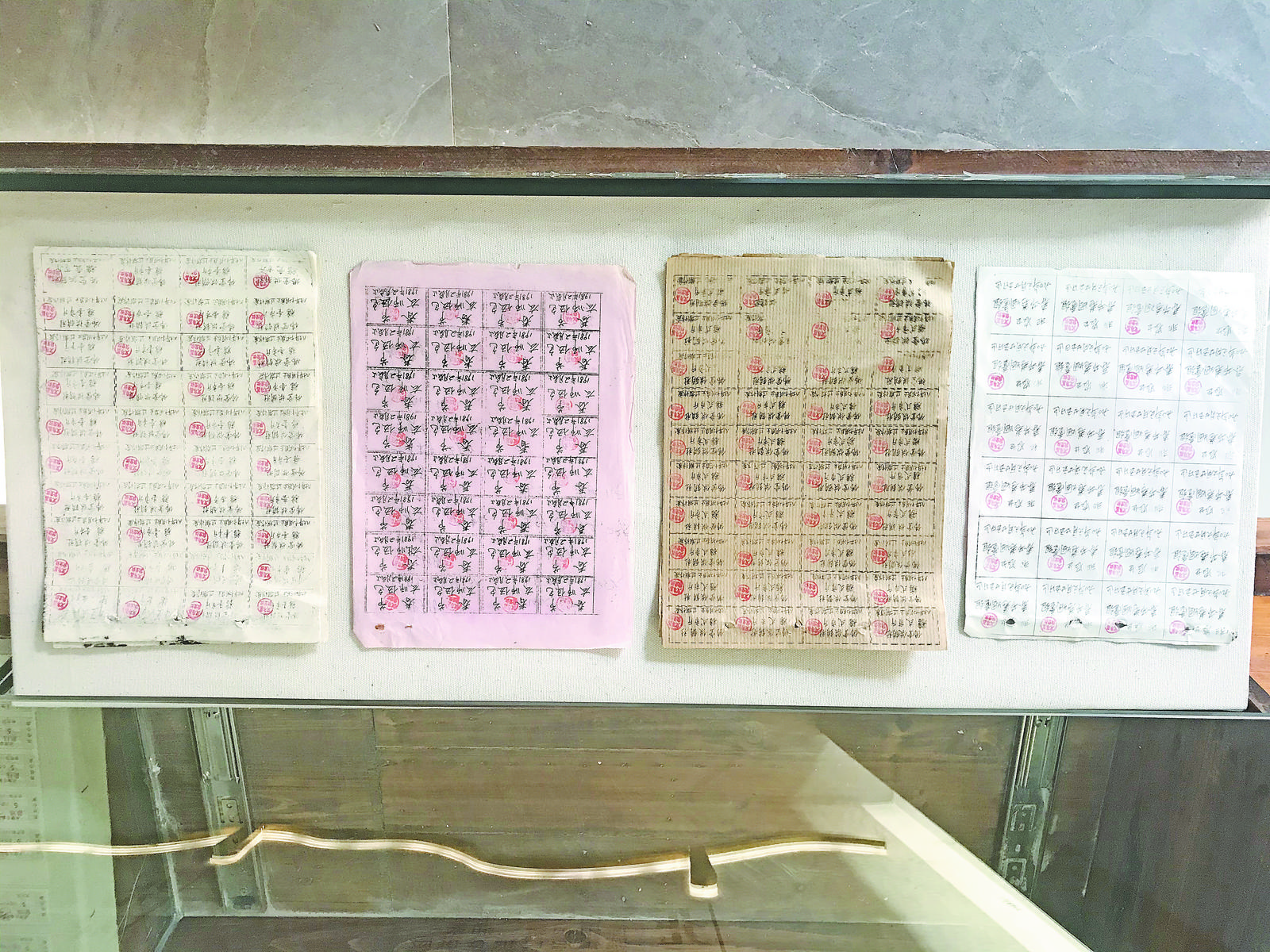

登楼而上,二楼文化展示区里陈列的照片、实物都勾起了人们对供销时代的浓浓回忆。往长廊走去,义乌供销社的建立与发展;计划经济年代的凭票供应;市场经济大潮下供销社完成的一系列改革;“三位一体”后,义乌供销系统展现出的全新面貌以及合作事业的特色与成就;党的十八大以来,供销合作社全面深化改革取得的新成就,一系列供销社的变迁逐步展现在众人眼前。

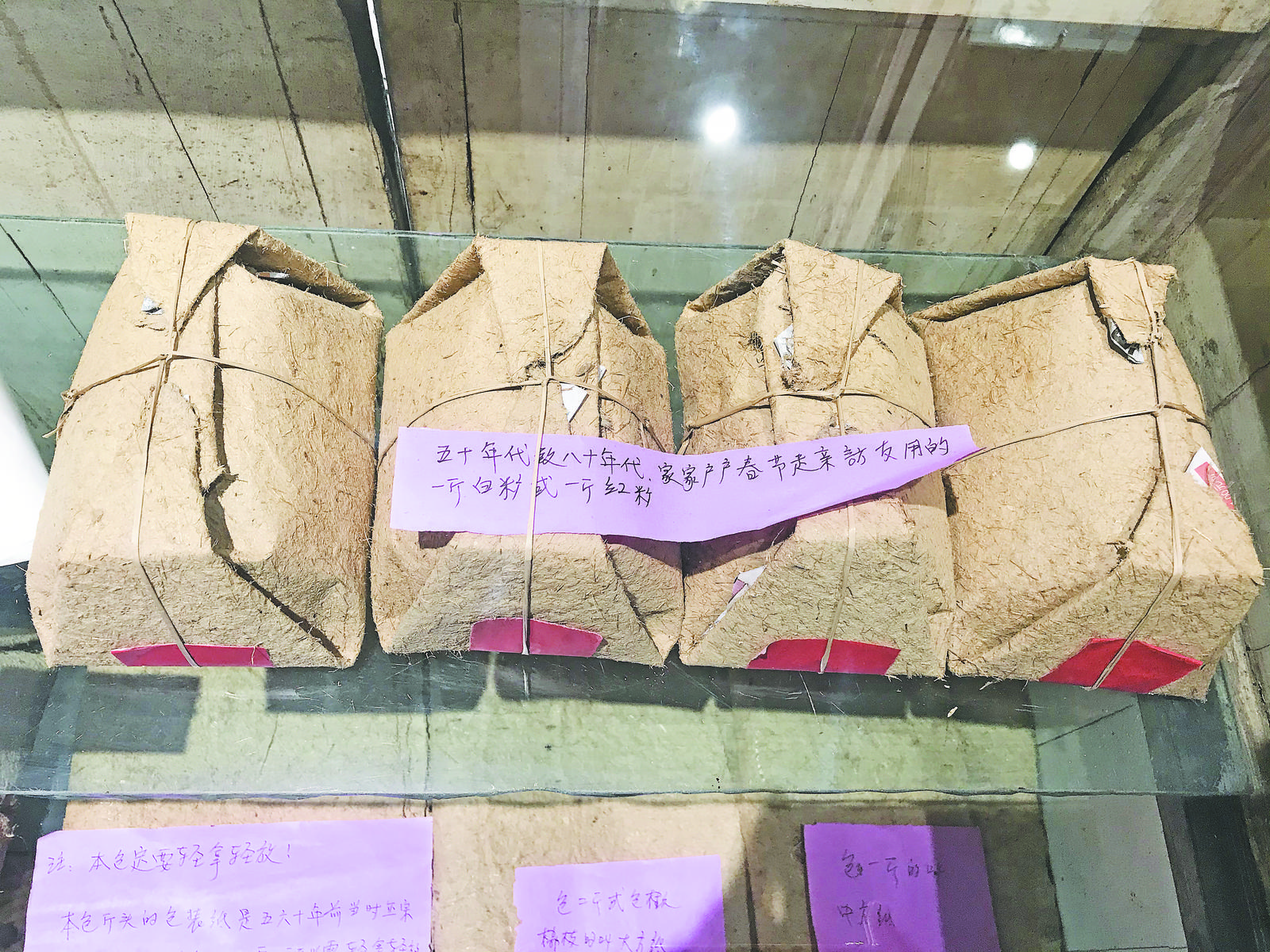

“这个票,不就是我小时候拿着去换酱油的那种吗?”周先生指着展示柜中一张张供销社的酱油票回忆道,“粮票、猪肉票、煤油票,这些都是物资匮乏年代凭票供应的有力见证,在我们小时候,是供销社经济的繁荣时代,家里的猪肉、粮食都是凭着票据去供销社领取的。供销社的东西一直很紧俏,逢年过节更是供不应求,往往明天到货的东西要提前一天在供销社门口竖起牌子提前通知,而第二天一大早还没开门就有长长的队伍在供销社门口排队等候了。”

往文化展示区深处走去,最受欢迎的当属经典国货篇章中还原的供销柜台场景。大红牡丹花纹的脸盆,军绿色的胶鞋,贝壳形状的蛤蜊油……令人身临其境。

在这里,老一辈们重温历史、找回记忆,年轻一代了解父辈生活、品味供销文化。

“在改革开放前的几十年里,我们的生活用品和生产资料都一直离不开供销社。在那个计划经济的年代里,供销社简直就像魔术大师手里的百宝箱,要什么有什么。”参观者刘安说,粘着白糖的彩色糖粒、一边涂着彩糖的动物形饼干、包着纸的方块猪油糖、麦芽糖做成的棒棒糖……这些都是小女孩时期最喜欢的小零食,而男人们则对“大前门”“宇宙牌”“迎春”等老牌香烟回忆得津津有味。

供销社焕发新生机

据资料记载,1950年1月16日,义乌县供销合作总社在稠城南门毛氏宗祠成立,并自上而下相继建立机构,由下而上发展组织,到1953年,全县已建有上溪、大陈、佛堂、赤岸等31个基层供销社,社员152742人,占全县人口43.7%。

1978年改革开放以后,国家逐步取消了商品统购统销政策,个体经营者如雨后春笋地出现,人们购买商品再也不用凭计划、凭票证了。供销社独一无二的“尊贵”地位也悄然淡化。以前在乡村的代销店、供销社,渐渐被许多小卖部、批发部代替,人们买东西再也不用专门跑到供销社去了。随着时间的流逝,那个年代的供销社,逐渐成为义乌人心中一段难忘的记忆。

而如今,供销社渐渐又回到了大家视野中。“开展生产、供销、信用等农业综合服务的‘三位一体’改革,构建新型农业合作经济组织体系。”是习近平同志在浙江工作时亲自部署推动的一项重要的农村综合改革。2014年11月,义乌列入全国第二批农村改革试验区。2015年,义乌以供销社为依托,将1000余家农业生产经营服务主体组织起来,构建起了市、镇两级农合联体系,更通过为农服务转型提升、涉农产业投资开发和合作经济创新等措施,走出了一条供销社改革发展和乡村振兴的互促互进之路。

供销供销,一供一销。一头连着农民一头连着市场,如今的供销社还融入了互联网,通过连锁经营、物流配送、电子商务等新业态新模式,加快传统经营网络改造升级。“商品下行,农货上行”,一个可持续发展模式让人拭目以待。