春天的乡间山林,花开茂盛,慕名前来义乌市赤岸镇神坛村游玩的游客络绎不绝。

一百多年前,现代著名作家、文艺理论家、社会活动家冯雪峰在此出生、成长,他本是普通的山里孩子,天性质朴,却曾是“神秘”的中共地下党领导,建立起上海到延安的秘密通道,连接起毛泽东与鲁迅的桥梁,是经受过集中营酷刑、走完两万五千里长征、不断经历各种考验的革命家和党的社会活动家,为革命奉献了自己的全部。

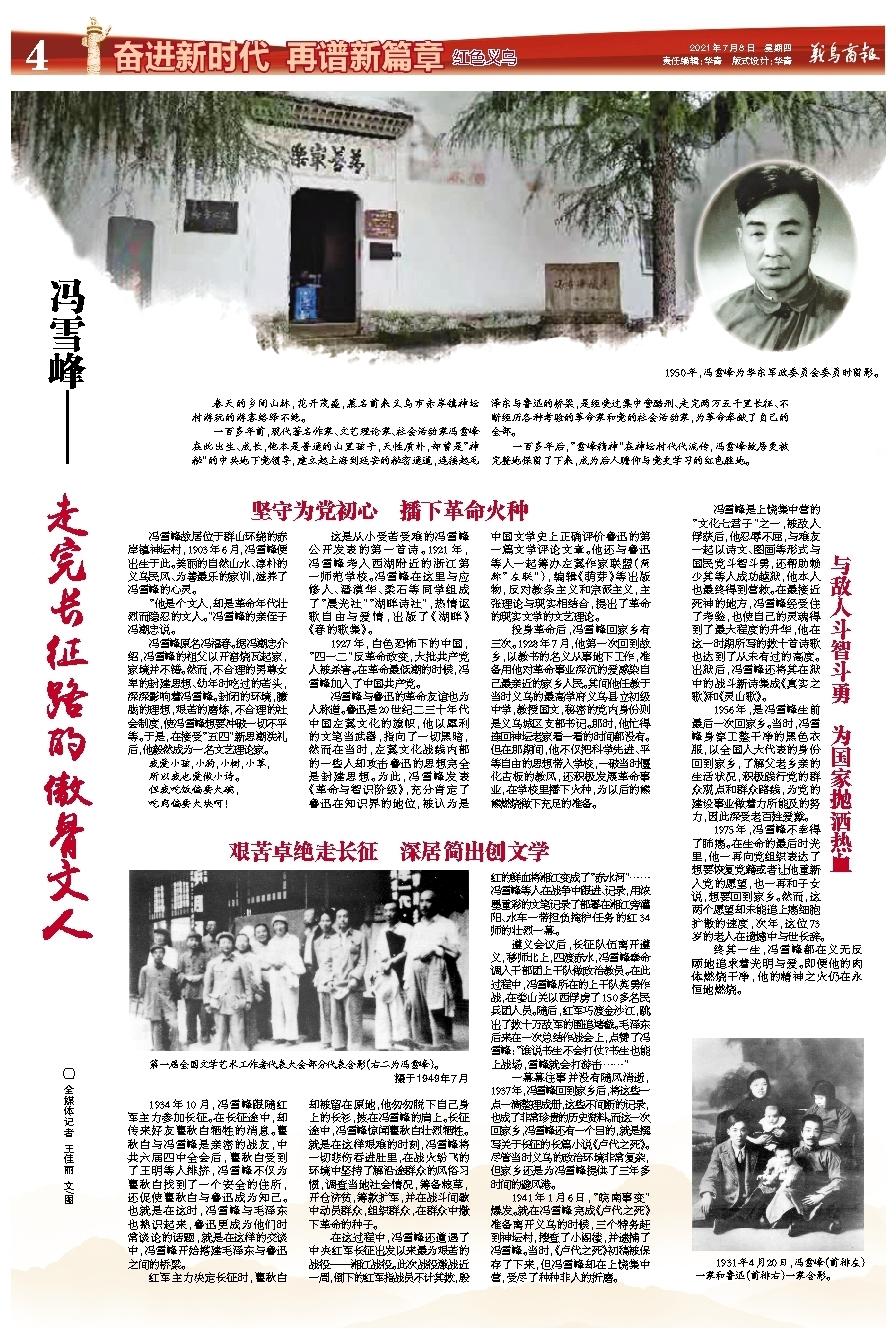

一百多年后,“雪峰精神”在神坛村代代流传,冯雪峰故居更被完整地保留了下来,成为后人瞻仰与党史学习的红色胜地。

坚守为党初心 播下革命火种

冯雪峰故居位于群山环绕的赤岸镇神坛村,1903年6月,冯雪峰便出生于此。美丽的自然山水、淳朴的义乌民风、为善最乐的家训,滋养了冯雪峰的心灵。

“他是个文人,却是革命年代壮烈而隐忍的文人。”冯雪峰的亲侄子冯潮忠说。

冯雪峰原名冯福春。据冯潮忠介绍,冯雪峰的祖父以开窑烧瓦起家,家境并不错。然而,不合理的男尊女卑的封建思想、幼年时吃过的苦头,深深影响着冯雪峰。封闭的环境,朦胧的理想,艰苦的磨炼,不合理的社会制度,使冯雪峰想要冲破一切不平等。于是,在接受“五四”新思潮洗礼后,他毅然成为一名文艺理论家。

我爱小孩,小狗,小树,小草,

所以我也爱做小诗。

但我吃饭偏要大碗,

吃肉偏要大块呵!

这是从小受苦受难的冯雪峰公开发表的第一首诗。1921年,冯雪峰考入西湖附近的浙江第一师范学校。冯雪峰在这里与应修人、潘漠华、柔石等同学组成了“晨光社”“湖畔诗社”,热情讴歌自由与爱情,出版了《湖畔》《春的歌集》。

1927年,白色恐怖下的中国,“四一二”反革命政变,大批共产党人被杀害。在革命最低潮的时候,冯雪峰加入了中国共产党。

冯雪峰与鲁迅的革命友谊也为人称道。鲁迅是20世纪二三十年代中国左翼文化的旗帜,他以犀利的文笔当武器,指向了一切黑暗,然而在当时,左翼文化战线内部的一些人却攻击鲁迅的思想完全是封建思想。为此,冯雪峰发表《革命与智识阶级》,充分肯定了鲁迅在知识界的地位,被认为是中国文学史上正确评价鲁迅的第一篇文学评论文章。他还与鲁迅等人一起筹办左翼作家联盟(简称“左联”),编辑《萌芽》等出版物,反对教条主义和宗派主义,主张理论与现实相结合,提出了革命的现实文学的文艺理论。

投身革命后,冯雪峰回家乡有三次。1928年7月,他第一次回到故乡,以教书的名义从事地下工作,准备用他对革命事业深沉的爱感染自己最亲近的家乡人民。其间他任教于当时义乌的最高学府义乌县立初级中学,教授国文,秘密的党内身份则是义乌城区支部书记。那时,他忙得连回神坛老家看一看的时间都没有。但在那期间,他不仅把科学先进、平等自由的思想带入学校,一破当时僵化古板的教风,还积极发展革命事业,在学校里播下火种,为以后的熊熊燃烧做下充足的准备。

艰苦卓绝走长征 深居简出创文学

1934年10月,冯雪峰跟随红军主力参加长征。在长征途中,却传来好友瞿秋白牺牲的消息。瞿秋白与冯雪峰是亲密的战友,中共六届四中全会后,瞿秋白受到了王明等人排挤,冯雪峰不仅为瞿秋白找到了一个安全的住所,还促使瞿秋白与鲁迅成为知己。也就是在这时,冯雪峰与毛泽东也熟识起来,鲁迅更成为他们时常谈论的话题,就是在这样的交谈中,冯雪峰开始搭建毛泽东与鲁迅之间的桥梁。

红军主力决定长征时,瞿秋白却被留在原地,他匆匆脱下自己身上的长衫,披在冯雪峰的肩上。长征途中,冯雪峰惊闻瞿秋白壮烈牺牲。就是在这样艰难的时刻,冯雪峰将一切悲伤吞进肚里,在战火纷飞的环境中坚持了解沿途群众的风俗习惯,调查当地社会情况,筹备粮草,开仓济贫,筹款扩军,并在战斗间歇中动员群众,组织群众,在群众中撒下革命的种子。

在这过程中,冯雪峰还遭遇了中央红军长征出发以来最为艰苦的战役——湘江战役。此次战役激战近一周,倒下的红军指战员不计其数,殷红的鲜血将湘江变成了“赤水河”……冯雪峰等人在战争中跟进、记录,用浓墨重彩的文笔记录了部署在湘江旁灌阳、水车一带担负掩护任务的红34师的壮烈一幕。

遵义会议后,长征队伍离开遵义,移师北上,四渡赤水,冯雪峰奉命调入干部团上干队做政治教员。在此过程中,冯雪峰所在的上干队英勇作战,在娄山关以西俘虏了150多名民兵团人员。随后,红军巧渡金沙江,跳出了数十万敌军的围追堵截。毛泽东后来在一次总结作战会上,点赞了冯雪峰:“谁说书生不会打仗?书生也能上战场,雪峰就会打游击……”

一幕幕往事并没有随风消逝,1937年,冯雪峰回到家乡后,将这些一点一滴整理成册,这些不间断的记录,也成了非常珍贵的历史资料。而这一次回家乡,冯雪峰还有一个目的,就是撰写关于长征的长篇小说《卢代之死》。尽管当时义乌的政治环境非常复杂,但家乡还是为冯雪峰提供了三年多时间的避风港。

1941年1月6日,“皖南事变”爆发。就在冯雪峰完成《卢代之死》准备离开义乌的时候,三个特务赶到神坛村,搜查了小阁楼,并逮捕了冯雪峰。当时,《卢代之死》初稿被保存了下来,但冯雪峰却在上饶集中营,受尽了种种非人的折磨。

与敌人斗智斗勇 为国家抛洒热血

冯雪峰是上饶集中营的“文化七君子”之一,被敌人俘获后,他忍辱不屈,与难友一起以诗文、图画等形式与国民党斗智斗勇,还帮助赖少其等人成功越狱,他本人也最终得到营救。在最接近死神的地方,冯雪峰经受住了考验,也使自己的灵魂得到了最大程度的升华,他在这一时期所写的数十首诗歌也达到了从未有过的高度。出狱后,冯雪峰还将其在狱中的战斗新诗集成《真实之歌》和《灵山歌》。

1956年,是冯雪峰生前最后一次回家乡。当时,冯雪峰身穿工整干净的黑色衣服,以全国人大代表的身份回到家乡,了解父老乡亲的生活状况,积极践行党的群众观点和群众路线,为党的建设事业做着力所能及的努力,因此深受老百姓爱戴。

1975年,冯雪峰不幸得了肺癌。在生命的最后时光里,他一再向党组织表达了想要恢复党籍或者让他重新入党的愿望,也一再和子女说,想要回到家乡。然而,这两个愿望却未能追上癌细胞扩散的速度,次年,这位73岁的老人在遗憾中与世长辞。

终其一生,冯雪峰都在义无反顾地追求着光明与爱。即便他的肉体燃烧干净,他的精神之火仍在永恒地燃烧。

▢ 全媒体记者 王佳丽 文/图