▢ 吴潮海 文/图

孝为我国传统文化之美德,为齐家治国之良箴;义是中国传统文化中的一种道德规范,也是制约人们行为的准则。

孝义文化是解读中华传统文化的钥匙,是幸福家庭、和谐社会的道德基础,蕴含着丰富的道德理念和规范,如天下兴亡、匹夫有责的担当意识,精忠报国、振兴中华的爱国情怀,崇德向善、见贤思齐的社会风尚,孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的行为方式。而孝义文化也正是义乌文化之根,县以孝开,以义而名,八邑肇基,以孝为荣。所以说,孝义文化在义乌源远流长,已植根于灵魂深处,从而形成“勤耕好学、刚正勇为、诚信包容”的义乌精神,创造出一个又一个义乌传奇故事。

孝义行天下

孝者,为治世之经,立身之本,百善孝为先,也即孝为众德之本,大道之基。在传统社会,孝文化作为家庭伦理最重要的规范,调节着上自天子下至庶人的行为,并逐渐升华为人们自觉的道德行为,促进了家庭和睦与社会和谐。

地处浙江中部有着2200多年建县历史的义乌,与其他地方相比,其孝义文化更胜一筹。据嘉庆《义乌县志》记载:“义乌为孝子过化之乡。”无论是“乌伤”“乌孝”,还是当今的“义乌”,其名都与孝义密切相关。“义乌”县名里,既蕴含着孝义,又蕴含着生命的代价。诚如历代《义乌县志》所记载:“乌故多纯悫之士,其笃爱敬,守礼法,重然诺,慎取与,自纳于矩镬之中,尺寸不逾。”这种忠厚、诚信、懂规矩、不欺诈、守法度的品质,便是义乌人做人、经商的准则。

被称为“亚商圣”的红顶商人胡雪岩认为要先修人品,后做事情,做人比做事更重要。崇德向善,“做而不止”,一个人终能让好习惯转化为行为自觉,抵达“从心所欲不逾矩”的境界。漫漫时间长河,生命不过一瞬,而为时代明德的行为,却可以永恒。

为了追求仁道,讲究诚信,无论是民间还是官府衙门、志士仁人,均十分注重这方面的教育,诸如老百姓教育小孩“小时偷针,大来偷金”“只要做事正直,不以成败论人”“只要名声正,不怕破头巾”“人要心好,树要根好”“宁可穷而有志,不可富而失节”……

曾任义乌知县的熊人霖则以民歌的形式训诫乡民,每月集会时演唱,劝喻百姓孝敬父母、尊重长辈、遵纪守法、和睦乡里。

孝顺父母歌

天高地厚海波长,这样恩同父与娘。

不信亲恩难报答,问君怎样痛儿郎,痛儿郎?

劳心劳力万万千,总因儿女计周全。

养心养志须兼尽,草木如何报答天,报答天?

和睦乡里歌

难把黄金买好邻,相规相劝是相亲。

休将闲气轻争讼,黾勉同心做好人,做好人。

富汉周贫是福田,贫人怨富祸相连。

施财济物阴功大,巧取从来不聚钱,不聚钱。

教训子孙歌

娇儿不教大来痴,及早教他莫要迟。

记得桑条从小郁,儿贤方得守家赀,守家赀。

或读诗书或种田,总教勤俭做家缘。

儿孙不教亲之过,忠信存心做圣贤,做圣贤。

一些名臣邑士也以同样方式与老乡共勉,如宋嘉定十六年(1223),登进士第的虞复,在任扬州酒官时,曾上《四十八规》,其中包含以下内容:

齐家

《齐家》说的是尧把天下传给舜,真可谓是件大事,尧不看其他的,只看舜是如何为嫁给他的尧的两个女儿来做表率的。难道不是因为治家这件事既是人们最难做好,又必须做好的根本吗?有人怀疑治家不如治国、平天下困难。然而,圣人在治家方面特别在意,为什么呢?大概是因为私欲不易克服,亲情易致轻慢,治家之难,不也是自然的吗?那么,治家的方法有哪些呢?《周易·家人》的《彖》说:“一家之中应有类似威严的‘君主’,那就是父母。”同篇的《象》解释说:“君子说话应当有根据,行动也要持之以恒。”“九三”之卦的爻象说:“妻子儿女笑闹,有失家中礼节。”“上九”之卦的爻象说:“敬畏可以获得吉祥,在于严格要求自身。”保持威严,不嬉闹失态,那么欲望可以克制,亲情也不会导致轻慢。所以,圣人通过自我反省,一定会谨言慎行,这就是所谓想要治家一定要先修身的道理。这就是立身处世的根本,能不谨慎对待吗?

守信义

信用和道义是人心所共有的,有自然感应的禀赋。匹夫之间的交往尚且不能失去信义,更何况一国之主君临天下,统治臣民,能不知道信义为何物吗?君主失去了信用,那么臣民也不会信任他们的君主,君主忘记了道义,那么臣民也不会对君主守道义,臣民不信任他们的君主,那么君主下令时便不会听从,臣民对君主不守道义,那么君主统率时臣民便不愿服从。这样的君主,还怎么统治臣民呢?因此,君主知道恪守信用和道义,然后才能使他的臣民效仿也都恪守信用和道义,同样遵从他们的君主。君主能不致力于此吗?

进廉退

谦逊的贤士,不以升迁为荣耀。朝廷让谦逊的人当官,不是因为谦逊的人可怜而给予他们位子,而是要通过表彰他们的高风亮节来促使廉洁知耻风俗的形成,使贪婪、不择手段的人感到愧疚罢了。然而,贪求竞进的人不先肃清,那么谦逊的人终究不肯出来。为什么呢?清白纯正的操守常常害怕被轻易玷污,而刚正不屈的足迹固然不肯混杂在无耻下流、卑鄙低贱者的队伍中。因此,世道清明廉洁则隐士少,朝廷乌烟瘴气则隐士多。那么,朝廷想要使谦逊之人出来做官,一定要从抑制贪得无厌之风开始。

此外,义乌的宗族教育也起到了至关重要的作用,在忠、孝、智、勇的示范方面建立了一套包括伦理道德规范在内的行为规范体系,诸如在《龙溪陈氏宗谱》中选取楷模,进行示范的方式使宗族成员明确自身应该遵循的道德准则。“子弟不论贤愚教之读书,要他解得人伦二字为何物,天理二字为何物,不可过于宠信,任其游荡不务行业,不加督责,恐日后忤逆无状若禽兽然,再惩以法岂不自误。”

吾地田少山多,出外势所不免,为父兄则须要仔细筹度,不可任他去走。夫明知其不好而为之,本心丧矣。虽得千金必无一生受用天理。且子弟既无本心,自然不由正道。在外决不务实,在家决不孝顺。日后只知自己不顾父兄,悔之已迟,各宜自忖。

崇德向善,义行天下,正是在这样的多重背景中,才使得义利并重的民风民俗有了发展的空间,义乌的诚信文化才得以逐步发展,蓬勃壮大。

根植孝义代传承

自古以来,生活在义乌的人们,在潜移默化中受乌伤、乌孝等浓郁孝文化的熏陶与感染,乡邻和睦、尊老爱幼、敦亲尚孝,这些伦理道德代不乏人,且代代相因。诚如嘉庆《义乌县志》所评:“……所谓施诸后世,放诸四海者,无异道也。吾乌,县以孝开,冢留秦壤;忠孝堂,颜、宗并祀,视他邑更轶伦矣。”

从流传于当地的民谚、歌谣中也能窥其一二。如谚语称:“孝敬公婆自得福,孝敬田地自得谷”“敬九十九杯坟头酒,不如敬一杯喉头酒”“妻贤夫祸少,子孝父心宽”等。歌谣则更多,如《仙英哭夫》:“……日头晒来热烘烘,公婆前来劝一通,劝阿仙英去嫁侬(人),仙英勿愿嫁老公,服侍婆婆服侍公,公婆过辈(去世)再嫁侬……”又如《花名宝卷(劝世文)》:“孝敬公婆为第一,自己也要做婆身;侬(你)若勿把大人敬,遭人轻视被人恨;在家尽心敬公婆,何用南海拜观音;一心只管行孝道,皇天不负孝心人。”在《劝孝歌》中则唱道:“孝为百行首,诗出不胜录……若不尽孝道,何以分人畜?奉劝为人学,孝经宜早读。人不孝其亲,不如畜与禽。悲乌尚反哺,羔羊尤跪足。人不孝其亲,不如料与木……”

除了重孝道,义乌民风还讲义气,重然诺,乐于“路见不平,拔刀相助”。万历《义乌县志》风俗中曾与东阳民风相比较:“礼仪繁委,不及东人。然真情款洽,重然若不欺,过之远矣。”难怪邻县东阳人与义乌人相处总是十分融洽,因为在他们的心目中:“东阳亲,不如义乌邻。”

在义乌,素有“尚利进取,急公好义”之民风。因而“兴大役,动大众,一呼而集,不费公帑之事司空见惯。”这是因为在义利取舍上,义乌人主张怀义而去利,坚持视社会整体利益高于个人利益,视精神生活高于物质生活,视道德原则高于利益原则。正是在这传统忠义节风的影响下,义乌人在善进取、急图利的同时,尤为注重以义取利、义利并举,秉承的经营法则是“仁中取义真君子,义内求财大丈夫。”

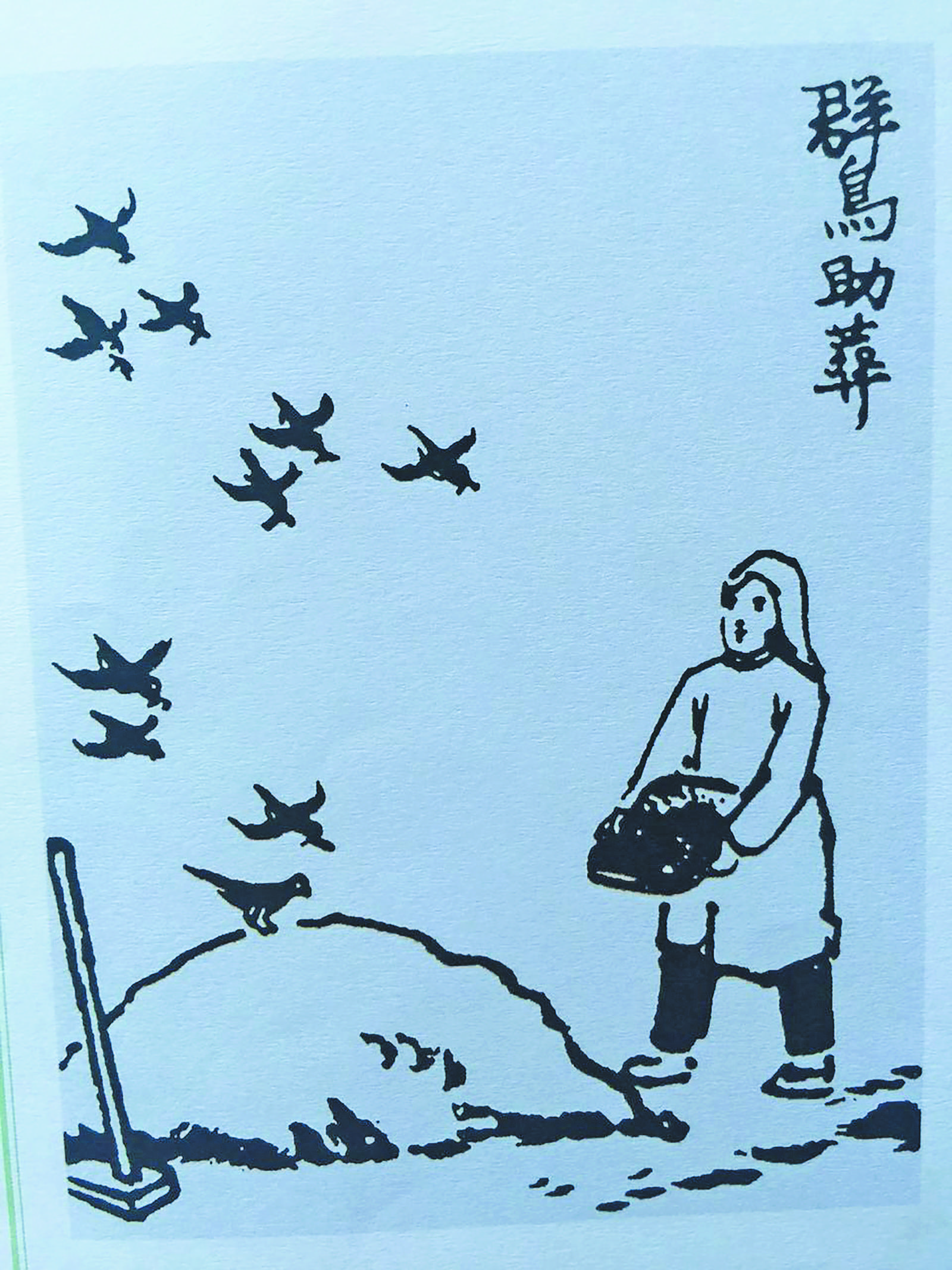

实践表明,自古至今,义乌人的忠与孝,比其他地方更胜一筹。据旧志载,元末明初著名文史学家、《元史》总裁王袆为国家一统大业而捐躯云南后,其儿王绅与哥哥王绶,不但将父亲遗稿汇编成《华川集》,并请方孝孺作序,使之得以流传,而且悉心照顾母亲。当母亲病重时,儿子王绅竟割股为母作药引,宋濂得知后十分感动,分别作《思亲堂记》《绎思辞》,称赞道:“忽持节而来归,终扩辟此殊方;盖殒在异域,至此犹未闻。”还有同时代的方稠,“父病,百药不效,以割股得痊。”清代王应麟,因兵乱与父亲一起逃难在外。一天,遇散兵游勇,将其父亲绑架后要勒索其钱财,可搜遍全身并无值钱的东西,遂逼其带至家中,“家无所有,将杀之。”这时,王应麟紧紧抱住父亲双腿,对兵士哭诉道:“家实无有,若欲杀父,愿以身代。”这些残暴的兵士看看实在榨不出油水,果然将其杀之,而父亲得以免除一死。

义乌的普通百姓尚且如此,那些儒将雅士更是这样。如元代的黄溍,“……特别孝顺父母,拳拳之心始终如一,他67岁时,虽未到引退年龄,但时时想到年迈的母亲,就向皇上呈递了纳福侍亲的请求,并径自南下还乡。至正九年(1349年)四月,黄溍再次向皇上递呈奏章,请求辞官还乡,不等圣旨下来,他又径自而行……”清代金汉鼎,母亲是大司寇(兵部尚书)吴尧山的侄女,是诗书传家的大家闺秀,她整日读《孝经》《烈女传》,从不懈怠。在母亲严格的管教下,金汉鼎潜心研读经史,探讨做人的道理和修身治国的学问,因而也特别有孝心。学有所成后,在外为官多年,非常怀念含辛茹苦抚养他成人的老母,遂告假归里省亲,承欢膝下八载。复出后,因闻母亡而悲哀过度,竟卒于奔丧途中。

义乌的男士如此,那些妇女也一样。一代才女倪仁吉,婚后三年丈夫即病故。自寡居后,与婆婆相依为命,更加细心地照料其饮食起居,不仅如此,还“娓娓承欢”,常常陪她嗑唠家常,说些轶闻趣事,逗老人开心。岁月易逝,人生易老。13年后,婆婆寿终正寝,临终前,她拉住倪仁吉的手说:“好媳妇,真是难为你了。”婆媳情深,总在心头萦绕,挥之不去。婆婆亡故,倪仁吉就雕刻了她的遗像“供室中三十年,朝夕奉之,从不怠懈。”她在《梦先姑龚太孺人》诗中满怀深情地哭道:“梦魂犹得承颜色,语笑经违三十秋。耿耿此心珍所授,尚存香鸭在床头。”

传统的家庭孝道是一个内容极其繁芜的庞杂体系,从历史视角来看,孝义文化对民风民俗的形成,力促诚信道德规范,均发挥了积极的作用。

风俗习惯是历史形成的,它既是前人的归宿,又是今人的起点,更是后人的营地。诚实守信是中国自古以来的修身治国之本,作为一种美德,他深深地镌刻在中华民族的大地上。因而,诚信不仅是为政之法、齐家之道,而且也是经商之魂、创业之基。

作为义乌商帮也同样将诚信作为安身立命之根本,重然诺、守信用。做到以诚待人、以信服人;宁可失利,不可失义。

义乌人重视操行节义,由来已久。在义利取舍上,主张怀义而去利,坚持视社会整体利益高于个人利益,视精神生活高于物质生活,视道德原则高于利益原则,如东汉杨乔拒绝桓帝以公主相配,宁愿绝食而死,“孟礼重于色,义重于生也。”杨乔之后,唐骆宾王之节操义行,千载而下,尤为义乌典范,嘉庆《义乌县志》将其列入《志节传》,《金华献征略》将其事迹列入《忠义传》。此后,“抗当路而脱陈亮之罗织”的喻南强、“题词讥秦桧之议和”的黄中辅,也都被视为节义之士。

义商“以义制利”

在这方翰墨水土的浸润下,义乌商帮受到以儒家为核心的中国传统文化影响特别深,因而在丘陵岗地的日月风尘中,在无尽的沧桑风雨里,诚信无欺、言而有信,以义制利、义利并举,成了他们的精神价值观。从而在义乌商贸史上演绎了一个又一个以德为上,诚信践诺的精彩故事。

“克承家训,尝客杭,行主误发米银六十余两,抵家始知,即遣人送还。”旧志里说的是清乾隆年间,义乌有位贩六陈的商人叫叶宜春,有一次运粮食到杭州,结算时米行老板多算给他60多两银子,回家后一数才知道,多出的银子虽不为外人所知,但出于诚信,叶宜春毅然决然派人将银子专程送回杭州。

由于大环境的影响,在清末民初,义乌商贸业得到较快发展,且出现了值得后世称道的良商义贾,如《泉陂陈氏宗谱》记载,后宅全备村的陈开兰“兼营商货,至苏杭,必大获利归,操赢如胜券。同业者每不解其故,有问之,曰‘吾无他长用,吾诚而已,一诚无伪,人皆信之,吾是以得战胜商场也。’”

是的,陈开兰道出了广大义商的心声,诚信是个游戏规则也是个商业规则,遵循了才能得到长久的利益,因为只有在顾客消费者认为是可靠可信的基础上,才能得到丰厚的收益与回报。

另据《延陵吴氏宗谱》载:其家族吴尔海“资性故勤慎,擅计算,朴毅重然诺,用是所业日盛,而财雄一乡。”

“诚交天下客,义纳八方财。”这种先义后利、以义盈利的心智素养,成了义乌商帮最重要的经营之道;同时,与人为善,待人谦和,妥善处理好人际关系,成了义商成功与致富的秘诀。正是在义利并举和讲究诚信理念的孕育下,义乌的商贸文化在整体上呈现出迥异于唯利是图者的精神风貌,使“拨浪鼓文化”在商贸史上大放异彩。

铁肩担道义,忠孝行天下。正由于从古至今致力于弘扬孝义文化,崇德向善,德行天下,而使当今的义乌以道德的阳光温暖人间,以文明的雨露滋润社会。