“徐衎的写作独树一帜。在他的小说中,看似平静的日常生活,其实暗流涌动,危机四伏。不同视角的对峙、不同观念的对话,让不同的读者可以得到不同的思考。”第十届茅盾文学奖得主李洱对徐衎的这般评价,如同磁石一般吸引人。

“衎”是生僻字,和“看”同音,意思是快乐、刚直。未见徐衎时,又因“衎”字而驻足。

在国家电网义乌市供电公司一楼见到他时,高的个、瘦的脸、弯弯的眉眼,温和的语调、平静的叙说……联系起徐衎的作品,有些意料之外,但随着谈话的深入,又觉得是情理之中。

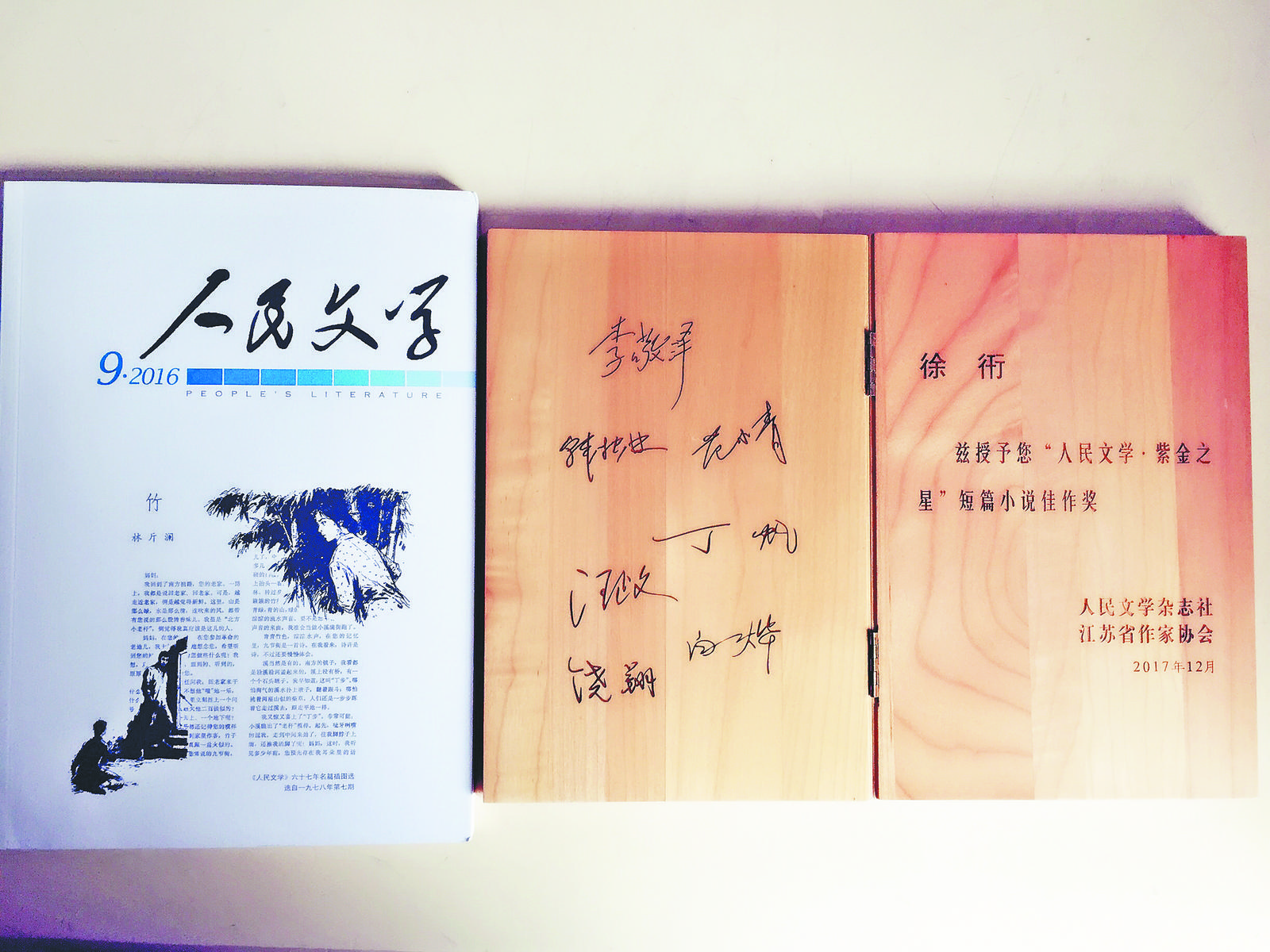

徐衎生于1989年,南开大学现当代文学硕士。翻开成长经历,他的创作之路对很多文学爱好者来说,可以用“一帆风顺”来形容。从中学时代就开始写作,获两届新概念作文大赛一等奖;工作后继续创作,获浙江省2015—2017年度优秀文学作品奖、获第五届“人民文学·紫金之星”短篇小说佳作奖、第八届“西湖·中国新锐文学奖”;中短篇小说屡见于《人民文学》《收获》《十月》《花城》《西湖》等知名刊物;2020年入选首批浙江省宣传思想文化青年英才、第五批金华市宣传文化系统“五个一批”人才、第十一批义乌市拔尖人才……

“个子高、学历高、成就高”,在义乌的作家圈里,年轻的徐衎很容易被记住。

着眼于芸芸“小我”的一丝危机

2017年,徐衎的中篇小说《肉林执》发表在《收获》杂志60年纪念专刊上,和莫言、冯骥才、黄永玉等人的作品同时刊出,一鸣惊人。

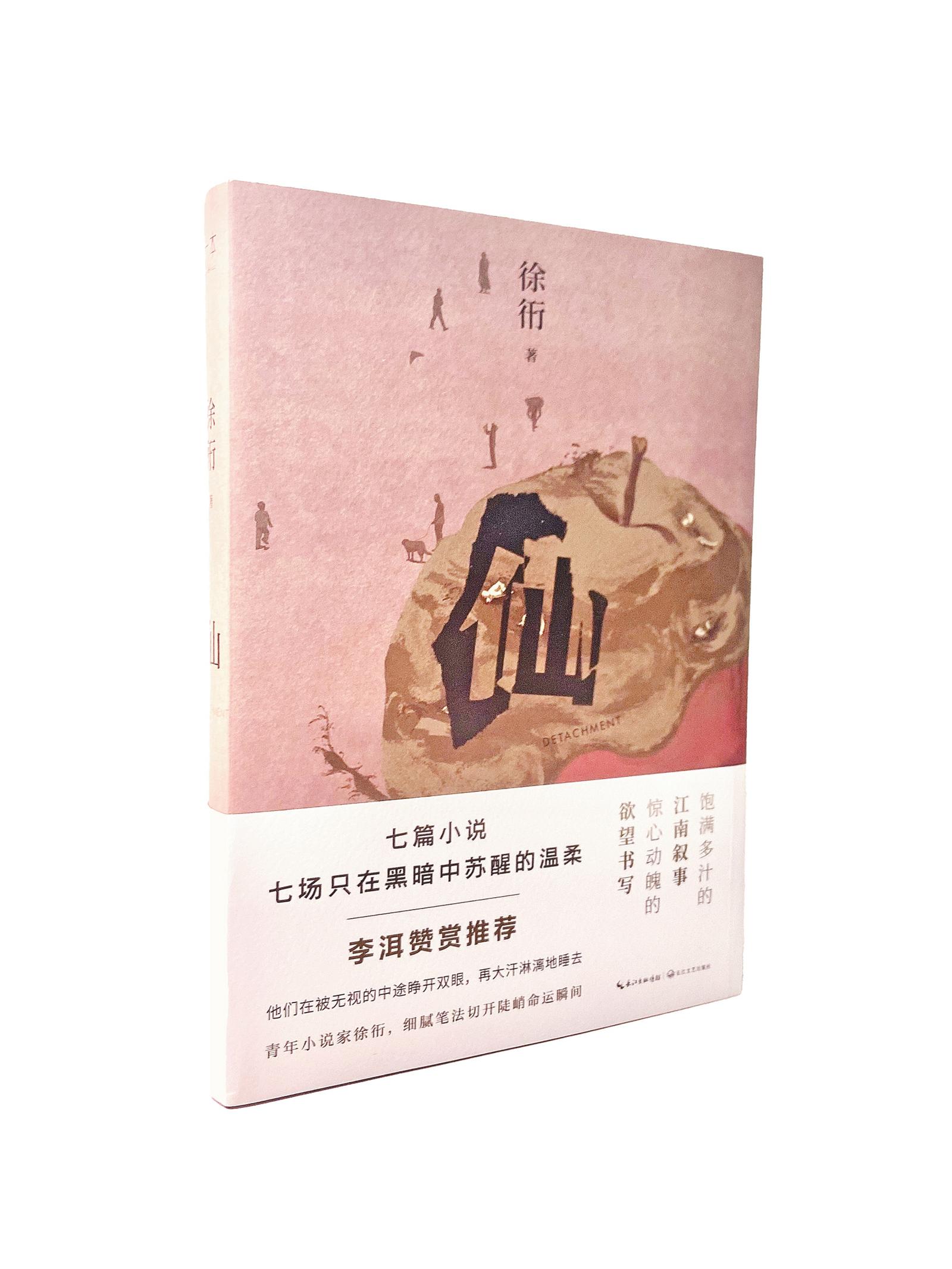

短暂的喜悦过后,他开始了漫长的积累和沉淀。直到2021年,把包括《肉林执》在内的前后七篇中短篇作品辑录成册,第一本中短篇小说集《仙》诞生,他竖起了自己创作路上的又一个“里程碑”,也因此收获了一些“难能可贵”的赞誉。

《仙》中并没有一篇同名作品,是“一张没有同名主打歌的专辑”。尽管如此,徐衎认为,“仙”作为对某种生存状态的隐喻,以此为名倒也恰当:书中的人都是生活在小城里的小人物,领受着自己的一份微细的命运,却“不妨碍他们在某个层面上有飞升超脱的愿望”。因此书的英文名干脆叫detachment,超脱。

对于《仙》的主题,徐衎自己有两句总结:“小的城里的小的民和小的命”,以及“日常、家常以及日常底下稍稍不日常的一丝危机”。除了《俄狄浦斯2184》是一篇科幻作品外,其他故事中的主人公,都是普通人乃至边缘人,阿婆、保姆、下岗工人、残疾人、智力障碍人士、移民等。日常的丝丝波澜未必掀起真实生活的飓风大浪,却足以搅动一场场内心的风暴。

如作家艾伟所言,他能“在庸常的底层生活中挖掘出诗性,在不可能的地方开出花朵”。《仙》,是在人心深处震颤的花瓣。

《肉林执》一篇中,有个在义肢工厂上班的作家鲁贝贝,爱好文学的邮递员曾对她说,“鲁老师写的大部分人物都有一股没法伸张的冲动和欲望,蠢蠢欲动,只到蠢蠢欲动为止”。这评价似乎也正可以用来形容徐衎自己的小说和人物。在正常两性世界中压抑真实自己的艺术家鲁贝贝,还有《苹果刑》中向两个收养的孤残儿童讲授秘事的黄阿姨、《心经》中被寂寞所啮的老妇萃梅、《乌鸦工厂》中无声诉爱的哑巴工人、《红墙绿水黄琉璃》中随陌生人远走异乡的新安江水库移民武昌,他们是现实生活中一道道不被人注意的沉默灰影,但徐衎的视角向平、向深处伸展,挖掘他们隐秘的内心,让读者听到轰然鼓噪其中的欲望潮音:渴求性与爱、渴求接纳与认同、渴求出走与回归……纷杂的人事,潜隐的情欲,对女性尤其是中老年女性心理细致入微的描摹——很难想象出自一个青年男作家笔下。

在徐衎看来,“着眼于人”的写法并没有什么值得自矜的,“在你不懂得太多社会规则或者历史积累的时候,单单去深挖、深描一个人物,从技术层面是比较好操作的,所以小说真的也是藏拙的艺术”。

如今回望,这些作品集中写于2014年至2017年,正是他刚到义乌头几年,他正在突破自身和“一个人”的局限,将目光转向更广阔的领域。

“婺城世界”里映射的义乌印记

《仙》中作为底色的“婺城”,与嘈嘈切切的人和故事相比,略微有些灰蒙,但依然以各种草蛇灰线的形态游弋在其中,不仅是舞台,也推动故事。

在众多的碎片中,可以拼凑出这座纸上小城的面目:产业起起落落,城市拆迁改造,人员流进流出……这里时刻发生着变化,上演着阶层、性别、地域、代际的冲突,构成故事生产的土壤,也呈现一个典型江南工商业城镇的图景。

金华古称婺州,徐衎小说中的“婺城”,事实上一并纳入了他在武义县、金华市、义乌市等地的成长和工作经验。除去在武义县城长大的经历,对他影响较大的便是已经工作生活了快8年的义乌。

2014年,徐衎从学校毕业进入国家电网义乌市供电公司工作。这是一份看似和写作并无什么关联的职业,但他觉得这也没什么违和的。一方面,“毕竟写的不是大IP、容易影视化的东西,首先要考虑生计问题,要不啃老地养活自己”,另一方面,他身边很多写作的朋友也都有着各种写作之外的工作。事实上,这份工作对他也是有益的,和校园不一样的工作、社会环境给他很多新的感触,同事们爱聊天,传递来的种种新信息为他的小说打开了新的维度。

徐衎内心觉得,从2014年开始,和以前闭塞、狭隘、常常只停留在素材层面上的写作状态不一样了,变得更开阔,可以进入写作的东西更多。譬如《苹果刑》中对身心智力不健全的孤残儿童的书写,灵感和素材就来自单位组织的一次慰问活动。它和《仙》中的其他作品,就是处于这两三年“社会人”转换期的产物。

大门逐渐敞开,接下来的几年,徐衎参加了鲁迅文学院青年作家高研班,获得了“人民文学·紫金之星”奖,步调渐稳。

平视、倾听、思索,在日常生活中,徐衎的作家“细胞”时刻活跃着。看电影时,有一段历史和当下时空交错的设计,他立时叫好,并把这个手法“嫁接”到了自己的作品中。

2020年,金华作协举办了一次文化采风活动,听到女住持为修寺庙贷款40多万、有4段婚姻的经历后,徐衎与她畅聊了一个下午……今年1月份,他当选为义乌市十四届政协委员。“对我而言,这个新的身份增加了我介入现实生活的一种动力和路径,无论是开会、调研还是提案,都是全新的体验。”

把目光从芸芸“小我”上慢慢转移,徐衎正在将兴趣和热情转向义乌特色的商业文化、自己的同辈人,关注职场、年轻夫妻甚至疫情等更为当下的议题。

最近2年,他一直在创作一个更加宏大的长篇作品,时间从20世纪40年代跨越至今,结构上采用了“N部曲”思维,力求打破线性叙事……花费如此长时间来打磨作品,在今天更新迭代的世界里仿佛显得“格格不入”,但对好好写作这件事来说,是必要且值得的。

全媒体记者 左翠玉 文/摄