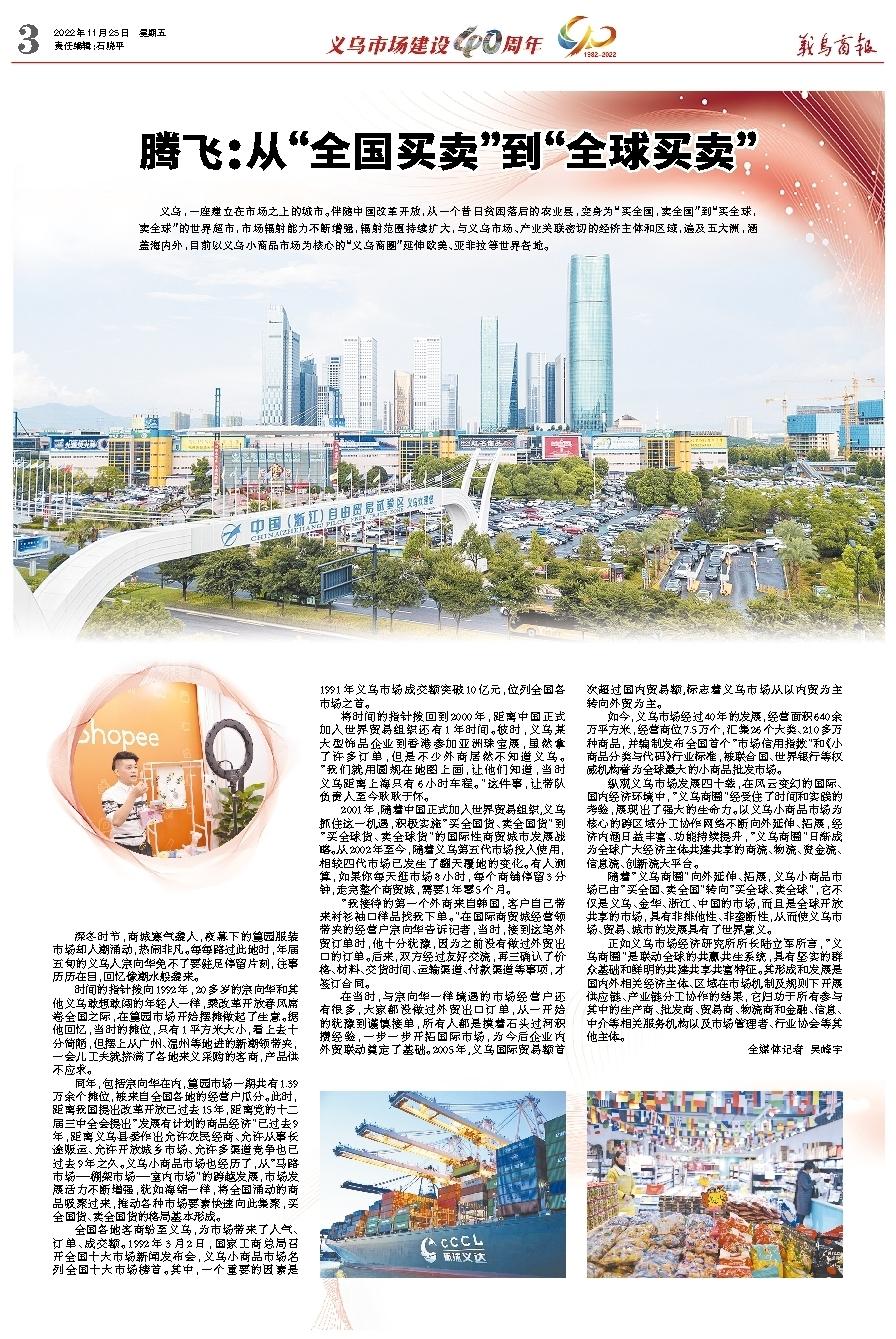

义乌,一座建立在市场之上的城市。伴随中国改革开放,从一个昔日贫困落后的农业县,变身为“买全国,卖全国”到“买全球,卖全球”的世界超市,市场辐射能力不断增强,辐射范围持续扩大,与义乌市场、产业关联密切的经济主体和区域,遍及五大洲,涵盖海内外,目前以义乌小商品市场为核心的“义乌商圈”延伸欧美、亚非拉等世界各地。

深冬时节,商城寒气袭人,夜幕下的篁园服装市场却人潮涌动,热闹非凡。每每路过此地时,年届五旬的义乌人宗向华免不了要驻足停留片刻,往事历历在目,回忆像潮水般袭来。

时间的指针拨向1992年,20多岁的宗向华和其他义乌敢想敢闯的年轻人一样,乘改革开放春风席卷全国之际,在篁园市场开始摆摊做起了生意。据他回忆,当时的摊位,只有1平方米大小,看上去十分简陋,但摆上从广州、温州等地进的新潮领带夹,一会儿工夫就挤满了各地来义采购的客商,产品供不应求。

同年,包括宗向华在内,篁园市场一期共有1.39万余个摊位,被来自全国各地的经营户瓜分。此时,距离我国提出改革开放已过去15年,距离党的十二届三中全会提出“发展有计划的商品经济”已过去9年,距离义乌县委作出允许农民经商、允许从事长途贩运、允许开放城乡市场、允许多渠道竞争也已过去9年之久。义乌小商品市场也经历了,从“马路市场—棚架市场—室内市场”的跨越发展,市场发展活力不断增强,犹如海绵一样,将全国涌动的商品吸聚过来,推动各种市场要素快速向此集聚,买全国货、卖全国货的格局基本形成。

全国各地客商纷至义乌,为市场带来了人气、订单、成交额。1992年3月2日,国家工商总局召开全国十大市场新闻发布会,义乌小商品市场名列全国十大市场榜首。其中,一个重要的因素是1991年义乌市场成交额突破10亿元,位列全国各市场之首。

将时间的指针拨回到2000年,距离中国正式加入世界贸易组织还有1年时间。彼时,义乌某大型饰品企业到香港参加亚洲珠宝展,虽然拿了许多订单,但是不少外商居然不知道义乌。“我们就用圆规在地图上画,让他们知道,当时义乌距离上海只有6小时车程。”这件事,让带队负责人至今耿耿于怀。

2001年,随着中国正式加入世界贸易组织,义乌抓住这一机遇,积极实施“买全国货、卖全国货”到“买全球货、卖全球货”的国际性商贸城市发展战略。从2002年至今,随着义乌第五代市场投入使用,相较四代市场已发生了翻天覆地的变化。有人测算,如果你每天逛市场8小时,每个商铺停留3分钟,走完整个商贸城,需要1年零5个月。

“我接待的第一个外商来自韩国,客户自己带来衬衫袖口样品找我下单。”在国际商贸城经营领带夹的经营户宗向华告诉记者,当时,接到这笔外贸订单时,他十分犹豫,因为之前没有做过外贸出口的订单。后来,双方经过友好交流,再三确认了价格、材料、交货时间、运输渠道、付款渠道等事项,才签订合同。

在当时,与宗向华一样境遇的市场经营户还有很多,大家都没做过外贸出口订单,从一开始的犹豫到谨慎接单,所有人都是摸着石头过河积攒经验,一步一步开拓国际市场,为今后企业内外贸联动奠定了基础。2005年,义乌国际贸易额首次超过国内贸易额,标志着义乌市场从以内贸为主转向外贸为主。

如今,义乌市场经过40年的发展,经营面积640余万平方米,经营商位7.5万个,汇集26个大类、210多万种商品,并编制发布全国首个“市场信用指数”和《小商品分类与代码》行业标准,被联合国、世界银行等权威机构誉为全球最大的小商品批发市场。

纵观义乌市场发展四十载,在风云变幻的国际、国内经济环境中,“义乌商圈”经受住了时间和实践的考验,展现出了强大的生命力。以义乌小商品市场为核心的跨区域分工协作网络不断向外延伸、拓展,经济内涵日益丰富、功能持续提升,“义乌商圈”日渐成为全球广大经济主体共建共享的商流、物流、资金流、信息流、创新流大平台。

随着“义乌商圈”向外延伸、拓展,义乌小商品市场已由“买全国、卖全国”转向“买全球、卖全球”,它不仅是义乌、金华、浙江、中国的市场,而且是全球开放共享的市场,具有非排他性、非垄断性,从而使义乌市场、贸易、城市的发展具有了世界意义。

正如义乌市场经济研究所所长陆立军所言,“义乌商圈”是联动全球的共赢共生系统,具有坚实的群众基础和鲜明的共建共享共富特征。其形成和发展是国内外相关经济主体、区域在市场机制及规则下开展供应链、产业链分工协作的结果,它归功于所有参与其中的生产商、批发商、贸易商、物流商和金融、信息、中介等相关服务机构以及市场管理者、行业协会等其他主体。

全媒体记者 吴峰宇