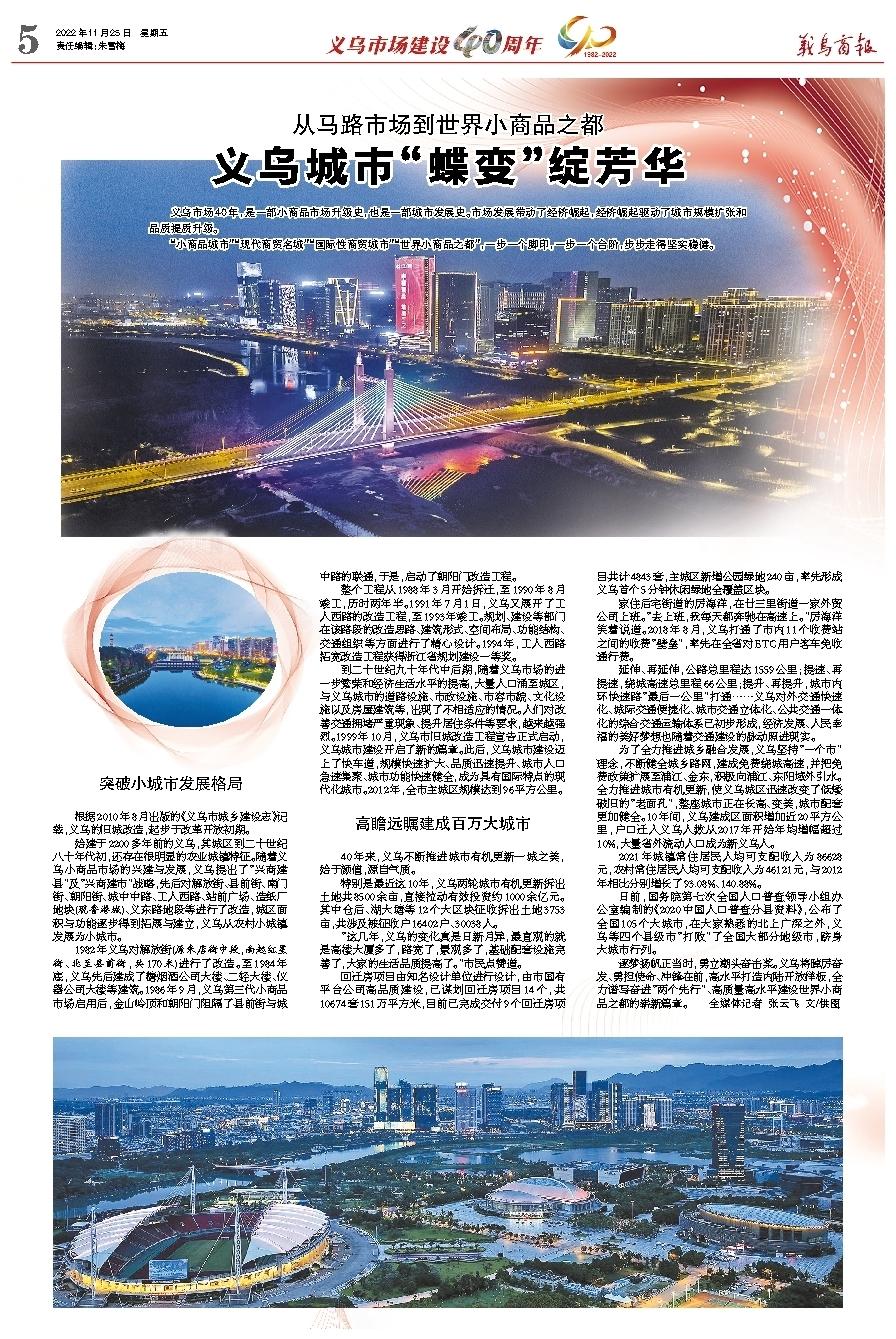

义乌市场40年,是一部小商品市场升级史,也是一部城市发展史。市场发展带动了经济崛起,经济崛起驱动了城市规模扩张和品质提质升级。

“小商品城市”“现代商贸名城”“国际性商贸城市”“世界小商品之都”,一步一个脚印,一步一个台阶,步步走得坚实稳健。

突破小城市发展格局

根据2010年8月出版的《义乌市城乡建设志》记载,义乌的旧城改造,起步于改革开放初期。

始建于2200多年前的义乌,其城区到二十世纪八十年代初,还存在很明显的农业城镇特征。随着义乌小商品市场的兴建与发展,义乌提出了“兴商建县”及“兴商建市”战略,先后对解放街、县前街、南门街、朝阳街、城中中路、工人西路、站前广场、造纸厂地块(现香港城)、义东路地段等进行了改造,城区面积与功能逐步得到拓展与建立,义乌从农村小城镇发展为小城市。

1982年义乌对解放街(原朱店街中段,南起红星街、北至县前街,共170米)进行了改造。至1984年底,义乌先后建成了糖烟酒公司大楼、二轻大楼、仪器公司大楼等建筑。1986年9月,义乌第三代小商品市场启用后,金山岭顶和朝阳门阻隔了县前街与城中路的联通,于是,启动了朝阳门改造工程。

整个工程从1988年3月开始拆迁,至1990年8月竣工,历时两年半。1991年7月1日,义乌又展开了工人西路的改造工程,至1993年竣工。规划、建设等部门在该路段的改造思路、建筑形式、空间布局、功能结构、交通组织等方面进行了精心设计。1994年,工人西路拓宽改造工程获得浙江省规划建设一等奖。

到二十世纪九十年代中后期,随着义乌市场的进一步繁荣和经济生活水平的提高,大量人口涌至城区,与义乌城市的道路设施、市政设施、市容市貌、文化设施以及房屋建筑等,出现了不相适应的情况。人们对改善交通拥堵严重现象、提升居住条件等要求,越来越强烈。1999年10月,义乌市旧城改造工程宣告正式启动,义乌城市建设开启了新的篇章。此后,义乌城市建设迈上了快车道,规模快速扩大、品质迅速提升、城市人口急速集聚、城市功能快速健全,成为具有国际特点的现代化城市。2012年,全市主城区规模达到96平方公里。

高瞻远瞩建成百万大城市

40年来,义乌不断推进城市有机更新一城之美,始于颜值,源自气质。

特别是最近这10年,义乌两轮城市有机更新拆出土地共8500余亩,直接拉动有效投资约1000余亿元。其中仓后、湖大塘等12个大区块征收拆出土地3753亩,共涉及被征收户16402户、30038人。

“这几年,义乌的变化真是日新月异,最直观的就是高楼大厦多了,路宽了,景观多了,基础配套设施完善了,大家的生活品质提高了。”市民点赞道。

回迁房项目由知名设计单位进行设计,由市国有平台公司高品质建设,已谋划回迁房项目14个,共10674套151万平方米,目前已完成交付9个回迁房项目共计4843套,主城区新增公园绿地240亩,率先形成义乌首个5分钟休闲绿地全覆盖区块。

家住后宅街道的厉海洋,在廿三里街道一家外贸公司上班。“去上班,我每天都奔驰在高速上。”厉海洋笑着说道。2018年8月,义乌打通了市内11个收费站之间的收费“壁垒”,率先在全省对ETC用户客车免收通行费。

延伸、再延伸,公路总里程达1559公里;提速、再提速,绕城高速总里程66公里;提升、再提升,城市内环快速路“最后一公里”打通……义乌对外交通快速化、城际交通便捷化、城市交通立体化、公共交通一体化的综合交通运输体系已初步形成,经济发展、人民幸福的美好梦想也随着交通建设的脉动照进现实。

为了全力推进城乡融合发展,义乌坚持“一个市”理念,不断健全城乡路网,建成免费绕城高速,并把免费政策扩展至浦江、金东,积极向浦江、东阳域外引水。全力推进城市有机更新,使义乌城区迅速改变了低矮破旧的“老面孔”,整座城市正在长高、变美,城市配套更加健全。10年间,义乌建成区面积增加近20平方公里,户口迁入义乌人数从2017年开始年均增幅超过10%,大量省外流动人口成为新义乌人。

2021年城镇常住居民人均可支配收入为86628元,农村常住居民人均可支配收入为46121元,与2012年相比分别增长了93.08%、140.88%。

日前,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室编制的《2020中国人口普查分县资料》,公布了全国105个大城市,在大家熟悉的北上广深之外,义乌等四个县级市“打败”了全国大部分地级市,跻身大城市行列。

逐梦扬帆正当时,勇立潮头奋击桨。义乌将踔厉奋发、勇担使命、冲锋在前,高水平打造内陆开放样板,全力谱写奋进“两个先行”、高质量高水平建设世界小商品之都的崭新篇章。 全媒体记者 张云飞 文/供图