今日,立秋。

“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。”立秋是秋天的第一个节气,暑去凉来,标志着孟秋时节正式开始。

古人分“立秋”为三候:“一候凉风至;二候白露降;三候寒蝉鸣。”立秋后,我国许多地区开始刮起偏北风,偏南风逐渐减少,让人们在暑热天气中感受到丝丝凉意。白天仍很强烈的日照与夜晚刮起的凉风形成一定的昼夜温差,早起的乡民忽然发现院子里的花草上竟然冒出了颗颗晶莹的露珠。这时候的蝉明显感觉到阴气上升,太阳光的炽热已一日不如一日,眼看着属于自己的季节即将过去,枝丫上的鸣叫声越发响亮、凄切。

当然,“立秋”并不意味着就迎来了凉爽的秋天气候。所谓“热在三伏”,又有“秋后一伏”之说,立秋后还有至少“一伏”的酷热天气。尤其在我们南方一带,这个节气内仍旧是夏暑之时,气温依旧酷热,还要面临“秋老虎”。因此,有种说法将立秋到秋分之间的这段日子称为“长夏”。

俗语称,“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”。大意为,如果立秋时间在上午,“秋老虎”相对弱一些,暑热天气会相对短一些;如果立秋时间在下午以后,那么则要再热上一阵。据说,今年立秋时间在凌晨,属于“早立秋”。不过从近几年的情况来看,义乌的夏天很漫长,春天和秋天的存在感相对较弱,想要脱掉短袖穿上长袖起码要到10月份。眼下,虽然已是立秋,但三伏天还没结束,“30+”的温度让这座城市依旧保持着滚烫的热情。

夏未逝,秋已至。风吹一片叶,万物已惊秋,拾得人间一夜凉。

话习俗 穿越时空与古人对话

古时有立秋迎秋的习俗,每到此日,封建帝王会亲率文武百官到城郊设坛迎秋。据说早在周代,到了立秋那天,天子亲率三公九卿诸侯大夫到西郊迎秋,现场会举行祭祀仪式。汉代沿承此俗,并杀兽以祭,表示秋来扬武之意。官方迎秋礼俗历代相延,至唐宋出现变革。

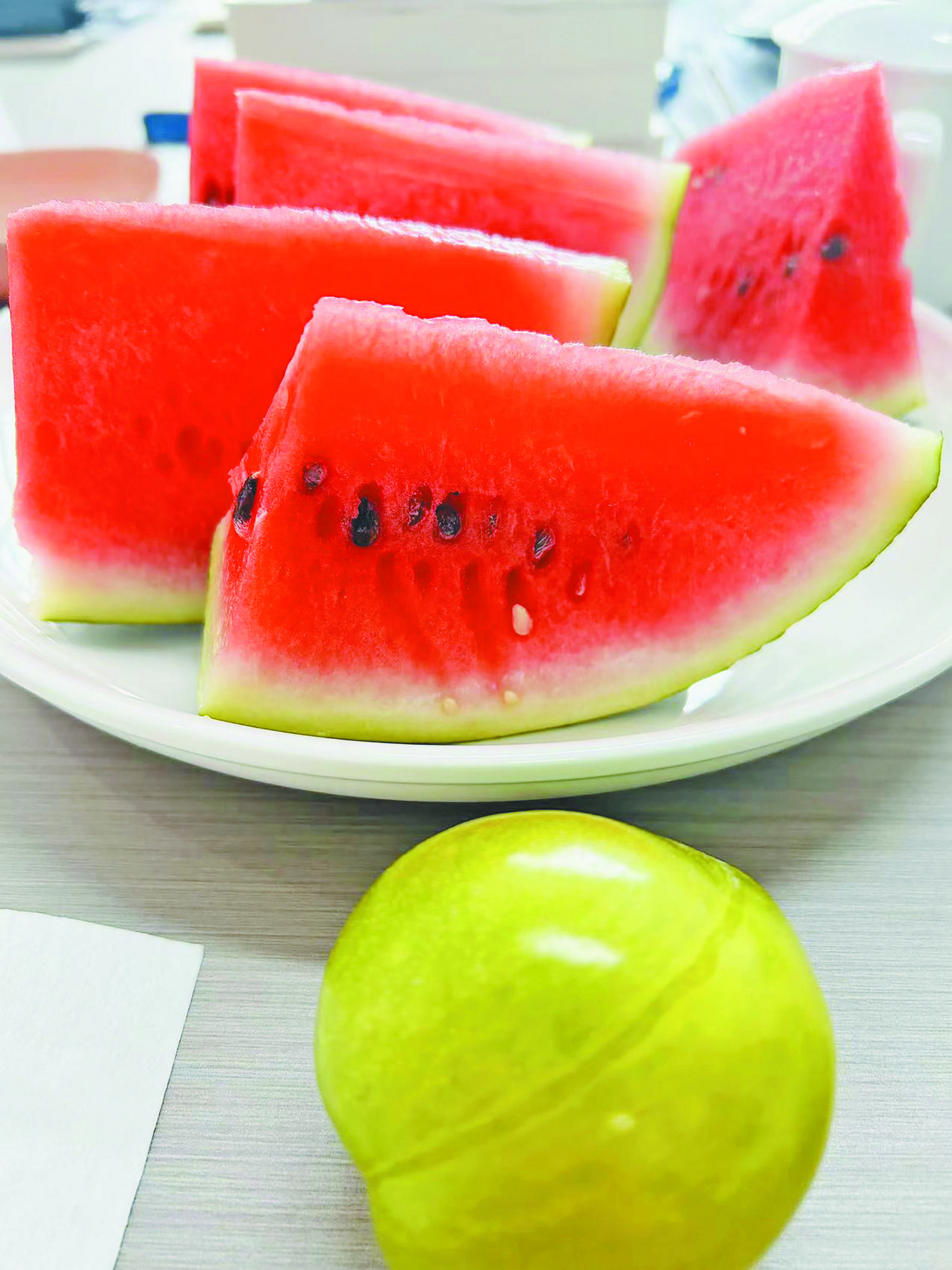

啃秋(也称“咬秋”)。立秋这天要吃西瓜、香瓜或桃。以前,有些老人会根据祖辈口口相传的说法来沿袭习惯:过了立秋这一天就不再吃西瓜了。因此,到了立秋当日,大家就会买个西瓜回家,全家围着啃,称之为“啃秋”。关于立秋吃西瓜的习俗,据说义乌以前也有。在乡间,勤快的农民三五成群,或直接坐在瓜棚里,或聚集在大树下,抱着红瓤的西瓜直接大口大口地啃。为防疟疾,有人还一边吃西瓜一边喝烧酒。除了应景外,这个习俗也从侧面反映了农民在享受丰收的喜悦。而在杭州一带则有立秋日“食秋桃”的习俗,每到这天,人手一个桃子,吃完后要把桃核留藏起来,一直放到除夕再悄悄地把桃核丢进火炉中烧成灰烬,人们认为这样就可以免除一年的瘟疫。

贴秋膘。民间流行在立秋这天以悬秤称人,将体重与立夏时对比来检验肥瘦。体重减轻叫“苦夏”。人到夏天本就没有什么胃口,饭食清淡简单,两三个月下来,体重大都要减少一点,称为“苦夏”。古时人们对健康的评判,往往只以胖瘦做标准,瘦了当然需要“补”。于是等秋风起胃口大开时,就要吃点好的,尤其要吃一些炖肉、烤肉、红烧肉等“以肉贴膘”,这便是“贴秋膘”。据说,“贴秋膘”在北京、河北一带民间比较流行。这一天,普通百姓家吃炖肉,讲究一点的人家吃白切肉、红焖肉,以及肉馅饺子、炖鸡、炖鸭、红烧鱼等。

晒秋。随着果蔬的成熟,晒秋是一种典型的农俗现象,具有极强的地域特色。在湖南、江西、安徽等省份的一些山区,地势复杂,平地极少,村民们只好利用房前屋后及自家窗台、屋顶架晒或挂晒农作物,久而久之就演变成一种传统农俗现象。如果秋季去江西婺源一带的乡村走走看看,可以发现院落里的大小竹簸箕上正晾晒着辣椒、南瓜等瓜果蔬菜,红的、黄的、绿的,鲜艳的颜色点缀在青山白墙之中,成为一道独特的风景线。

据了解,义乌也有本地特色的立秋习俗。有报道称,从唐宋时起,义乌有在立秋日用秋水服食小赤豆的风俗,目的是防范秋季犯痢疾。具体做法是,大约取7粒至14粒小赤豆,再以井水吞服,服用时人要面朝西。另外,有些讲究的人家在立秋这天忌洗澡,理由是在这一天洗澡的话身上会长秋痱子。

论吃食 “朝朝盐水,晚晚蜜汤”

立秋后天气干燥,白天仍然炎热,而早晚寒气渐盛。入秋后吃食上有什么讲究、秋天食补方面有什么禁忌……民以食为天,对于秋季饮食养生这个话题,很多人非常感兴趣。

入秋后,很多人会出现“秋燥”症状,主要表现为口干咽燥、干咳、皮肤干痒、大便秘结等。据说,古时有“朝朝盐水,晚晚蜜汤”抗秋燥的说法,早上适当喝些淡盐水,晚上泡点蜂蜜水喝。此外,银耳、百合、梨、胡萝卜、莲藕等均可清热润燥,提高抗秋燥、防病的能力。

根据中医“春夏养阳,秋冬养阴”的原则,秋季进补十分必要,但不宜大补特补增加脾胃负担。养生专家提醒,防暑和除湿仍是养生保健的主题,同时要注意养护脾胃,少吃生冷瓜果,剩饭剩菜最好别吃。

立秋是由阳盛逐渐转变为阴盛的时期,也是人体阴阳代谢出现阳消阴长的过渡时期,容易让人多思且情绪低落。此时,养生应以“收养”为原则,特别注意情绪调适,做到内心宁静、心情舒畅,切忌悲忧伤感,即使遇到伤感之事,也应主动排解。

立秋之后起居方面最好做到早睡早起,适当锻炼有助于气血运行、疏导肺气。需要提醒的是,运动量不宜过大,宜选择轻松平缓的项目,尤其是老年人、儿童和体质虚弱者,要防止出汗过多。

在义乌,择子豆腐是很多人从立夏到立秋都会选择的一道吃食。这种择子豆腐大多由择子粉或番薯粉和水调制而成,煮熟放凉后,再切成一小块一小块。切好的择子豆腐,可以依据个人口味适量加些蔗糖、蜂蜜水、醋、薄荷等。

品秋意 在诗词中邂逅最美秋天

见一落叶而知天下秋。秋季,自古以来便是文人墨客争相吟诵的时节。与别的季节相比,这个季节更能引发人们一些莫名的情思与感怀。秋季,万物多彩,也多情。

《立秋》

唐·刘言史

兹晨戒流火,商飙早已惊。

云天收夏色,木叶动秋声。

解读:“流火”代指农历七月,是天气热极而凉的转折;“商飙”代指秋风。从立秋日开始,暑热渐退,秋风开始蠢蠢欲动;云际天空开始收敛夏日的色调,树叶间秋声已动。诗人用寥寥数语描写了大自然的景象,透过字里行间告诉大家,秋天的脚步近了。

《新秋》

唐·齐己

始惊三伏尽,又遇立秋时。

露彩朝还冷,云峰晚更奇。

垄香禾半熟,原迥草微衰。

幸好清光里,安仁谩起悲。

解读:三伏天到了收尾阶段,又迎来了立秋之日。晨起看看院子里的晨露、朝霞,身上忽然感觉到了冷意,到了傍晚看不远处的云层遮盖山峰,更感慨于景色的奇美。放眼望去,田垄上的禾稼已经半熟,田野远处绿草显出微微衰枯之意。还好周遭有清朗皎洁的秋辉,似乎在提醒身处其中的我们,要安守仁德,不要兴起感秋之悲了。

《山居秋暝》

唐·王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

解读:这是唐朝诗人王维的“诗中有画”代表作。整首诗将雨后秋凉、松间明月以及清泉流淌的美景,与浣女喧笑、渔船穿荷的动态完美地融合在一起,让读者仿佛看到了一幅清新秀丽的山水画,耳畔想起了一支恬静优美的抒情乐曲。

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

宋·李清照

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

解读:咏叹秋天,怎可少了一代才女李清照。这首词表达了男女相思的一种境界,读起来朗朗上口,流传甚广。作品格调清新,用女性特有的细腻情感以及不落俗套的表现方式,展现了男女分别后的柔情和不舍,给人以美的享受。

《立秋》

宋·刘翰

乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风。

睡起秋声无觅处,满阶梧桐月明中。

解读:随着夜色转凉,从窝里探出脑袋的乌鸦感觉到了阵阵寒意,没多久就啼叫着飞散了,只留下空空的玉屏立在那里。黑夜寂静无声,从窗口吹进的凉风落到枕边,像是有人在旁边摇起了扇子。主人公从睡梦中起身后,来到空无一人的院子,之前在梦中依稀感觉到的秋声却找不到了。有的只是明亮的月色下,落了整个台阶的梧桐叶。

全媒体记者 林晓燕 文/图