两千多年前,刘邦和项羽双雄并起,合力灭秦,夺得天下。后来,两人又势不两立,经过几年的楚汉相争,最后以刘邦胜出、项羽兵败自刎告终。据相关资料记载,当年项羽的“八千子弟兵”中就有不少“乌伤壮士”。

四百多年前,骁勇善战的义乌兵背井离乡,追随民族英雄戚继光,南下荡平倭患屡建奇功,北上修守长城寸土必争。在离乡背井的艰难岁月中,义乌兵修墙筑台,研制火器,以自己的聪明才智和敢为人先的精神创造了一个又一个不可思议的传奇,展露了义乌厚重的历史文化积淀。

从项羽的“子弟兵”到长城脚下的“义乌兵”,有一种血脉传承,叫义乌精神。

何为“子弟兵”

1987年版《义乌县志》中提到,“相传秦末项籍击溃秦军的基干队伍‘江东子弟八千人’中,就有不少乌伤壮士。”这里的“项籍”就是指项羽,其名籍,字羽;“乌伤”指的是现在的义乌。

相关资料显示,在陈胜、吴广起义后,天下大乱,各地纷纷响应,没多久,农民起义的风暴席卷了大半个中国。秦二世元年,项羽杀死地方县令殷通,与叔叔项梁正式起义,开始招兵买马。没几天,就拉起了一支八千人的队伍。因为这支队伍里大多是当地的青年,所以称为“子弟兵”。

在后来的楚汉相争中,项羽终不敌刘邦。传说,当年韩信布下十面埋伏,把项羽围困在垓下(今安徽某地)。项羽的人马少,粮食也快吃完了,冲了很多次仍无法突围,只好撤回垓下大营。这天夜里,项羽进了营帐,愁眉不展。他身边有个宠爱的美人名叫虞姬,见他闷闷不乐,就陪他喝酒解闷。喝着喝着,耳旁传来阵阵西风,风声里还夹着歌声,仔细一听,是由汉营里传出来的,唱的竟是楚人的歌子。听到四面的楚歌,项羽不觉愣住了:“完了!难道刘邦已经打下西楚了吗?怎么汉营里有这么多的楚人呢?”伤心之余,也随口而唱:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?”

当夜,项羽跨上乌骓马,带了八百子弟兵冲过汉营。在五千骑兵的追赶下,跟随项羽突围的子弟兵在双方对抗中不断牺牲。最后,项羽历经艰辛杀出重围到了乌江。恰好乌江的亭长有一条小船停在岸边,就劝项羽马上渡江,并说:“江东虽然小,可还有一千多里土地,几十万人口。大王过了江,还可以在那边称王。”

项羽苦笑道,“我项籍(据说,古人自称用名)在会稽郡起兵后,带了八千子弟渡江而西。到今天只有我一个人回到江东,而他们没有一个能回去。即使江东父老同情我,立我为王,我还有什么脸再见他们呢。即使他们不说,我也有愧于心啊!”说完,他把乌骓马送给了亭长,也叫追随他的二十六个兵士都下马,和他一起跟追上来的汉兵肉搏。对方人多势众,楚兵一个个倒下,项羽也受了十几处创伤,最后在乌江边拔剑自杀。

值得一提的是,古时的“江”“河”“山”都是特指的,分别指长江、黄河、泰山。所以之前说的“江东”,泛指长江以东的相关区域(以江苏为主)。项羽兵败之后欲回自己的根据地,故有“江东父老”一说。

“八千子弟兵”中或有三四百“乌伤壮士”

有说,项羽的“八千子弟兵”皆来自义乌,有可能吗?

清朝义乌人陈乃乾和陈洙在所著的《明徐闇公先生年谱》中提到,“义乌风气悍勇,相传项籍江东子弟皆出其乡。”

“那是不可能的。”义乌地方志资深专家傅健老师认为,应该是部分兵士来自义乌。

“乌古越地春秋时隶会稽……有勾践之遗风……至项籍崛起……调八千子弟兵渡江而西……盖多东师力焉。”明朝万历年间《义乌县志》的这段表述中,也提到项羽八千子弟兵中有乌伤人士。可以说,这“江东八千子弟兵”是项家军的主力、精锐,叔侄对这支部队拥有深厚的感情。

《史记·项羽本纪》记载,“遂举吴中兵。使人收下县,得精兵八千人。”从字面理解不难发现,项羽的江东八千子弟来自吴中。

那么,这里的“吴中”大约是现在的什么地方呢?

从史料来看,有两种说法。一种是源于颜真卿的《项王碑阴述》——“西楚霸王当秦之末,与叔梁避难于吴中,盖今之湖州也”。从字面意思来看,吴中应在湖州一带区域。还有一种说法是来自宋代王十朋的《会稽三赋》,里面提到“史记项羽起兵会稽,得精兵八千人渡江。今山阴……”,这里的山阴即现在的绍兴。以此类推,吴中应在绍兴一带。

虽然说法不一,但无论是湖州还是绍兴,离义乌都不远。有识之士指出,当时会稽郡的郡治设在苏州,后来迁至绍兴。参照《汉书·地理志》,那时会稽郡下辖26个县,乌伤县便是其中之一。从某种意义上来说,后一种说法应该更为妥帖。26个县招募8000人,从数据推算,其中,乌伤壮士估计有三百到四百人。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。回不去的,又何止这三四百人。

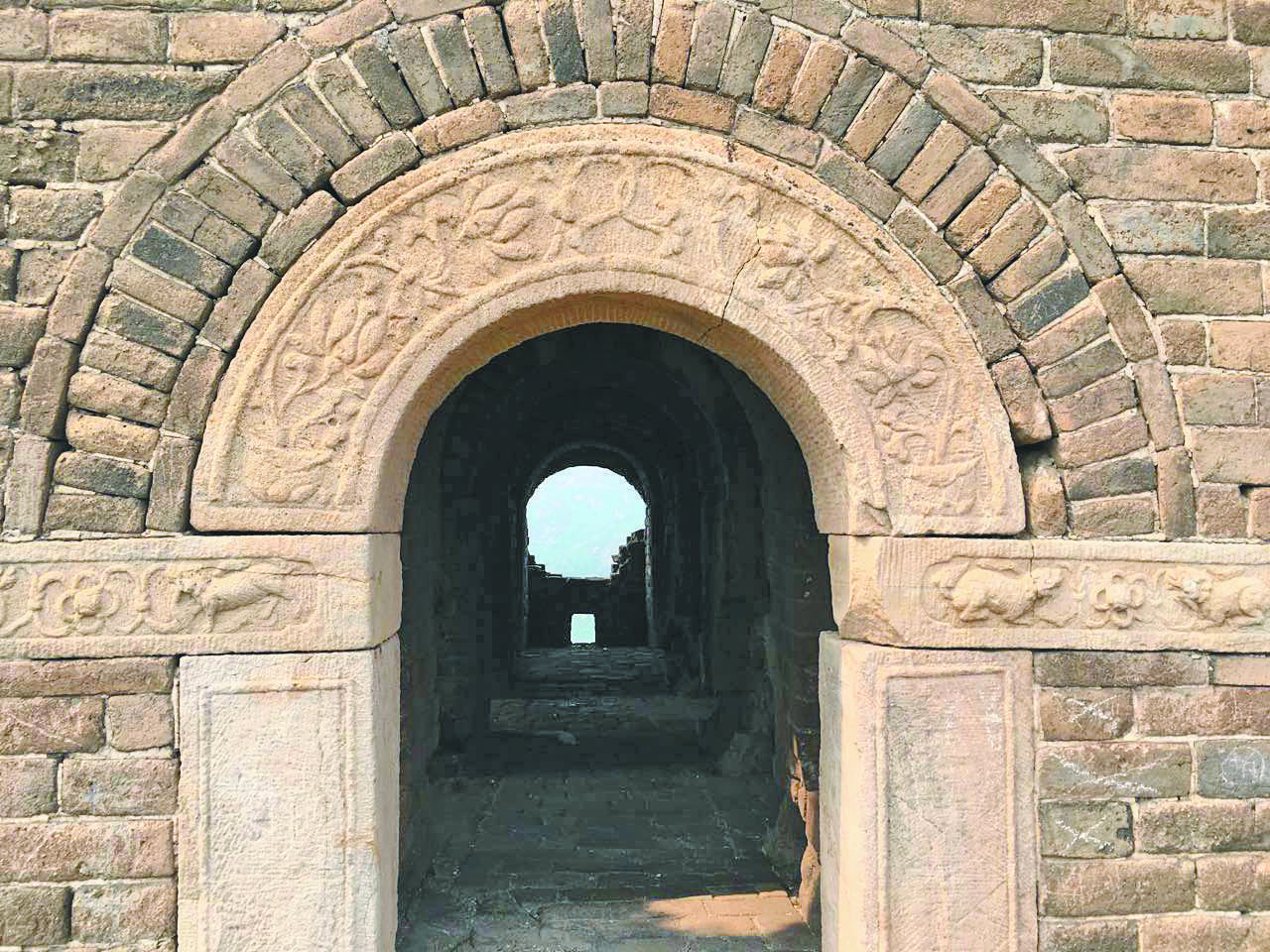

义乌兵北上修筑长城

“长城万里英雄事”。

如果说“孟姜女哭长城”更多的是一段凄美传说,那么义乌兵北上参与修筑长城,则是“有图有真相”。

450多年前的一个夏日清晨,3000名在抗倭战争中立下赫赫战功的义乌兵经长途跋涉来到蓟镇,集结完毕后便静静地等待戚继光检阅。忽然天空下起了瓢泼大雨,将操场上列队的义乌兵淋得睁不开眼。而成心想看这群南方兵笑话的北军士兵,则在城楼上嬉笑围观。大雨整整下了一上午,雨过天晴的午后骄阳似火,而自始至终,这群南兵都一直保持直立不动的姿势,到北方的第一天就让北军知道什么是军令如山,什么是军容严整。

随后,这3000名南兵被戚继光作为“兵样”与北兵一起编组,赶赴蓟镇边境修筑长城。在之后的数年之间,这些骁勇善战的义乌兵不仅令倭寇闻风丧胆,还用血肉之躯在世界建筑史上留下了一段奇迹,担起了“扛龙头”的重任。

位于山海关城南5公里处的万里长城之老龙头——入海石城,是以当时参将吴惟忠为首的义乌兵修筑的。在当时没有现代工程技术和重型机械的情况下,要在大海中修建石城,难度可想而知。经过实地勘察与施工设计人员反复磋商,这些北上戍边的义乌兵采用了前所未有的海中施工方案,创造性地修筑了这道海中高墙壁垒。

始建于北齐的九门口水上长城到了明代,义乌兵参与其大规模修建。这是万里长城唯一的一段水上长城,因横跨九江口河并筑有九座城门而得名。义乌兵打破既往长城遇水即断的规律,用打木桩、铺石块、燕尾铁绞扣接条石等独特聪慧之法,造就了世界文化遗产,成为后人观光旅游的风景名胜。

那么,当年被招募北上的义乌兵到底有多少人?

关于这个问题坊间流传着多种说法,其中“戚家军南征北战先后招募义乌兵3万多人”的观点被更多人认可。据相关资料记载,仅万历二十年至二十三年间,被征召的义乌兵就达一万两千多名,造成田地荒芜、百姓负担过重,当时的知县周士英冒险直接进京面圣:征兵之令,无岁不至,荷载之夫,无家不出。

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。在当年的义乌,竟然有3万多热血男儿应征抗倭戍边,这种保家卫国的气度和壮志,是何等的动人心魄;而远离故土的义乌兵跟随戚继光南征北战20多年,这种坚韧不拔、至忠至义的品性和精神,又是何等的震撼人心。

得还者仅“十之两三”

胡马依北风,越鸟巢南枝。

据史料记载,义乌兵南征北战,得还者仅“十之两三”。除血染沙场外,大部分戍守山海关一带长城,延绵数百公里。大多数义乌兵未能青史留名,但在那一带长城上的每座敌楼都许下了他们的“姓”,以一个家庭乃至一个家族为单位。

而今,在河北省秦皇岛市抚宁区的明长城脚下,有序地分布着数百座明清时代的古墓。这些坟茔背靠巍巍长城,紧邻坚固敌楼,面向东南。坟茔的“主人”,正是400多年前北上修建长城、守卫边疆的义乌兵和他们的后代。

据史料记载,为稳定军心,明朝廷对北上筑守长城的南军实行“徙民政策”,家属可以随同将士一起去守边。因此,不少义乌兵携妻带子到了北方,一家人住一座敌楼,一边驻守,一边在长城下开荒种地。王家楼、陈家楼、骆家楼……时间久了,每一座敌楼就以楼主的姓氏命名。

烽烟散尽,化剑为犁。后来,义乌兵后裔在这一带垦荒繁衍,其聚居之处散落成长城沿线大大小小的“义乌村”。时至今日,长城脚下究竟有多少个“义乌村”,并没有确切的统计。在之前的异地采访中获悉,据不完全统计,仅秦皇岛境内明长城沿线,就有158个自然村聚居着义乌兵后裔。

辽宁省绥中县永安堡乡有个曹家房子村,经考证,该处的曹姓是从义乌曹村衍发过去的。曹家房子村中最南端有一棵四百多年的老柏树,巍然挺立,义乌兵曾在此修建祖先庙,背山面水,朝向东南,因为那是义乌的方向。每逢清明时节,村民在此聚集,吃上坟肉,祭拜祖先。

一将功成万骨枯,大江东去,流不尽英雄血。戚继光是民族英雄,这些不曾留名的义乌铮铮铁骨更是民族英雄。又是一年清明将至,再走一遍大变样的西门,探一探坊间传说戚继光在此“练兵”的戚氏宗祠,看一看门口的魁星塘,遥寄哀思。

万古长夜,精神不朽。敢为人先、永不言败、自强不息,从古至今,义乌精神如蒲公英随风而生,从乌伤故土孕育滋养,穿越时空,洒在道道岁月年轮中,也落在古今义乌人心中。

全媒体记者 林晓燕 文/图