刘联顺

从县城沿音坑下淤继续往前,便来到了儒山村,“儒山”因何得名来不及细考,但听上去让人自然联想到关于“儒”字的一群雅词。临近年关,家家户户的门口或空地上停满了小车,具有农村特色的小洋楼布置一新,张灯结彩,喜迎春节。

驱车沿一条水泥村道往山坞里继续前行,路面不宽但较平整,弯弯曲曲,高低错落,曲径通幽。田畈变窄,山势渐高,林木葱茂,如入崇山峻岭。约莫行至一刻钟,一棵高大的枫香树立在村口坡道旁,“读经源”自然村便到了。停车坐爱,慕名而来,便迫不及待沿一条较宽的鹅卵石路行至枫香树前,树上的铭牌显示已经420岁高龄,仍坚毅挺拔、优雅从容,粗壮的曲枝像张开的双臂,迎接客人的到来。

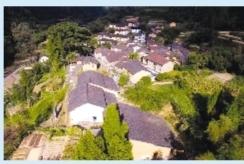

这个村庄是全县唯一没有现代洋房的传统村落,坐拥群山环抱,独享茂林修竹。依山而建逐坡向上,第一排是青瓦红墙土木结构的农居房,俗称“红土房”。这种建筑方式大约是上世纪五六十年代的产物,八十年代后期改为砖混结构,已成历史遗留。顺斜坡往上第二排,其中有两幢是用青石片砌成的墙体,青石凹凸不平,形状不一,但搭配有序,由人字型组合,层次分明,看去颇有艺术感。第二排与第三排之间较宽敞些的地方,便是村中心,一幢石砌房是原村委会所在地,门口墙上有一块醒目的木质牌子,上面赫然写着“中国传统村落”六个大字,下面的儒山村读经源村几个字略小点,是2019年由国家住建部颁发。读经源村原来是行政村,后来合并为儒山村。全村大约有四十户人家,四十多幢房子,除了几幢石砌房以外,均为红土房。当年建造时就地取材,把山上的黄泥巴渗水拌匀,倒入特制的夯土箱中用木锤锤实即可,待墙体干燥就有很好的粘性,坚固结实。有一种说法“只有千年的土墙,没有千年的砖墙”,说明土墙的坚固要优于其他。这种墙体比一般的混砖墙厚度增加一倍左右,而且保温效果好,冬暖夏凉。

红土墙历经五六十年的风雨侵浊,不但没褪色,反而由黄转橙,越来越艳丽,若从远处拍照,这些橙红色便是蓝天青山之间点缀的亮色。在村右侧,有幢己塌的房子,只剩不足一米的青砖残墙,看上去有年代感。村中所有房子顺着山势由低至高不规则排列,错错落落,鲜有几幢合排,多数一户一位、朝向不一。村中还有一棵820年的古樟,古樟四周用圆石砌成圆圈形,里面种了整齐的小草,树干多人合抱不住,树冠参天,为传统村落增添了美感,成了拍摄画面中的完美植景。

山与村落的和谐,自然淳朴。片片红墙像书画中的红章和闲印,在落款和补白处鲜艳醒目。具备江南特色的建筑,印着那个时代的记号,像这样保存完好,数量之多的村落已经少见。

由于保护的原因,整个村庄有半数以上已经外迁空置,只有一些老人还留居在此生活。走进农家和一位老伯聊了起来,他今年已经八十多了,子女很优秀,都在县城和省城定居,他自己身体还好,平时还干点农活。我问他,为什么不随子女住到城里?他说祖辈都住这里,习惯了这里的空气和山水,说话时眉宇眼神间洋溢着满满的幸福感。

出村,下山,回眸……红墙与青山互映的那种美,使我忽然再次想起“读经源"这个优雅古拙、禅意浓郁的村名。曾有人追溯其出处,古时确有高僧在此打坐咏经而成名,具体是何种经文无从考证。时过境迁,新时代已经崛起,那就从老伯满脸喜悦的幸福指数中,且称它为“致富经”“幸福经”。