在开化县政府2号办公楼后(原开化古代学宫遗址处),有两棵双人合抱的古柏树。古柏苍翠遒劲、老态峥嵘,直抵苍穹,古柏之下,清雍正元年(1723)刻制的《重建开化县学碑记》石碑,就静静地伫立在那里。

张蓓

县学碑记静静伫立

这块清雍正元年刻制的重建开化县学碑记石碑,高约2米,宽约1米,厚约0.8米。石碑上刻有清总督浙闽兵部尚书觉罗·满保撰写的碑文。根据碑文记载的内容,可知古代开化学宫刚刚经历了一场搬迁工程,从雍正元年九月落成至今日,古代学宫伫立于此已近300年了。

根据明代崇祯《开化县志》的记载,旧时,开化儒学学宫在古代开化县治西面五十步的卧佛山麓。宋政和年间,知县李光徙建于县城南面起凤门附近。元初,遭兵燹。至元二十一年,知县陈宜孙重建开化学宫。明成化二十一年,提学副使李士实以学宫基建隘陋为由,命通判李撝谦按市场价格购买学宫东面的一块地,约七丈五尺,用以扩建学宫。在当年的秋天,因知县蒋绩、县丞陶瓒,大力协助修建而筑高学宫前面之地一丈余,建造号房16间,中间建造馆堂3间,学宫辟而广之。嘉靖十八年,学宫罹遭洪水侵袭冲塌,后逐渐废该旧学宫遗址为民居,学宫亦迁至县东南百步巷弄,坐戌向辰,中为文庙,翼以两庑,又为棂星门,庙右为明伦堂及斋舍、名宦乡贤等祠。明万历三十三年,邑侯苏珵迁于望极门外钟山之麓。此即为开化县学(学宫)之前身。

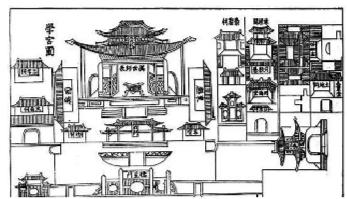

又据清代光绪《开化县志》记载,康熙六十年,因开化学宫屡修屡圮,众人久议后决定复迁学宫于县城内起凤门旧址。此次迁建复修学宫的事项由贡生詹锡武之父奎元负责。不久詹父逝去,遂由詹锡武请捐资重建庙学。雍正元年葵卯四月二十八日,择吉日架梁。学宫落成,中为孔庙大成殿,前为月台,台左、右为东、西两庑,又前为戟门。左为名宦祠,右为乡贤祠。又前为泮池,池前为棂星门,殿之左为启圣祠,祠前为朝堂,左为明伦堂,后为尊经阁。迤东为龙门,上为文昌阁,阁左为东斋署,署左为土地祠,殿右为文昌祠,祠后为忠孝祠。于当年九月告竣,总制觉罗·满保有记并立石碑刻之。这就是今天人们可以看见的,在开化县政府大院2号办公楼后面依然静静伫立着的《重建开化县学碑记》石碑。

开化县文保所所长陆苏军介绍说,这块石碑和旁边的两棵古柏树,都是清雍正元年(1723)开化孔庙大成殿落成时刻制和栽种的,距今已有300余年的历史。现如今孔庙大成殿以及古代学宫早已圮废,但古柏却依然完好。石碑曾在文革期间不知去向,1989年,开化县委县政府兴建办公大楼挖地基时,从土石方里挖出了这块石碑,并把它重新立于两棵古柏树下。为了保护石碑和古柏,施工单位在建造办公楼时曾七易设计方案初稿,一再缩小办公楼建筑面积,而专门为石碑和古柏的保护预留了空间。

一脉书香温婉永流传

由这一块石碑所牵引的,是山城开邑那一脉绵长流传了千年的书香。荜路蓝缕,它从远古发端而来,脉脉流淌向远去,这块石碑见证了小城的县学(学宫)千余年来的发展变化和一路走来的风雨沧桑。

从学宫的兴盛,亦可窥古代开化读书的风气之盛。根据《衢州府志》记载,在宋代,开化县的科举人数位列衢州市第一名,到了明清时期,仍然排名第二位。即使是在元代,有科举考试的年份仅仅只有五六十年时间,但开化县也依然出了十个进士。在北宋一百六十年的时间里,开化县出了五十六名进士,包括一位状元和一名榜眼。到了南宋,更是出了像张道洽、余玠、江参这样的名士先贤。及至明代,开化有进士四十八人。而自北宋建县以来,开化县一共出了二百一十三名进士,他们当中的很多人,就是从古代开化的学宫,迈出科考仕途的第一步的。

曾经位于万山险峻之中的开邑,曾经被称之为荒蛮之地的开化,正是因为有了学宫的兴盛,这里的儒风所向,甚至连在山间放牛的牧童,都晓得会去嘲笑一个不愿意读书的人。

据开化县民国三十八年《开化县志稿》记载,清道光二年壬午,开化合邑绅士再次商议建造学宫西斋学署,由于地基不够敷出,开邑庠生程树楷、程光益捐出自家地基一片,西斋学署建成直西至东十九弓五分阔;西横,南至北一弓;东横,南至北二弓。之后他们又捐出北墙外向东直出的多余地一片,西斋学署建齐后,学宫得以告竣。

清光绪五年己卯,教谕蒋照、训导朱镜仁暨合四乡绅士商议集资分修学宫东斋学署,由西乡绅董杜逢源、程凤昌、徐炳瑢等承修学宫大成殿东西两庑。由东南乡绅董魏清荣、陈雨时、江东翰、徐玉森等承修东斋学署,工程事项历经二载,终告竣工。开邑庠生郭晓春会同胞弟又捐助学宫基地实税五分三丝八忽,用以扩充西斋学署。

到了清末民国初年,开化县学(学宫)的体制和校名更迭变化更加频繁。1906年,由开邑原来建在钟峰书院旧址上的清代开化学宫改建为“官立钟峰高等小学堂”。1920年,“官立钟峰高等小学堂”扩建。开化知事和劝学所所长姚玉珩、所员詹嘉宾,校长詹咸熙,开化士绅叶谓清等,募捐价购邑内詹姓房屋,及附近各姓余地用以补益之。建造教室六楹,教员宿舍六楹,门房三楹,余屋六楹。又改修学生寝室、膳堂楼屋十楹,厨屋三楹,余屋八楹,体操场一方。1932年,改称“官立钟峰高等小学堂”为“开化县立第一高等中心小学”。

1945年,扩建后的“开化县立第一高等中心小学”又更名为“开化县立简易师范学校附属小学”。民国政府县长汪振国呈准拨积谷价款93万元,并在“官立钟峰高等小学堂”的原址上,再建造教室8间。

1948年春,奉令将“开化县立简易师范学校附属小学”并入县立初中简师班,称“开化县立简易师范学校附设初中班”,并增添了图书资料、实验仪器和部分生物标本、体育器材。直至新中国成立,“开化县立简易师范学校”停办,“简师附设初中班”,亦不复存在。

1950年,开化县城解放后,改制旧县学为“开化县立城关区中心小学”。到1978年,被确定为金华地区和开化县的重点小学。1980年,又改称为“城关镇南门小学”。1987年,改称为“开化县实验小学”,真正成为了开化县小学教育科研之地和教改实验基地。2001年,“开化县实验小学”迎来新校址,迁至——城关镇江东北路88号,成为了今天的“浙江省百年名校一百强”之一。

清晨,当山城开化从雾霭中渐渐醒来,天真烂漫的孩子们背着书包,涌向青山绿水环绕的美丽新校园,在幽静的校园里明净的窗户下,琅琅读书;当二十一世纪现代文明的曙光依旧照亮校园里那尊双手作揖行礼、温和地微笑了2573年的孔子雕像时,开化那一脉千余年的书香,仍然在绿水青山间温婉地流淌。