◎杜宏元

杜如望先生(1914年-1998年)是我的爷爷,是一位优秀的人民教师。在那个时代,十里八村认识他的人都叫他杜老师,只有村里和他年纪相仿的人亲切地叫他为“老闵”。

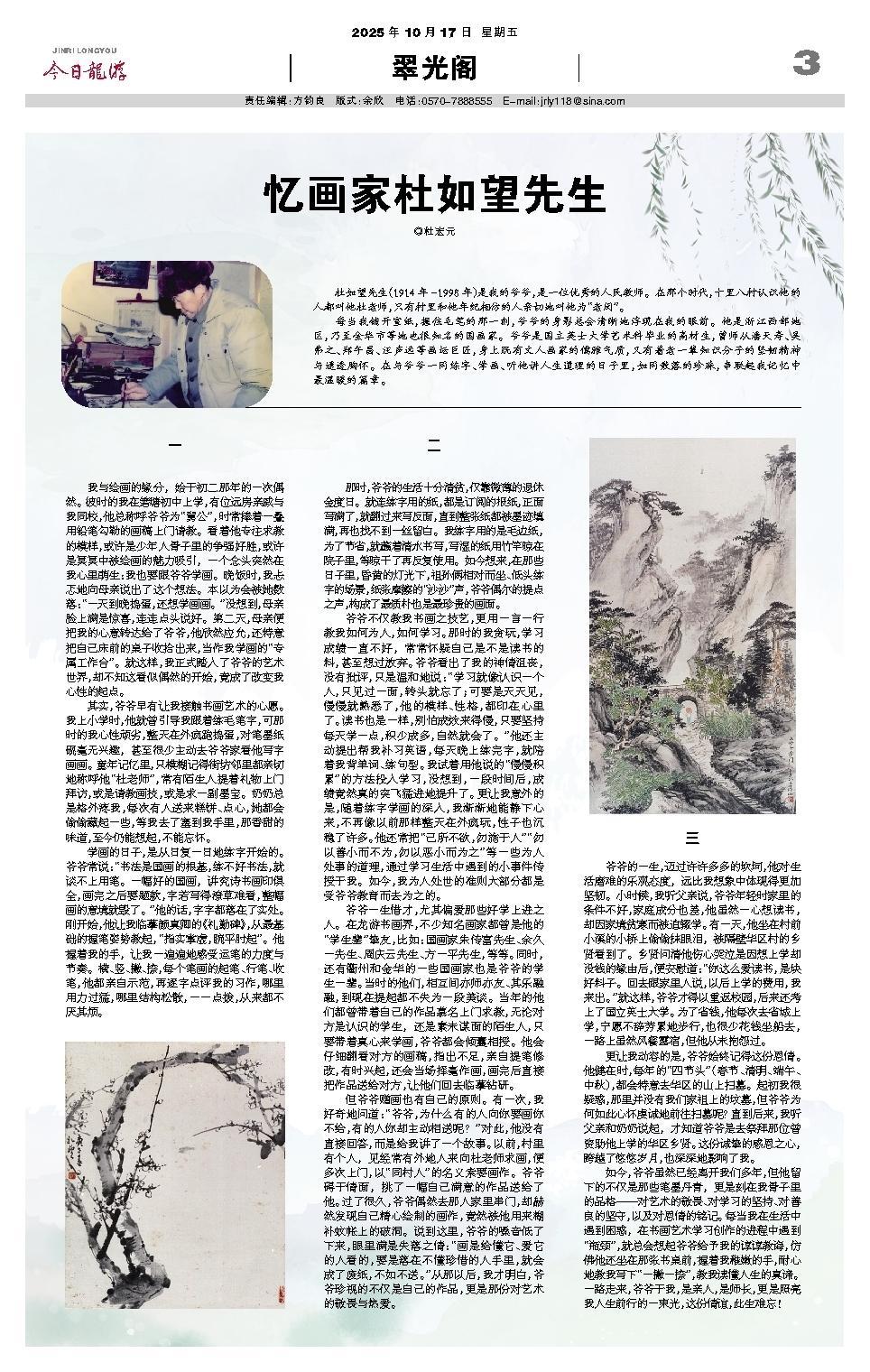

每当我铺开宣纸,握住毛笔的那一刻,爷爷的身影总会清晰地浮现在我的眼前。他是浙江西部地区,乃至金华市等地也很知名的国画家。爷爷是国立英士大学艺术科毕业的高材生,曾师从潘天寿、吴弗之、郑午昌、汪声远等画坛巨匠,身上既有文人画家的儒雅气质,又有着老一辈知识分子的坚韧精神与通透胸怀。在与爷爷一同练字、学画、听他讲人生道理的日子里,如同散落的珍珠,串联起我记忆中最温暖的篇章。

一

我与绘画的缘分,始于初二那年的一次偶然。彼时的我在箬塘初中上学,有位远房亲戚与我同校,他总称呼爷爷为“舅公”,时常捧着一叠用铅笔勾勒的画稿上门请教。看着他专注求教的模样,或许是少年人骨子里的争强好胜,或许是冥冥中被绘画的魅力吸引,一个念头突然在我心里萌生:我也要跟爷爷学画。晚饭时,我忐忑地向母亲说出了这个想法。本以为会被她数落:“一天到晚捣蛋,还想学画画。”没想到,母亲脸上满是惊喜,连连点头说好。第二天,母亲便把我的心意转达给了爷爷,他欣然应允,还特意把自己床前的桌子收拾出来,当作我学画的“专属工作台”。就这样,我正式踏入了爷爷的艺术世界,却不知这看似偶然的开始,竟成了改变我心性的起点。

其实,爷爷早有让我接触书画艺术的心愿。我上小学时,他就曾引导我跟着练毛笔字,可那时的我心性顽劣,整天在外疯跑捣蛋,对笔墨纸砚毫无兴趣,甚至很少主动去爷爷家看他写字画画。童年记忆里,只模糊记得街坊邻里都亲切地称呼他“杜老师”,常有陌生人提着礼物上门拜访,或是请教画技,或是求一副墨宝。奶奶总是格外疼我,每次有人送来糕饼、点心,她都会偷偷藏起一些,等我去了塞到我手里,那香甜的味道,至今仍能想起,不能忘怀。

学画的日子,是从日复一日地练字开始的。爷爷常说:“书法是国画的根基,练不好书法,就谈不上用笔。一幅好的国画,讲究诗书画印俱全,画完之后要题款,字若写得潦草难看,整幅画的意境就毁了。”他的话,字字都落在了实处。刚开始,他让我临摹颜真卿的《礼勤碑》,从最基础的握笔姿势教起,“指实掌虚,腕平肘起”。他握着我的手,让我一遍遍地感受运笔的力度与节奏。横、竖、撇、捺,每个笔画的起笔、行笔、收笔,他都亲自示范,再逐字点评我的习作,哪里用力过猛,哪里结构松散,一一点拨,从来都不厌其烦。

二

那时,爷爷的生活十分清贫,仅靠微薄的退休金度日。就连练字用的纸,都是订阅的报纸,正面写满了,就翻过来写反面,直到整张纸都被墨迹填满,再也找不到一丝留白。我练字用的是毛边纸,为了节省,就蘸着清水书写,写湿的纸用竹竿晾在院子里,等晾干了再反复使用。如今想来,在那些日子里,昏黄的灯光下,祖孙俩相对而坐、低头练字的场景,纸张摩擦的“沙沙”声,爷爷偶尔的提点之声,构成了最质朴也是最珍贵的画面。

爷爷不仅教我书画之技艺,更用一言一行教我如何为人,如何学习。那时的我贪玩,学习成绩一直不好,常常怀疑自己是不是读书的料,甚至想过放弃。爷爷看出了我的神情沮丧,没有批评,只是温和地说:“学习就像认识一个人,只见过一面,转头就忘了;可要是天天见,慢慢就熟悉了,他的模样、性格,都印在心里了。读书也是一样,别怕成效来得慢,只要坚持每天学一点,积少成多,自然就会了。”他还主动提出帮我补习英语,每天晚上练完字,就陪着我背单词、练句型。我试着用他说的“慢慢积累”的方法投入学习,没想到,一段时间后,成绩竟然真的突飞猛进地提升了。更让我意外的是,随着练字学画的深入,我渐渐地能静下心来,不再像以前那样整天在外疯玩,性子也沉稳了许多。他还常把“己所不欲,勿施于人”“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”等一些为人处事的道理,通过学习生活中遇到的小事件传授于我。如今,我为人处世的准则大部分都是受爷爷教育而去为之的。

爷爷一生惜才,尤其偏爱那些好学上进之人。在龙游书画界,不少知名画家都曾是他的“学生辈”挚友,比如:国画家朱传富先生、余久一先生、周庆云先生、方一平先生,等等。同时,还有衢州和金华的一些国画家也是爷爷的学生一辈。当时的他们,相互间亦师亦友、其乐融融,到现在提起都不失为一段美谈。当年的他们都曾带着自己的作品慕名上门求教,无论对方是认识的学生,还是素未谋面的陌生人,只要带着真心来学画,爷爷都会倾囊相授。他会仔细翻看对方的画稿,指出不足,亲自提笔修改,有时兴起,还会当场挥毫作画,画完后直接把作品送给对方,让他们回去临摹钻研。

但爷爷赠画也有自己的原则。有一次,我好奇地问道:“爷爷,为什么有的人向你要画你不给,有的人你却主动相送呢?”对此,他没有直接回答,而是给我讲了一个故事。以前,村里有个人,见经常有外地人来向杜老师求画,便多次上门,以“同村人”的名义索要画作。爷爷碍于情面,挑了一幅自己满意的作品送给了他。过了很久,爷爷偶然去那人家里串门,却赫然发现自己精心绘制的画作,竟然被他用来糊补蚊帐上的破洞。说到这里,爷爷的嗓音低了下来,眼里满是失落之情:“画是给懂它、爱它的人看的,要是落在不懂珍惜的人手里,就会成了废纸,不如不送。”从那以后,我才明白,爷爷珍视的不仅是自己的作品,更是那份对艺术的敬畏与热爱。

三

爷爷的一生,迈过许许多多的坎坷,他对生活磨难的乐观态度,远比我想象中体现得更加坚韧。小时候,我听父亲说,爷爷年轻时家里的条件不好,家庭成分也差,他虽然一心想读书,却因家境贫寒而被迫辍学。有一天,他坐在村前小溪的小桥上偷偷抹眼泪,被隔壁华区村的乡贤看到了。乡贤问清他伤心哭泣是因想上学却没钱的缘由后,便安慰道:“你这么爱读书,是块好料子。回去跟家里人说,以后上学的费用,我来出。”就这样,爷爷才得以重返校园,后来还考上了国立英士大学。为了省钱,他每次去省城上学,宁愿不辞劳累地步行,也很少花钱坐船去,一路上虽然风餐露宿,但他从未抱怨过。

更让我动容的是,爷爷始终记得这份恩情。他健在时,每年的“四节头”(春节、清明、端午、中秋),都会特意去华区的山上扫墓。起初我很疑惑,那里并没有我们家祖上的坟墓,但爷爷为何如此心怀虔诚地前往扫墓呢?直到后来,我听父亲和奶奶说起,才知道爷爷是去祭拜那位曾资助他上学的华区乡贤。这份诚挚的感恩之心,跨越了悠悠岁月,也深深地影响了我。

如今,爷爷虽然已经离开我们多年,但他留下的不仅是那些笔墨丹青,更是刻在我骨子里的品格——对艺术的敬畏、对学习的坚持、对善良的坚守,以及对恩情的铭记。每当我在生活中遇到困惑,在书画艺术学习创作的进程中遇到“瓶颈”,就总会想起爷爷给予我的谆谆教诲,仿佛他还坐在那张书桌前,握着我稚嫩的手,耐心地教我写下“一撇一捺”,教我读懂人生的真谛。

一路走来,爷爷于我,是亲人,是师长,更是照亮我人生前行的一束光,这份情谊,此生难忘!