暮色四合,我们在镇海口海防历史纪念馆讲解员李老师的带领下,步出纪念馆,前往不远处的镇海口海防遗址安远炮台参观。

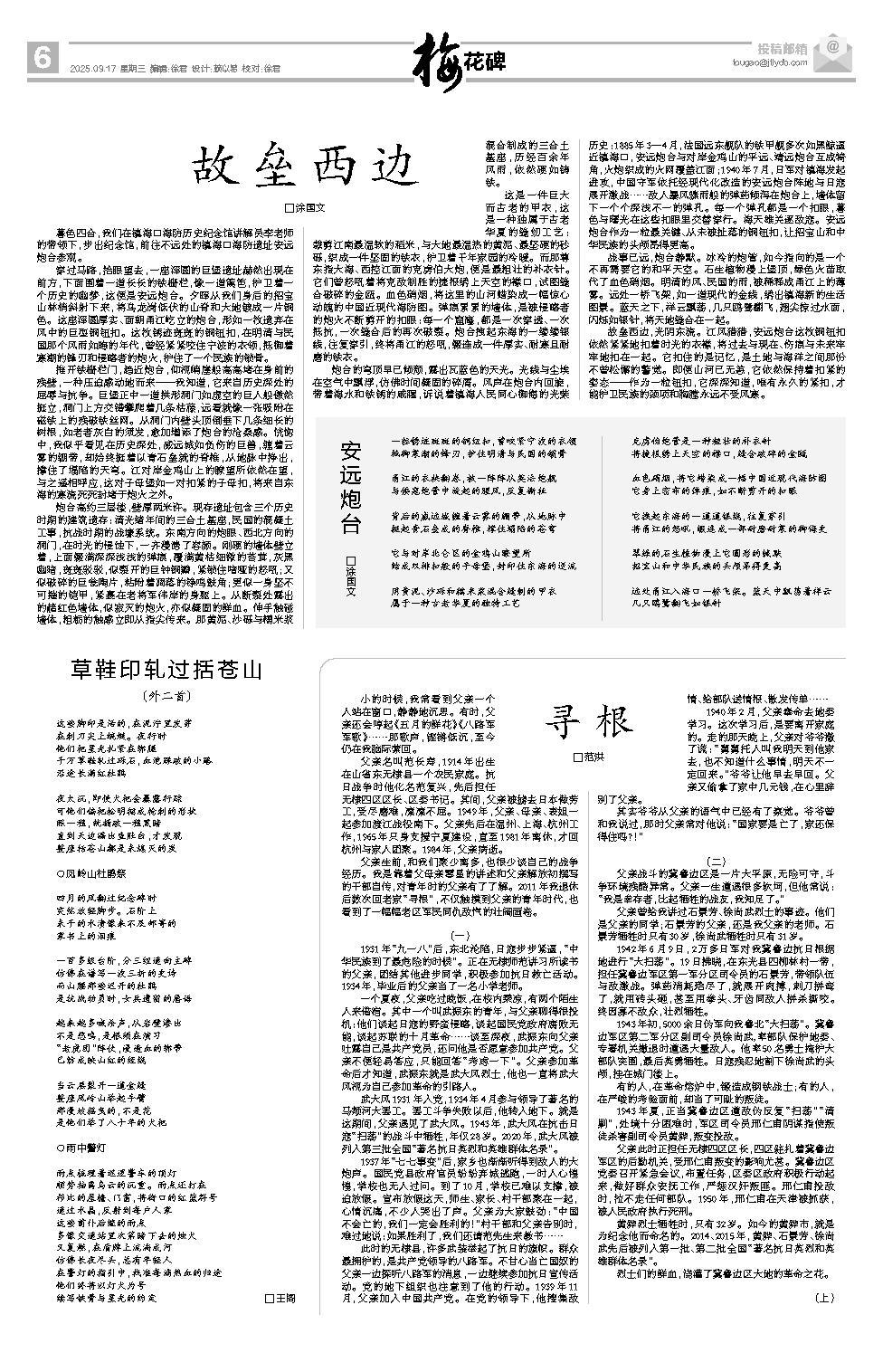

穿过马路,抬眼望去,一座浑圆的巨堡遗址赫然出现在前方,下面围着一道长长的铁栅栏,像一道篱笆,护卫着一个历史的幽梦,这便是安远炮台。夕晖从我们身后的招宝山林梢斜射下来,将乌龙岗低伏的山脊和大地镀成一片铜色。这座浑圆厚实、面朝甬江屹立的炮台,形如一枚遗弃在风中的巨型铜钮扣。这枚锈迹斑斑的铜钮扣,在明清与民国那个风雨如晦的年代,曾经紧紧咬住宁波的衣领,抵御着寒潮的锋刃和侵略者的炮火,护住了一个民族的锁骨。

推开铁栅栏门,趋近炮台,仰视峭崖般高高堵在身前的残壁,一种压迫感动地而来——我知道,它来自历史深处的屈辱与抗争。巨堡正中一道拱形洞门如虚空的巨人般傲然挺立,洞门上方交错攀爬着几条枯藤,远看就像一张吸附在磁铁上的残破铁丝网。从洞门内壁头顶倒垂下几条细长的树根,如老者灰白的须发,愈加增添了炮台的沧桑感。恍惚中,我似乎看见在历史深处,威远城如负伤的巨兽,缠着云雾的绷带,却始终挺着以青石垒就的脊椎,从地脉中挣出,撑住了塌陷的天穹。江对岸金鸡山上的瞭望所依然在望,与之遥相呼应,这对子母堡如一对扣紧的子母扣,将来自东海的寒流死死封堵于炮火之外。

炮台高约三层楼,壁厚两米许。现存遗址包含三个历史时期的建筑遗存:清光绪年间的三合土基座,民国的混凝土工事,抗战时期的战壕系统。东南方向的炮眼、西北方向的洞门,在时光的侵蚀下,一齐漫漶了容颜。刚硬的墙体壁立着,上面缀满深深浅浅的弹痕,覆满黄枯细微的苔茸,灰黑幽暗,斑斑驳驳,似裂开的巨钟铜瓣,紧锁住喑哑的怒吼;又似破碎的巨瓮陶片,粘附着凋落的铮鸣鼓角;更似一身坚不可摧的铠甲,紧裹在老将军伟岸的身躯上。从断裂处露出的赭红色墙体,似寂灭的炮火,亦似凝固的鲜血。伸手触碰墙体,粗粝的触感立即从指尖传来。那黄泥、沙砾与糯米浆混合制成的三合土基座,历经百余年风雨,依然硬如铸铁。

这是一件巨大而古老的甲衣,这是一种独属于古老华夏的缝纫工艺:裁剪江南最温软的稻米,与大地最温热的黄泥、最坚硬的砂砾,织成一件坚固的铁衣,护卫着千年家园的冷暖。而那尊东指大海、西控江面的克虏伯大炮,便是最粗壮的补衣针。它们曾怒吼着将克敌制胜的捷报绣上天空的襟口,试图缝合破碎的金瓯。血色硝烟,将这里的山河蜡染成一幅惊心动魄的中国近现代海防图。弹痕累累的墙体,是被侵略者的炮火不断剪开的扣眼:每一个窟窿,都是一次穿透、一次抵抗,一次缝合后的再次破裂。炮台拽起东海的一缕缕银线,往复穿引,终将甬江的怒吼,缀连成一件厚实、耐寒且耐磨的铁衣。

炮台的穹顶早已倾颓,露出瓦蓝色的天光。光线与尘埃在空气中飘浮,仿佛时间凝固的碎屑。风声在炮台内回旋,带着海水和铁锈的咸腥,诉说着镇海人民同心御侮的光荣历史:1885年3—4月,法国远东舰队的铁甲舰多次如黑鲸逼近镇海口,安远炮台与对岸金鸡山的平远、靖远炮台互成犄角,火炮织成的火网覆盖江面;1940年7月,日军对镇海发起进攻,中国守军依托经现代化改造的安远炮台阵地与日寇展开激战……敌人暴风骤雨般的弹药倾泻在炮台上,墙体留下一个个深浅不一的弹孔。每一个弹孔都是一个扣眼,暮色与曙光在这些扣眼里交替穿行。海天雄关逐敌寇。安远炮台作为一粒最关键、从未被扯落的铜钮扣,让招宝山和中华民族的头颅昂得更高。

战事已远,炮台静默。冰冷的炮管,如今指向的是一个不再需要它的和平天空。石生植物漫上堡顶,绿色火苗取代了血色硝烟。明清的风、民国的雨,被稀释成甬江上的薄雾。远处一桥飞架,如一道现代的金线,绣出镇海新的生活图景。蓝天之下,祥云飘荡,几只鸥鹭翻飞,翅尖掠过水面,闪烁如银针,将天地缝合在一起。

故垒西边,光阴东流。江风猎猎,安远炮台这枚铜钮扣依然紧紧地扣着时光的衣襟,将过去与现在、伤痕与未来牢牢地扣在一起。它扣住的是记忆,是土地与海洋之间那份不曾松懈的警觉。即便山河已无恙,它依然保持着扣紧的姿态——作为一粒钮扣,它深深知道,唯有永久的紧扣,才能护卫民族的颈项和胸膛永远不受风寒。

□涂国文