“世界上最先进的地籍管理制度”的宝贵遗存

兰溪鱼鳞册 一部活档案

抢救保护珍贵的地籍档案

民国三十一年(1942),侵华日军四路出兵,进攻兰溪城,县政府人员匆忙撤离。在这生死攸关的时刻,官员首先想到的是将重要档案转移,以免落入日军手中。全县820册鱼鳞图册档案先后被转移到兰溪县甘溪乡的东坞村、张坞村(原名“章坞”),两地都是山区,较为隐蔽,有利于重要档案的保护。

兰溪县城沦陷后,为安全起见,当时的县田粮处(全名“田赋粮食管理处”)又将其转移至丽水市景宁县。但兰溪县距离景宁县路途遥远,且山路崎岖,交通遭到破坏,只能使用人力肩挑的方式。后来,又派人从景宁县将鱼鳞图册运回兰溪甘溪乡张坞村。

民国三十三年(1944)一月四日,兰溪县田粮处责令甘溪乡长,秘密将鱼鳞图册运至东坞。后来又雇夫挑担,转移至三峰乡上金地方。直到民国三十四年(1945)八月三十一日,日军投降,兰溪光复,辗转多地的鱼鳞图册最终被安全运回兰溪县城。历时三年,辗转多地,正是各级地方政府与兰溪乡亲们的精心呵护,才使得这批珍贵的兰溪鱼鳞图册保存下来。

这批鱼鳞图册,主要编造于清末同治时期。晚清之际,国运已现颓势,兰溪又遭太平天国之战,民生凋敝,而能完成全县土地清查并鱼鳞图册的编造,可以说是中国地籍编造史上的一个奇迹。

鱼鳞图册编造工作十分繁重,在职或继任者稍有懈怠,就有可能使原来的工作付诸流水。从同治五年至同治十一年,在兰溪任职的县令依次为许维崧(代理)、陶鸿勋、吴世荣、姚徽典、赵笃恩(代理)、吴绍正,虽县令更换频繁,但无论是正式县令,抑或是代理县令,他们都在全力支持前任未完成的清赋工作,“职其事者,心力俱竭”(光绪《兰溪县志·清赋纪略》),从而保持了政策的连续性和稳定性。这种精神尤值得今天的执政者借鉴。当然,清末兰溪鱼鳞图册的编造成功,也是植根于有着数百年鱼鳞图册编造历史的这片土壤,离不开全县百姓的支持。

古代最先进的地籍管理制度

鱼鳞图册,又称“鱼鳞册”“鳞册”等,是南宋以来官府为确认地权和征收赋税而攒造的土地簿册,内载字号、四至、亩分、等级、坐落土名、地块简图以及业主、居住地等信息,因所绘地块图形排列状若鱼鳞而得名。鱼鳞图册自南宋在婺州(今金华市)创制以来,一直沿用到民国时期,前后共700余年。明清时期,鱼鳞图册一度成为一项基本的国家制度,影响深远。

鱼鳞图册制度代表了当时地籍管理的最高水平,其对土地管理的精细程度远超同时期的西方世界,是中华民族智慧的结晶,也是人类历史上的一个创举。美籍华人著名史学家何炳棣说:“在第十四世纪末年,这无疑是世界上最先进的制度。”经济史专家赵冈则认为:“我认为明清时代的鱼鳞图册是人类历史上(在计算机时代来临以前)政府地籍管理最周详细致的档案记录,中国以外任何国家遂都找不到类似的史料。”

世界上保存的最完整、最系统的地籍档案

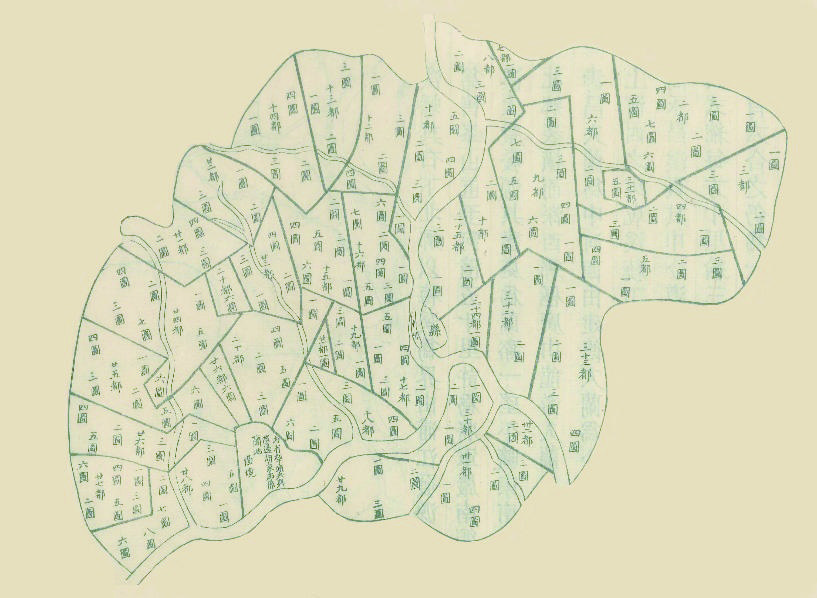

古兰溪县,地处浙江中西部,与同属金华府的东阳、义乌、武义、永康、浦江、金华、汤溪等七县,并称“八婺”。境内衢江、金华江、兰江交汇,自古有“三江之汇”“七省通衢”之称,是通往皖、赣、闽、苏的重要门户。依托得天独厚的地理环境及发达的水系交通,兰溪自南宋至民国一直是富庶之地,成为鱼鳞图册攒造的首创地与样板地。

据史料记载,兰溪历史上至少有过六次鱼鳞图册的攒造记录,即南宋绍兴初年、元至正十四年、明洪武十九年、万历八年、清康熙朝、清同治四年至十一年,皆有造鱼鳞图册记录。兰溪鱼鳞图册攒造史可谓整个中国鱼鳞图册攒造史的缩影。

至今兰溪仍有明万历、清康熙、清同治鱼鳞图册实物遗存。其中,大宗的鱼鳞图册是现兰溪市档案馆所藏清同治兰溪鱼鳞图册(746册),缺佚不到十一分之,是迄今国内外发现的以县为单位最完整、最系统的鱼鳞图册档案。而册中所载各类信息,实际上蕴含了土地产权制度、灌溉水利、租佃关系、土地交易、赋役征收、环境变迁、宗教信仰、民间会社甚至民俗等诸多内容,堪称了解基层社会的百科全书。

清同治兰溪鱼鳞图册是一部活的档案

同治兰溪鱼鳞图册编造之时,正值中华民族数千年未有之大变局,编造完成后又经历辛亥革命、军阀割据、抗日战争、土改运动,时局动荡不定,政权更迭频繁,然而却幸运地保存下来,这无疑是一个奇迹。

当然,兰溪鱼鳞图册能够被保存下来,是因为其具有重要的价值。自编造完成后一直被使用,是一部活的档案。我们研究册中的印章、贴条、批注等信息,发现其自同治编造完成后,历经光绪、宣统、民国、建国初各时期,一直在使用,年份几乎未曾间断,包括仅用了83天的洪宪年号。正因为此,民国兰溪实验县在清查地粮时,可以充分利用这批鱼鳞图册资料,进行核对、复丈、补编,在很短时间内就完成了坵地归户册编造的任务,兰溪从而再次成为民国清查地粮的典范。中华人民共和国建国初期,兰溪鱼鳞图册仍作为征收农业税的重要依据,直至颁发了土地所有权证,鱼鳞图册才被取代。

让“沉睡”的鱼鳞图册活起来

今天,兰溪鱼鳞图册虽不再作为土地征收的依据而发挥作用,然而它见证了清末至建国初近百年兰溪整个地区的土地变更、宗族分布、环境变迁,是兰溪乃至中国文明史上的瑰宝,具有极高的文物价值和学术价值。

浙江师范大学鱼鳞图册研究团队多年来致力于兰溪鱼鳞图册的整理与研究,目前,胡铁球、李义敏、张涌泉主编的大型档案文献丛书《兰溪鱼鳞图册合集》(全250册),已由浙江大学出版社正式出版。全书以兰溪市档案馆藏清同治兰溪鱼鳞图册(746册)为主体,又广泛搜集散落在其他公私机构及个人手中的兰溪鱼鳞图册,原书总计752册,20余万页,历时近九年,精心整理编纂,汇编成250巨册。这是世界上第一次系统出版的以县为单位的完整的鱼鳞图册,使大量未经刊行、深藏闺中的珍稀文献得以公之于世,从根本上改变了鱼鳞图册出版不足、利用困难、缺乏深度整理的现状,满足了海内外学者研究的需要。

同治鱼鳞图册还具有重要的现实价值。古代地方志只是粗略勾勒县城面貌,口述史历经数人口传,多已失真。史料的缺失,致使我们很难准确、细致地还原古代某个县城的全貌。现今虽然有各种版本的县城复原图,但多少都有缺憾,绘制也并不详细。因此,当下各地耗资巨大的古城重建工程,大多是基于现代人的想象,并无可靠的依据,也就很难经得起考证,这是一种遗憾,也是一种无奈。兰溪鱼鳞图册为破解这个难题提供了一把钥匙。清末兰溪城区共十坊,现存兰溪鱼鳞图册第1至10册,正是对这十坊土地的记载。这10册鱼鳞图册载有三千余号土地,保存了整个县城的田土数据,从中可知县城的山川、河流、街巷、宗祠、寺庙等地理分布。如兰溪市遗存的很多古建筑、古地名,诸如古城墙、城隍庙、东岳庙、白露寺、药皇庙等,都能在兰溪鱼鳞图册中找到准确的记载。而那些已消失的历史古迹,如古县衙、学宫、云山试院等等,也可以通过鱼鳞图册的详细记载,准确还原其具体的位置和面积。这是复原清末兰溪县城全貌最准确可考的史料。

当然,还原整个城区的面貌,需要将散落在地籍册中的一块块细图,利用现代技术进行科学系统的拼合,这涉及到地名的考证、四至的确定、比例的大小、现实的坐落等等,需要融合历史学、地理学、文献学、文字学等多学科的知识,是一项学术含金量很高的大工程。我们已初步将依次相连的3000多号土地全部拼合,形成清末兰溪城区鱼鳞总图,无疑是最详细、最准确的古县城图。兰溪的旧城复建若能以此作为蓝本,进而开展古城重建工作,则是有理有据,经得起历史的考证。

正如习近平总书记所提倡“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,“推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力”。在今天的旧城复建、古村落的保护与开发中,鱼鳞图册档案可以发挥不可替代的作用,我们应当充分开发这个宝藏,激活其独有的价值。

(李义敏 浙江师范大学教授)