木寸成林 寸心如丹

——悼念“中国好人”姚宝熙

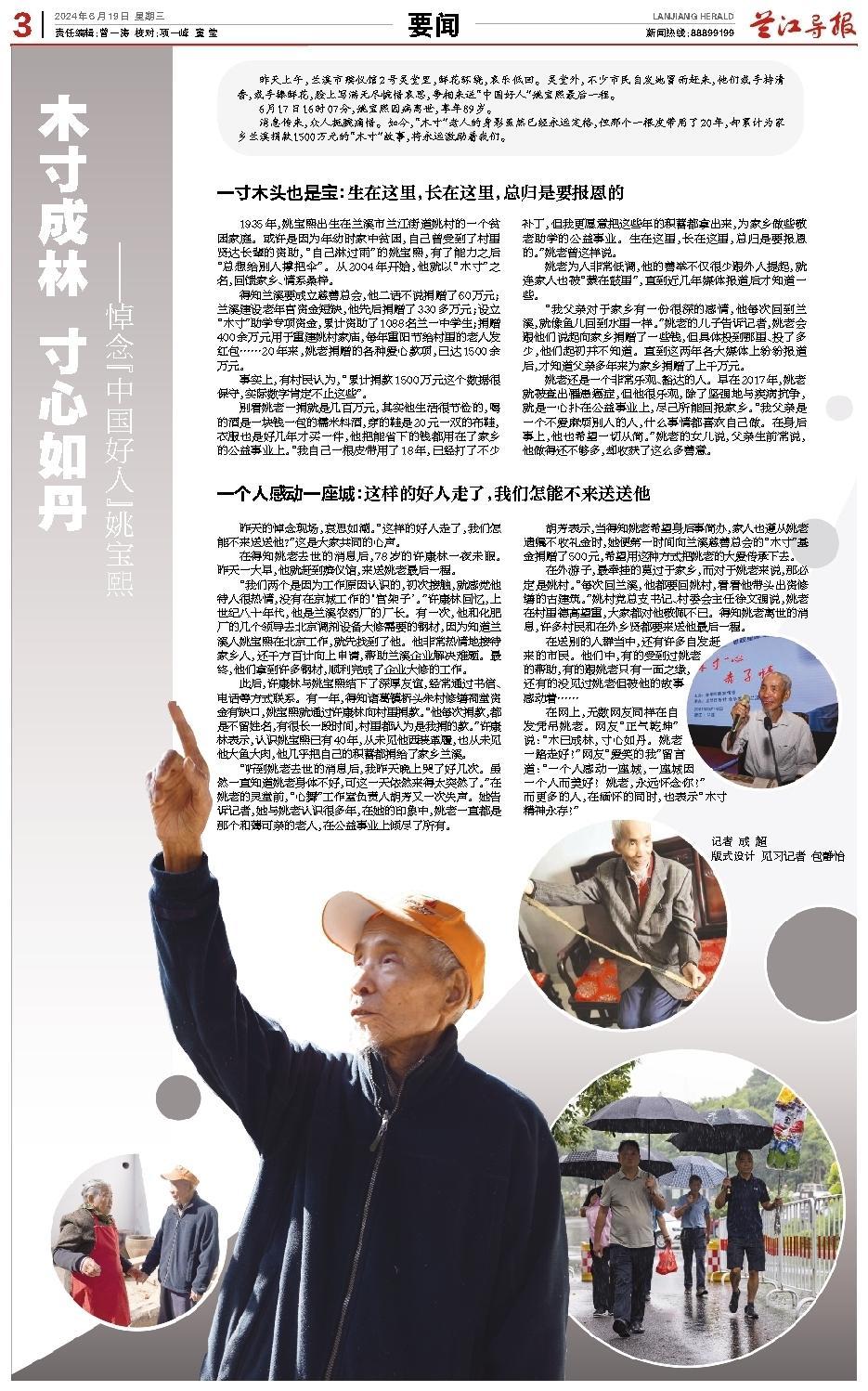

昨天上午,兰溪市殡仪馆2号灵堂里,鲜花环绕,哀乐低回。灵堂外,不少市民自发地冒雨赶来,他们或手持清香,或手捧鲜花,脸上写满无尽惋惜哀思,争相来送“中国好人”姚宝熙最后一程。

6月17日16时07分,姚宝熙因病离世,享年89岁。

消息传来,众人扼腕痛惜。如今,“木寸”老人的身影虽然已经永远定格,但那个一根皮带用了20年,却累计为家乡兰溪捐款1500万元的“木寸”故事,将永远激励着我们。

一寸木头也是宝:生在这里,长在这里,总归是要报恩的

1935年,姚宝熙出生在兰溪市兰江街道姚村的一个贫困家庭。或许是因为年幼时家中贫困,自己曾受到了村里贤达长辈的资助,“自己淋过雨”的姚宝熙,有了能力之后“总想给别人撑把伞”。从2004年开始,他就以“木寸”之名,回馈家乡、情系桑梓。

得知兰溪要成立慈善总会,他二话不说捐赠了60万元;兰溪建设老年宫资金短缺,他先后捐赠了330多万元;设立“木寸”助学专项资金,累计资助了1088名兰一中学生;捐赠400余万元用于重建姚村家庙,每年重阳节给村里的老人发红包……20年来,姚老捐赠的各种爱心款项,已达1500余万元。

事实上,有村民认为,“累计捐款1500万元这个数据很保守,实际数字肯定不止这些”。

别看姚老一捐就是几百万元,其实他生活很节俭的,喝的酒是一块钱一包的糯米料酒,穿的鞋是20元一双的布鞋,衣服也是好几年才买一件,他把能省下的钱都用在了家乡的公益事业上。“我自己一根皮带用了18年,已经打了不少补丁,但我更愿意把这些年的积蓄都拿出来,为家乡做些敬老助学的公益事业。生在这里,长在这里,总归是要报恩的。”姚老曾这样说。

姚老为人非常低调,他的善举不仅很少跟外人提起,就连家人也被“蒙在鼓里”,直到近几年媒体报道后才知道一些。

“我父亲对于家乡有一份很深的感情,他每次回到兰溪,就像鱼儿回到水里一样。”姚老的儿子告诉记者,姚老会跟他们说起向家乡捐赠了一些钱,但具体投到哪里、投了多少,他们起初并不知道。直到这两年各大媒体上纷纷报道后,才知道父亲多年来为家乡捐赠了上千万元。

姚老还是一个非常乐观、豁达的人。早在2017年,姚老就被查出罹患癌症,但他很乐观,除了坚强地与疾病抗争,就是一心扑在公益事业上,尽己所能回报家乡。“我父亲是一个不爱麻烦别人的人,什么事情都喜欢自己做。在身后事上,他也希望一切从简。”姚老的女儿说,父亲生前常说,他做得还不够多,却收获了这么多善意。

一个人感动一座城:这样的好人走了,我们怎能不来送送他

昨天的悼念现场,哀思如潮。“这样的好人走了,我们怎能不来送送他?”这是大家共同的心声。

在得知姚老去世的消息后,78岁的许康林一夜未眠。昨天一大早,他就赶到殡仪馆,来送姚老最后一程。

“我们两个是因为工作原因认识的,初次接触,就感觉他待人很热情,没有在京城工作的‘官架子’。”许康林回忆,上世纪八十年代,他是兰溪农药厂的厂长。有一次,他和化肥厂的几个领导去北京调剂设备大修需要的钢材,因为知道兰溪人姚宝熙在北京工作,就先找到了他。他非常热情地接待家乡人,还千方百计向上申请,帮助兰溪企业解决难题。最终,他们拿到许多钢材,顺利完成了企业大修的工作。

此后,许康林与姚宝熙结下了深厚友谊,经常通过书信、电话等方式联系。有一年,得知诸葛镇桥头朱村修缮祠堂资金有缺口,姚宝熙就通过许康林向村里捐款。“他每次捐款,都是不留姓名,有很长一段时间,村里都认为是我捐的款。”许康林表示,认识姚宝熙已有40年,从未见他西装革履,也从未见他大鱼大肉,他几乎把自己的积蓄都捐给了家乡兰溪。

“听到姚老去世的消息后,我昨天晚上哭了好几次。虽然一直知道姚老身体不好,可这一天依然来得太突然了。”在姚老的灵堂前,“心舞”工作室负责人胡芳又一次失声。她告诉记者,她与姚老认识很多年,在她的印象中,姚老一直都是那个和蔼可亲的老人,在公益事业上倾尽了所有。

胡芳表示,当得知姚老希望身后事简办,家人也遵从姚老遗嘱不收礼金时,她便第一时间向兰溪慈善总会的“木寸”基金捐赠了500元,希望用这种方式把姚老的大爱传承下去。

在外游子,最牵挂的莫过于家乡,而对于姚老来说,那必定是姚村。“每次回兰溪,他都要回姚村,看看他带头出资修缮的古建筑。”姚村党总支书记、村委会主任徐文强说,姚老在村里德高望重,大家都对他敬佩不已。得知姚老离世的消息,许多村民和在外乡贤都要来送他最后一程。

在送别的人群当中,还有许多自发赶来的市民。他们中,有的受到过姚老的帮助,有的跟姚老只有一面之缘,还有的没见过姚老但被他的故事感动着……

在网上,无数网友同样在自发凭吊姚老。网友“正气乾坤”说:“木已成林,寸心如丹。姚老一路走好!”网友“爱笑的我”留言道:“一个人感动一座城,一座城因一个人而美好!姚老,永远怀念你!”而更多的人,在缅怀的同时,也表示“木寸精神永存!”