老房子为何要“弯腰”

丁 成 作

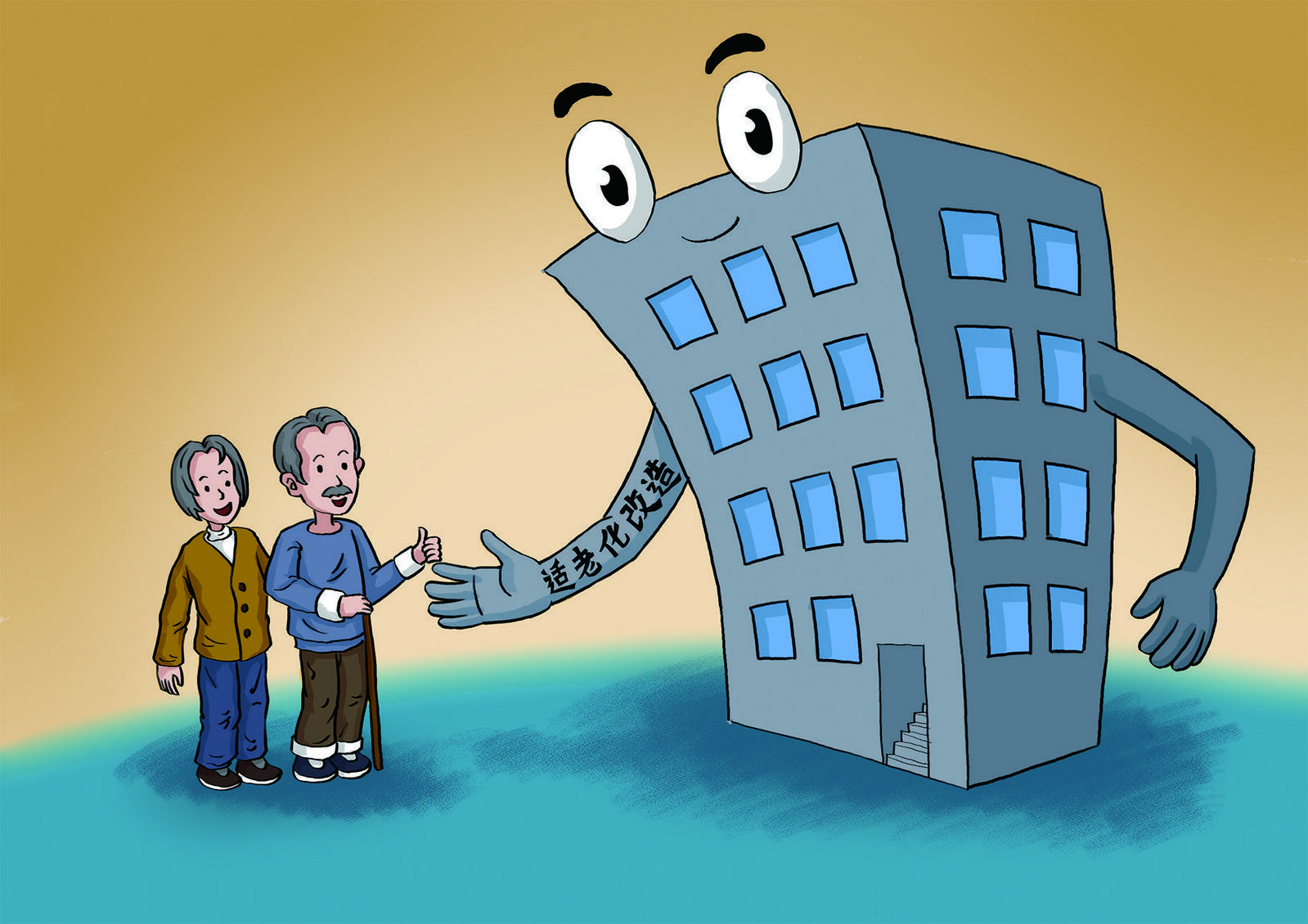

近日,兰溪开启了2025年适老化改造申请通道,最高2万元的补贴政策引发关注。从智能电梯加装到居家健康监测设备普及,从社区老年食堂到无障碍公厕升级,适老化改造的晚年“幸福密码”正悄然解锁。

当“居家养老”成为大多数老年人的选择,我们不禁思考,如何让老房子更适配老年人的生活?这一问题的答案,就藏在适老化改造的点滴之中。

(一)

老旧小区的楼梯开始“长”出扶手,社区服务清单陆续“添”上健康监测,改造申请流程从“线下跑”转向“线上点”……当下,适老化改造正在引领养老新风尚。

需求增长迅速。老龄化进程加速,老年人对居住环境的需求从“有得住”转向“住得好”。老旧小区中,陡峭的楼梯、缺失的电梯让出行成为难题;家庭内部,卫生间湿滑、厨房操作不便等隐患日益凸显,适老化改造成为千家万户的“共同课题”。

改造类型多样。如今的适老化改造已突破单一维度,形成“硬件+服务”的双重升级,既有住宅防滑扶手、无障碍通道等基础改造,也有社区老年食堂、医疗驿站的配套建设,更有健康监测、紧急呼叫等智慧化功能的嵌入,覆盖居家生活的方方面面。

个性化差异明显。不同老年人的需求千差万别。行动不便者关注地面防滑和扶手支撑,慢性病患者看重健康数据实时监测,独居老人则依赖紧急救助系统。从“标准化套餐”到“私人定制”,适老化改造正以更精细的服务回应多样化期待,让老年人的晚年生活变得更美好。

(二)

为何说适老化改造是“必答题”?这背后有着多方面的原因。

老龄化下的必然选择。当“银发潮”与“老旧房”叠加,适老化改造是破解居家养老痛点的关键钥匙。它不仅影响老年人的生活品质,更关乎代际和谐与家庭幸福,是社会治理现代化的重要标尺。随着社会的发展,传统家庭养老模式逐渐弱化,子女们由于工作等原因,无法时刻陪伴在老人身边。而适老化改造通过提升居家安全系数,一定程度上能够缓解子女照料压力,让子女们能够更加安心地工作,成为维系家庭情感纽带的重要支撑。

政策导向的民生温度。从国家规划到地方实践,适老化改造被纳入民生实事清单,财政补贴、技术规范、服务标准的持续完善,彰显“让每位老人都能安享晚年”的初心。国家的政策支持为适老化改造提供了坚实的保障,地方政府积极响应,加大资金投入,完善相关技术规范和服务标准,让适老化改造能够更好地落地实施,真正惠及每一位老年人。

城市文明的无声表达。一座城市的温度,往往藏在细节里。楼道里的一道扶手、社区里的一间医疗站、家中的一个防滑垫,这些微小改造叠加起来,便是对“老有所安”最生动的注解。同时,这些细微之处的关怀,让老年群体重获自主生活的能力,进而激发社区活力,使城市在人文关怀与社会发展间找到平衡支点。

(三)

那么,如何让适老化改造“改到心坎上”?

需求导向,定制“个性化菜单”。建立“一户一评估”机制,通过入户调研、家庭访谈精准识别需求,提供防滑改造、智能监护、生活动线优化等差异化方案。例如,针对独居老人可增设紧急呼叫装置,而对行动不便者则优先改造卫浴动线,甚至结合园艺疗愈需求设计阳台适老空间,让改造从“政府配菜”转向“老人点单”。

场景创新,打造“全龄友好空间”。在社区嵌入“共享辅具租赁站”“代际活动中心”,推动适老化改造与社区微更新结合,既满足老人日常需求,又促进跨年龄层互动,让改造空间成为“全龄共享”的活力纽带。

长效运维,培育“可持续生态”。引入专业机构提供改造后维护服务,建立“家庭—社区—企业”三方责任清单,开发“改造后服务包”,包含设备保修、使用培训、需求再评估等服务,破解“改得起却用不好”的后续难题。

适老化改造,是民生工程,更是人心工程。它不是追求“大刀阔斧”的颠覆,而是“润物无声”的细腻。当每一处改造都贴近需求、每一份服务都充满尊重,“老有所安”便不再是一句口号,而是触手可及的生活图景。

执笔 吴金泓

扫一扫

码上听《三江口》