又见城隍庙

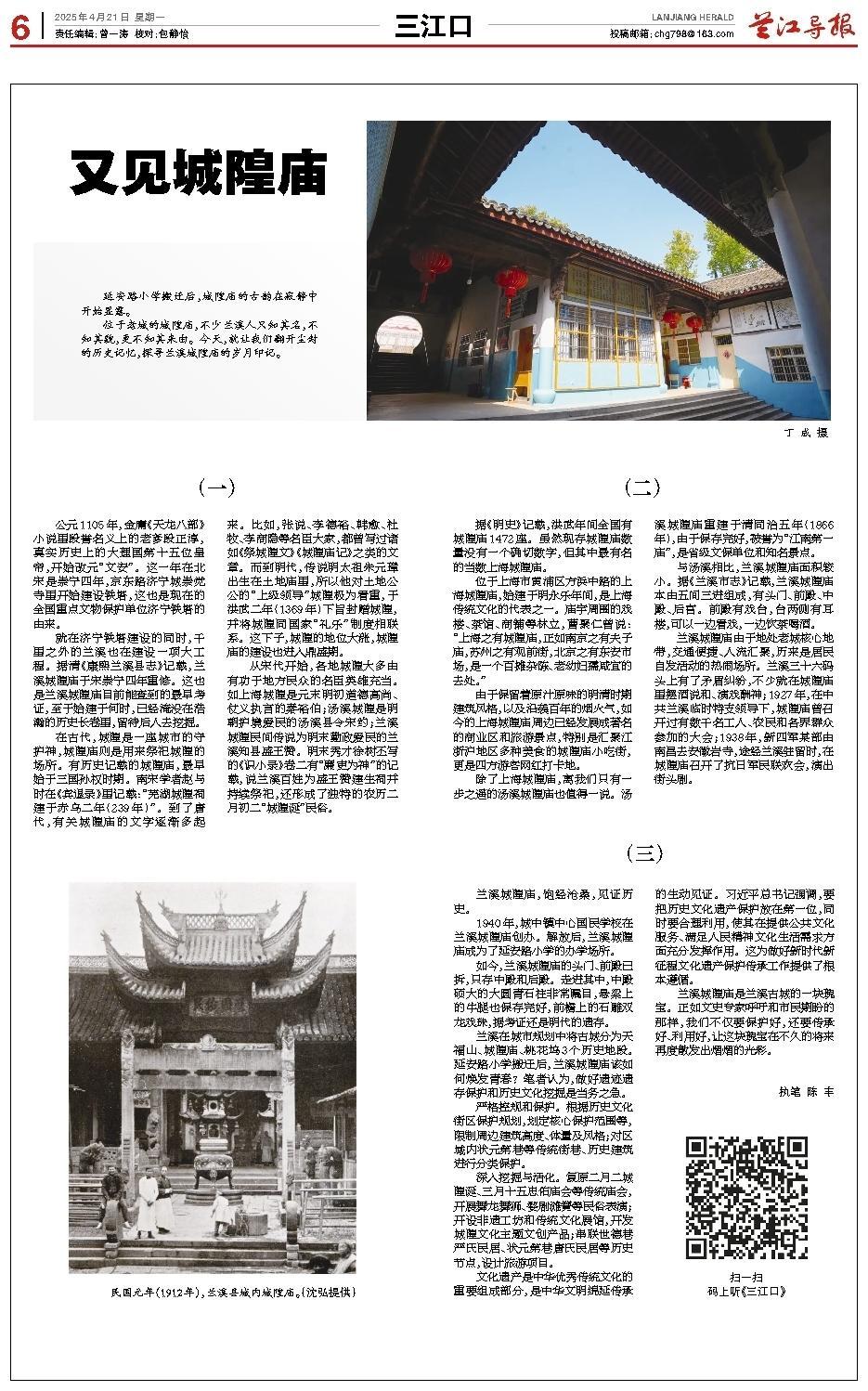

延安路小学搬迁后,城隍庙的古韵在寂静中开始显露。

位于老城的城隍庙,不少兰溪人只知其名,不知其貌,更不知其来由。今天,就让我们翻开尘封的历史记忆,探寻兰溪城隍庙的岁月印记。

(一)

公元1105年,金庸《天龙八部》小说里段誉名义上的老爹段正淳,真实历史上的大理国第十五位皇帝,开始改元“文安”。这一年在北宋是崇宁四年,京东路济宁城崇觉寺里开始建设铁塔,这也是现在的全国重点文物保护单位济宁铁塔的由来。

就在济宁铁塔建设的同时,千里之外的兰溪也在建设一项大工程。据清《康熙兰溪县志》记载,兰溪城隍庙于宋崇宁四年重修。这也是兰溪城隍庙目前能查到的最早考证,至于始建于何时,已经淹没在浩瀚的历史长卷里,留待后人去挖掘。

在古代,城隍是一座城市的守护神,城隍庙则是用来祭祀城隍的场所。有历史记载的城隍庙,最早始于三国孙权时期。南宋学者赵与时在《宾退录》里记载:“芜湖城隍祠建于赤乌二年(239年)”。到了唐代,有关城隍庙的文字逐渐多起来。比如,张说、李德裕、韩愈、杜牧、李商隐等名臣大家,都曾写过诸如《祭城隍文》《城隍庙记》之类的文章。而到明代,传说明太祖朱元璋出生在土地庙里,所以他对土地公公的“上级领导”城隍极为看重,于洪武二年(1369年)下旨封赠城隍,并将城隍同国家“礼乐”制度相联系。这下子,城隍的地位大涨,城隍庙的建设也进入鼎盛期。

从宋代开始,各地城隍大多由有功于地方民众的名臣英雄充当。如上海城隍是元末明初道德高尚、仗义执言的秦裕伯;汤溪城隍是明朝护境爱民的汤溪县令宋约;兰溪城隍民间传说为明末勤政爱民的兰溪知县盛王赞。明末秀才徐树丕写的《识小录》卷二有“廉吏为神”的记载,说兰溪百姓为盛王赞建生祠并持续祭祀,还形成了独特的农历二月初二“城隍诞”民俗。

(二)

据《明史》记载,洪武年间全国有城隍庙1472座。虽然现存城隍庙数量没有一个确切数字,但其中最有名的当数上海城隍庙。

位于上海市黄浦区方浜中路的上海城隍庙,始建于明永乐年间,是上海传统文化的代表之一。庙宇周围的戏楼、茶馆、商铺等林立,曹聚仁曾说:“上海之有城隍庙,正如南京之有夫子庙,苏州之有观前街,北京之有东安市场,是一个百摊杂陈、老幼妇孺咸宜的去处。”

由于保留着原汁原味的明清时期建筑风格,以及沿袭百年的烟火气,如今的上海城隍庙周边已经发展成著名的商业区和旅游景点,特别是汇聚江浙沪地区多种美食的城隍庙小吃街,更是四方游客网红打卡地。

除了上海城隍庙,离我们只有一步之遥的汤溪城隍庙也值得一说。汤溪城隍庙重建于清同治五年(1866年),由于保存完好,被誉为“江南第一庙”,是省级文保单位和知名景点。

与汤溪相比,兰溪城隍庙面积较小。据《兰溪市志》记载,兰溪城隍庙本由五间三进组成,有头门、前殿、中殿、后宫。前殿有戏台,台两侧有耳楼,可以一边看戏,一边饮茶喝酒。

兰溪城隍庙由于地处老城核心地带,交通便捷、人流汇聚,历来是居民自发活动的热闹场所。兰溪三十六码头上有了矛盾纠纷,不少就在城隍庙里摆酒说和、演戏酬神;1927年,在中共兰溪临时特支领导下,城隍庙曾召开过有数千名工人、农民和各界群众参加的大会;1938年,新四军某部由南昌去安徽岩寺,途经兰溪驻留时,在城隍庙召开了抗日军民联欢会,演出街头剧。

(三)

兰溪城隍庙,饱经沧桑,见证历史。

1940年,城中镇中心国民学校在兰溪城隍庙创办。解放后,兰溪城隍庙成为了延安路小学的办学场所。

如今,兰溪城隍庙的头门、前殿已拆,只存中殿和后殿。走进其中,中殿硕大的大圆青石柱非常瞩目,悬梁上的牛腿也保存完好,前檐上的石雕双龙戏珠,据考证还是明代的遗存。

兰溪在城市规划中将古城分为天福山、城隍庙、桃花坞3个历史地段。延安路小学搬迁后,兰溪城隍庙该如何焕发青春?笔者认为,做好遗迹遗存保护和历史文化挖掘是当务之急。

严格控规和保护。根据历史文化街区保护规划,划定核心保护范围等,限制周边建筑高度、体量及风格;对区域内状元第巷等传统街巷、历史建筑进行分类保护。

深入挖掘与活化。复原二月二城隍诞、三月十五忠佑庙会等传统庙会,开展舞龙舞狮、婺剧滩簧等民俗表演;开设非遗工坊和传统文化展馆,开发城隍文化主题文创产品;串联世德巷严氏民居、状元第巷唐氏民居等历史节点,设计旅游项目。

文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证。习近平总书记强调,要把历史文化遗产保护放在第一位,同时要合理利用,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面充分发挥作用。这为做好新时代新征程文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。

兰溪城隍庙是兰溪古城的一块瑰宝。正如文史专家呼吁和市民期盼的那样,我们不仅要保护好,还要传承好、利用好,让这块瑰宝在不久的将来再度散发出熠熠的光彩。

执笔 陈 丰

扫一扫

码上听《三江口》