兰溪牛人方太古

丁 成 作

嘉靖二十六年(1547),兰溪女埠一位77岁的老人走了。这位老人终身未仕,一生清贫,但他去世后,监察御史徐绅为他写了行状,戏剧大家、兵部左侍郎汪道昆为他立传,当时的文坛领袖人物、刑部尚书王世贞为他写了墓志铭。

这位兰溪牛人是谁,死后为何能如此备享哀荣?

他就是才识清誉天下、诗作声震林樾、隐逸情怀强烈的著名寒士方太古。

(一)

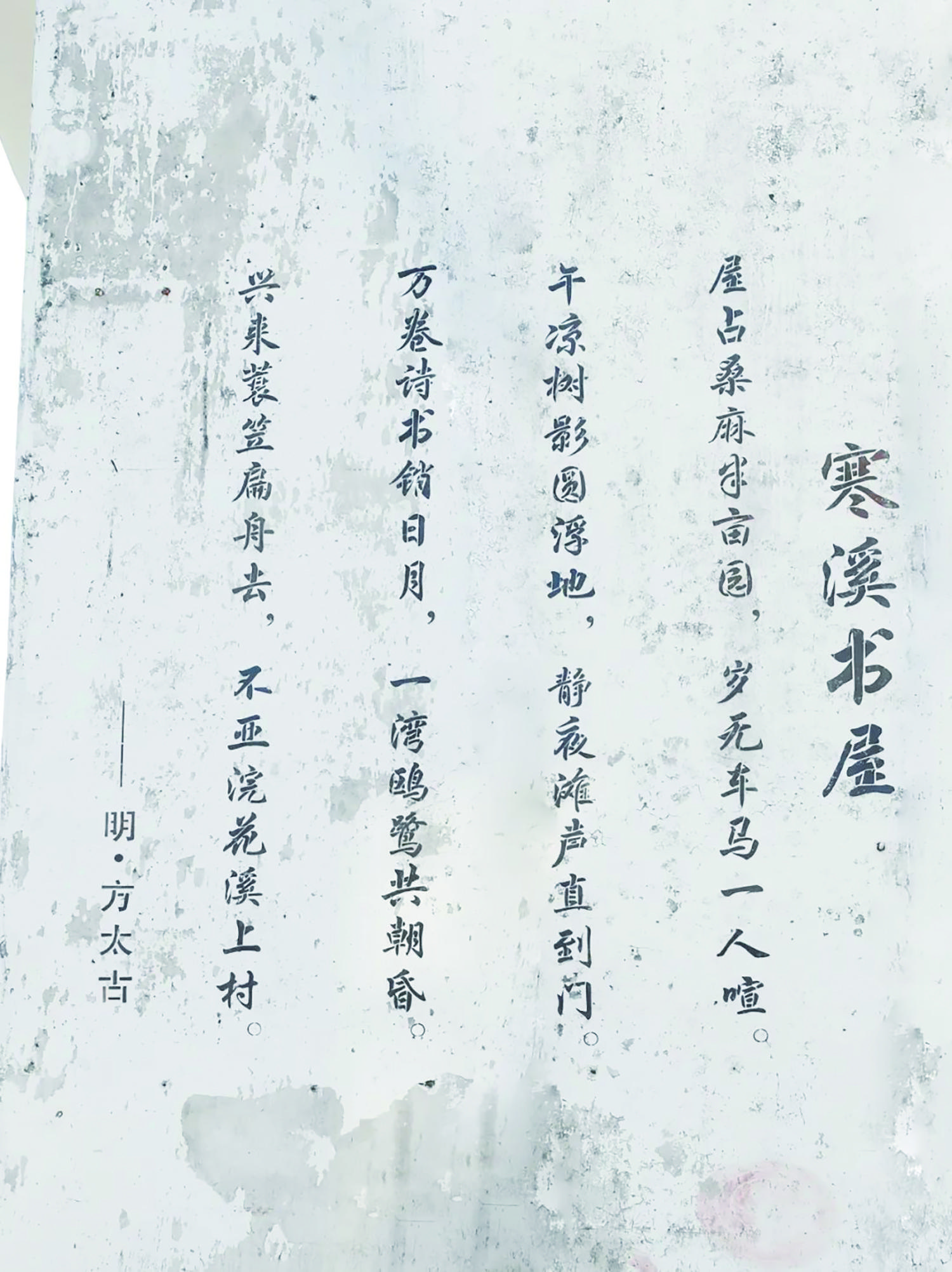

方太古自幼家境清贫,晚年住在女埠江边,深秋时节,见溪水不冰而寒,自号“寒溪子”。

太古生活虽然清贫,却是文化的巨富。

万丈高楼平地起,起跑线很重要。方太古的第一个授业恩师是大名鼎鼎的考神章懋。章懋一生带出24个进士。太古14岁时,就和唐龙、董遵、陆震、章朴菴这些日后的高官做了同学。

在章懋眼里,这些学生固然优秀,但最可托衣钵的还是方太古,于是倾囊授以《易经》。可他把《易经》学得炉火纯青,县试时却不第,章懋感到十分意外,便把他推荐到南京兵部尚书、好友林瀚那里传授《春秋》。没成想,方太古苦读数年再考,还是不中。

方太古是学霸,但并不代表着科考时也能横扫一切,就像“明代三大才子”之一的徐文长。两次挫折,方太古毅然绝了功名的念头,20岁后改投广东大儒陈献章门下研读心学。一番交谈后,陈献章对这位学子欣赏不已,以衣袍相赠。在陈献章的影响下,方太古跳出八股文,认为《左传》《庄子》《列子》《史记》才是文中之龙,这也折射出他对学而优则仕的科举制度的挑战。

30岁时,方太古丢下儒生衣冠,集诗、经、史、理诸学于一身,融天文地理、兵书战策、医卜星相于一体,着古人服装,壮游四方。名士杨循吉、都穆,画家沈周,“吴中四才子”之一的徐祯卿,书画家文征明等大批巨子闻风而动,互建“朋友圈”,组织诗社,诗酒唱和,一时名动天下。后来,方太古又结识了陕西的孙太初,两人当时被世人喻为“盖世双杰”。

(二)

方太古饱读诗书,胸怀“万卷诗书销日月,一湾鸥鹭共朝昏”,但对自身要求,仅以“尊有酒、甑有饭、案有书、盘有肴、身有道德、腹有文章”这“六有”自足。

方太古的品格让乡人交口称赞。有一年,女埠发生大火,方太古家仅剩一间房,硬是让给了弟弟。同时,他也是个独立独行,孤傲直拽之人。一年,章懋的侄子,时任工部尚书的章拯通过官府,将方太古门前的溪滩占来种芦苇,用作全家一年的柴火。方太古大鸣不平,据理力争,章拯得知后不敢作声。

还有一次,王阳明来拜访方太古,方太古用少量的蔬菜粝饭招待他。第二天王阳明回请,以同样的菜饭招待,方太古一看不乐意了:“我是山里人,以粗茶淡饭招待你是本分,但你已是兵部尚书,正一品大员,何以粗茶淡饭待我?”

方太古直率的性格,非但没有影响他的清誉,反而换来无尽潇洒。

方太古在苏州开坛授课时,时人称他“捉蒲立谈,挥麈漉墨,一时名士无不退舍”。在福建设坛时,火爆到以“是以贤者闻风,倒履不暇”来形容。加上凭他和恩师及文友王阳明等高层关系,要个一官半职,并非难事,然而,他并没有去拉关系走后门的意思。

浙江提学使孔天胤到兰溪督学期间,想为他在教育部门谋个名号,他闭口拒绝。老同学唐龙、章拯关心他的生活,想请他出山,他则以“孤怀窅窅通箕颖,未世寥寥谁弟兄”婉言谢绝。

(三)

方太古对当时的宦官用事、朝纲混乱现状看得清晰。老同学陆震因劝阻武宗南巡而被杖责致死。因此,当唐龙回乡休假时,他以“富贵当风烛,功名下濑船”劝诫。唐龙不听,遭小人谗言中伤,罢官致死。方太古的另一个好友,时任四川巡抚的林俊听了他“危及朝不及野”的警示后,毅然选择了辞官,果真相安无事。

看得清世事、有着大智慧的方太古,50岁后选择在现今马涧镇穆澄源村境内的解石山归隐,闲以修身养性,暇以授徒教书。时任金华郡守曹自山、兰溪县令徐绅放弃舟车,徒步拜访。浙江提学使孔天胤,为了见方太古,以布衣身份跟随方太古的学弟、榜眼程文德去拜访。至于远近士子,慕其学问和诗文,更是接踵而至。一条小小的蹊径,由此走成充满正向价值观的学术中心。

方太古一生著述颇丰,有《易经发明》《理学提纲》《寒溪子集》《禹碑辩》等九种传世,大多湮灭,今仅存诗作、书信等。故宫博物院藏有他的《行書题刻慈卷》一幅。时人称他的诗风格清寒峻冷,可比郊寒岛瘦。

富贵如风烛,星河照渡口。方太古,这位五百年前的兰溪布衣,他的半亩书屋或许早已湮灭于历史烟尘,但他留给我们的,远非几卷泛黄的诗稿。他提醒我们,在快速变迁的时代,守护内心的“寒溪”,珍视文化的根脉,保持思想的独立,方能获得真正的安宁与力量。

执笔 林隐君

扫一扫

码上听《三江口》