浙能兰电——

“尖峰时刻”里“拼”出清凉电

8月11日,三伏热浪持续炙烤,浙江全社会最高用电负荷攀升至1.31亿千瓦,年内第四次创历史新高。截至8月12日,全省负荷累计53天破亿千瓦。当用电负荷常态化“冲”过1亿千瓦大关,能源保供的“战鼓”也在浙江浙能兰溪发电有限责任公司(以下简称浙能兰电)生产一线擂响。在高温与高负荷的“烤”验中,电力人用一个又一个“拼”字,构筑起能源保供最坚实的安全防线。“不管天多热,温度多高,‘拼’就是咱的保供密码。”这,是他们最朴实的宣言。

拼韧劲,汗水浇筑的“硬核”担当

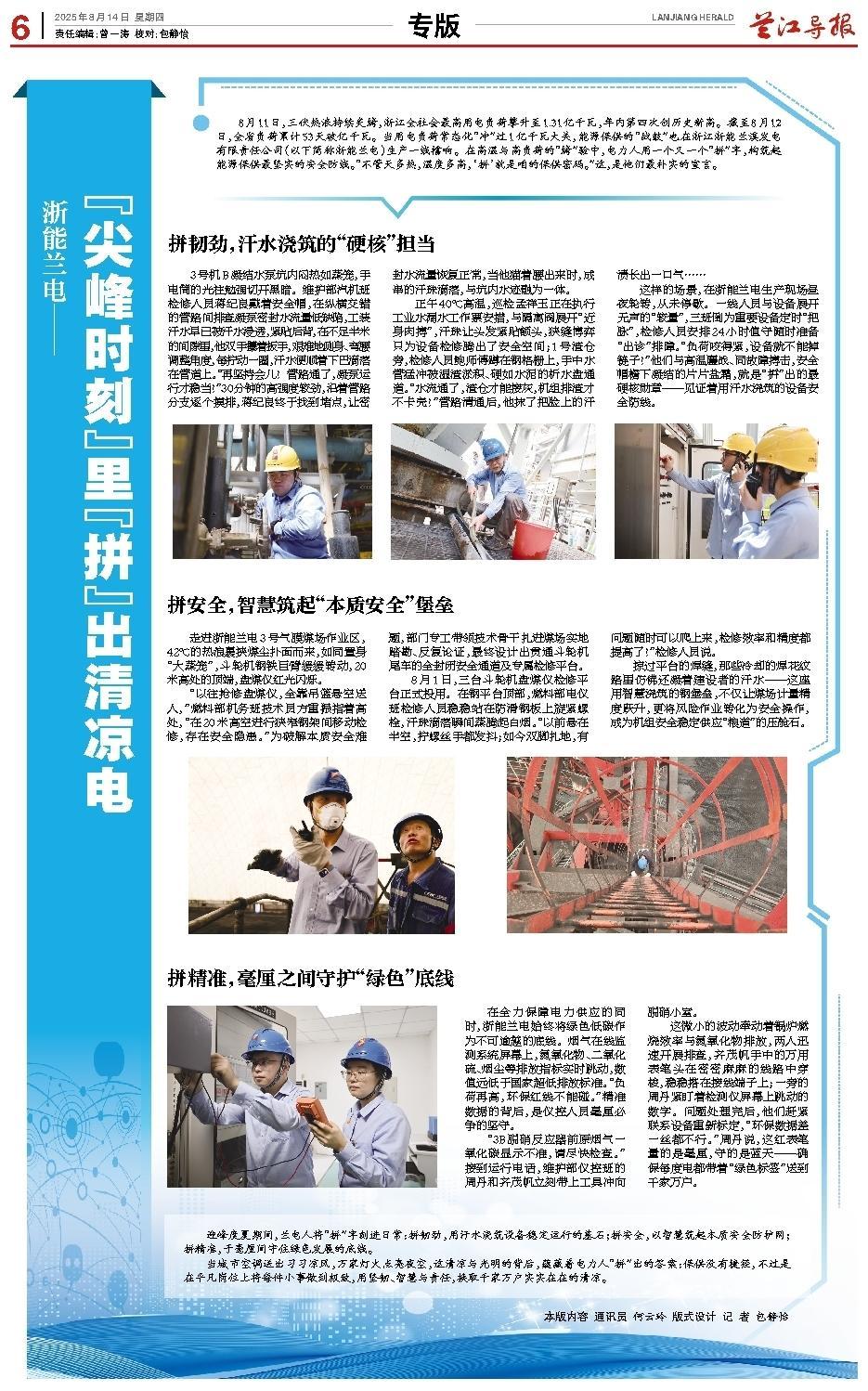

3号机B凝结水泵坑内闷热如蒸笼,手电筒的光柱勉强切开黑暗。维护部汽机班检修人员蒋纪良戴着安全帽,在纵横交错的管路间排查凝泵密封水流量低缺陷,工装汗水早已被汗水浸透,紧贴后背,在不足半米的间隙里,他双手攥着扳手,艰难地侧身、弯腰调整角度,每拧动一圈,汗水便顺着下巴滴落在管道上。“再坚持会儿!管路通了,凝泵运行才稳当!”30分钟的高强度较劲,沿着管路分支逐个摸排,蒋纪良终于找到堵点,让密封水流量恢复正常,当他猫着腰出来时,成串的汗珠滴落,与坑内水迹融为一体。

正午40℃高温,巡检孟祥玉正在执行工业水漏水工作票安措,与隔离阀展开“近身肉搏”,汗珠让头发紧贴额头,狭缝博弈只为设备检修腾出了安全空间;1号渣仓旁,检修人员鲍师傅蹲在钢格栅上,手中水管猛冲被湿渣淤积、硬如水泥的析水盘通道。“水流通了,渣仓才能接灰,机组排渣才不卡壳!”管路清通后,他抹了把脸上的汗渍长出一口气……

这样的场景,在浙能兰电生产现场昼夜轮转,从未停歇。一线人员与设备展开无声的“较量”,三班倒为重要设备定时“把脉”,检修人员安排24小时值守随时准备“出诊”排障。“负荷咬得紧,设备就不能掉链子!”他们与高温鏖战、同故障搏击,安全帽檐下凝结的片片盐霜,就是“拼”出的最硬核勋章——见证着用汗水浇筑的设备安全防线。

拼安全,智慧筑起“本质安全”堡垒

走进浙能兰电3号气膜煤场作业区,42℃的热浪裹挟煤尘扑面而来,如同置身“大蒸笼”,斗轮机钢铁巨臂缓缓转动,20米高处的顶端,盘煤仪红光闪烁。

“以往抢修盘煤仪,全靠吊篮悬空送人,”燃料部机务班技术员方重振指着高处,“在20米高空进行狭窄钢架间移动检修,存在安全隐患。”为破解本质安全难题,部门专工带领技术骨干扎进煤场实地踏勘、反复论证,最终设计出贯通斗轮机尾车的全封闭安全通道及专属检修平台。

8月1日,三台斗轮机盘煤仪检修平台正式投用。在钢平台顶部,燃料部电仪班检修人员稳稳站在防滑钢板上旋紧螺栓,汗珠滴落瞬间蒸腾起白烟。“以前悬在半空,拧螺丝手都发抖;如今双脚扎地,有问题随时可以爬上来,检修效率和精度都提高了!”检修人员说。

掠过平台的焊缝,那些冷却的焊花纹路里仿佛还凝着建设者的汗水——这座用智慧浇筑的钢堡垒,不仅让煤场计量精度跃升,更将风险作业转化为安全操作,成为机组安全稳定供应“粮道”的压舱石。

拼精准,毫厘之间守护“绿色”底线

在全力保障电力供应的同时,浙能兰电始终将绿色低碳作为不可逾越的底线。烟气在线监测系统屏幕上,氮氧化物、二氧化硫、烟尘等排放指标实时跳动,数值远低于国家超低排放标准。“负荷再高,环保红线不能碰。”精准数据的背后,是仪控人员毫厘必争的坚守。

“3B脱硝反应器前原烟气一氧化碳显示不准,请尽快检查。”接到运行电话,维护部仪控班的周丹和齐茂帆立刻带上工具冲向脱硝小室。

这微小的波动牵动着锅炉燃烧效率与氮氧化物排放,两人迅速开展排查,齐茂帆手中的万用表笔头在密密麻麻的线路中穿梭,稳稳搭在接线端子上;一旁的周丹紧盯着检测仪屏幕上跳动的数字。问题处理完后,他们赶紧联系设备重新标定,“环保数据差一丝都不行。”周丹说,这红表笔量的是毫厘,守的是蓝天——确保每度电都带着“绿色标签”送到千家万户。

迎峰度夏期间,兰电人将“拼”字刻进日常:拼韧劲,用汗水浇筑设备稳定运行的基石;拼安全,以智慧筑起本质安全防护网;拼精准,于毫厘间守住绿色发展的底线。

当城市空调送出习习凉风,万家灯火点亮夜空,这清凉与光明的背后,蕴藏着电力人“拼”出的答案:保供没有捷径,不过是在平凡岗位上将每件小事做到极致,用坚韧、智慧与责任,换取千家万户实实在在的清凉。

本版内容 通讯员 何云玲 版式设计 记 者 包静怡