画有“芥子园”

8月14日,新版《芥子园画传》亮相2025上海书展,并举行签售活动。

《芥子园画传》又名《芥子园画谱》,由明末清初著名文学家、美学家、生活家李渔倡编而成。这次上海人民美术出版社推出新版《芥子园画传》,在向经典致敬的同时,也让更多人领略中华优秀传统文化的精髓。

今天,借着新版《芥子园画传》,我们一起来聊聊李渔和他的《芥子园画传》。

(一)

康熙十八年(1679年),社会上出现了一部套版精刻的图谱。让人意想不到的是,这图谱一经问世,不是在重印重刻的路上,就是在增补的途中,后来还成为了300多年来版本最多、印数最大、影响最深远的图谱。时至今天,各种善本、孤本、珍本及线装、平装本还在增量中。

这部图谱就是由李渔倡编、被历代画坛名家视为绘画典范的《芥子园画传》。

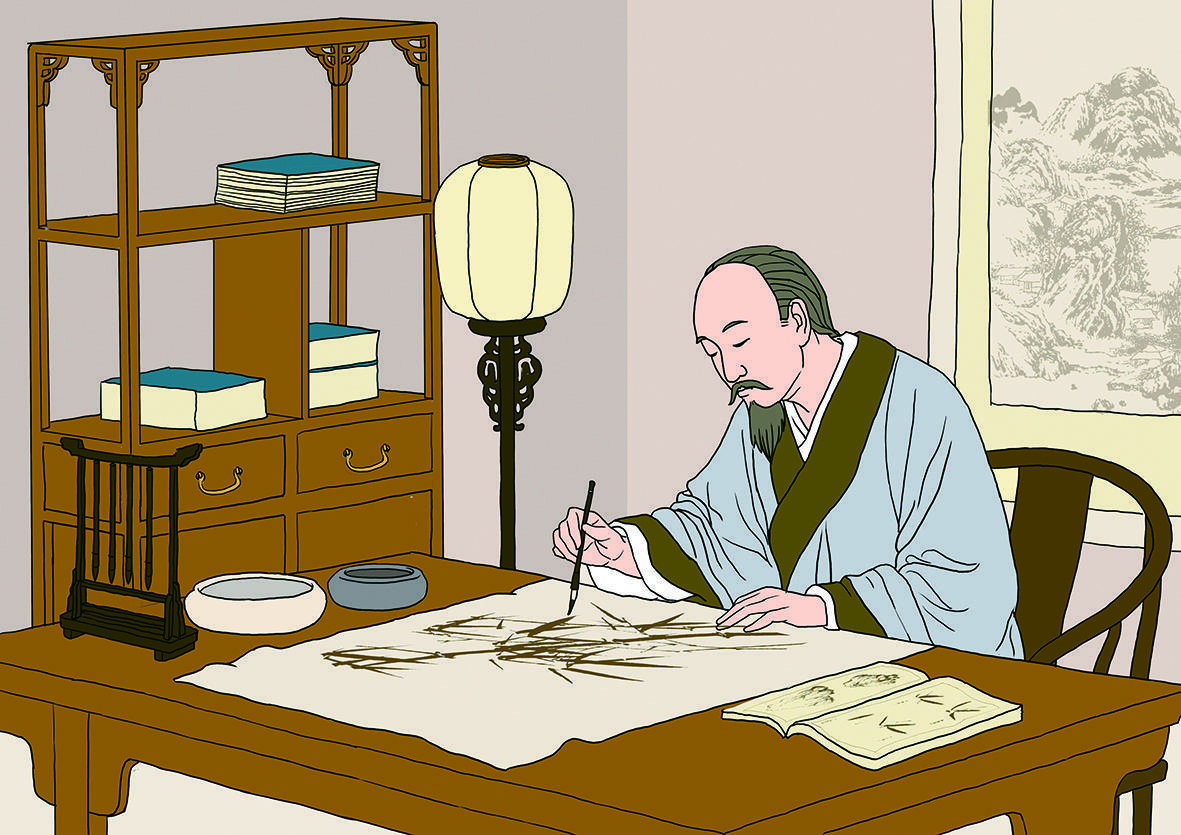

当时,李渔发现女婿沈心友手中藏有明代山水画家李流芳的课徒稿,便请山水画名家王概进行整理、增编,合编成《山水树石集》。这也是《芥子园画传》的初集。

20年后,王概及其兄弟王蓍、王臬受沈心友委托,编撰了第二集《梅兰竹菊谱》、第三集《翎毛花卉谱》。沈心友运用当时最先进的木刻五色套版印刷技术,印刷出了色彩绚丽悦目的新画谱,人人相争翻阅,世称“王概本”。

光绪十三年(1887年),有个叫巢勋的画家在老师张子祥家里看到“王概本”的三册画谱后,发现原版早已磨损不清,便产生了重新临摹、翻刻的想法,同时还增编了人物画法的内容,世称“巢勋本”。

尽管巢勋本采用的是西方黑白石印技术,墨色层次和颜色远不如“王概本”的木刻五色套版,但由于成本低,还是成为官吏商贾、文人墨客最热衷收藏的极品,而且一直都在翻刻和增补中。如嘉庆二十三年(1818年),画家丁皋就把自己的《仙佛图》《贤俊图》《美人图》三卷也拿出来合刻刊印,这就有了《芥子园画传》的第四集。

从康熙十八年的初集,到光绪二十三年(1897年)“巢勋本”重印,共历时218年。

(二)

其实,画谱并不是李渔首创。

早在宋代,善于画梅的宋伯仁就出过一部木刻的画谱,叫《梅花喜神谱》。到了元代,担任过礼部尚书的李衎也编过名为《竹谱详录》的画谱。明代以后,画谱就更多了,如画家顾炳刻印的《顾氏画谱》,出版商黄凤池编印的《唐诗画谱》《草本花诗谱》,书画篆刻家胡正言编辑的《十竹斋书画谱》等。

然而,在《芥子园画传》的光芒之下,这些画谱只能是众星托月。为什么这么说?其一是这些图谱多用单色版画的方式刻印,没有笔墨个性。而《芥子园画传》不论是绘、刻,还是印,都是水印传统木刻基础上的一次革命。沈心友言称“得其神妙”,有些作品“可以笔临于纸者”,但“不可刀镌于板”,有些“可以刀镌于板者”,但不能“渲染之轻清淡远于纸”。可见,它们有制版技术和印刷业进步的特效。其二是“授人以鱼不如授人以渔”。《顾氏画谱》是历代名家合集,《唐诗画谱》少有画技,《十竹斋画谱》只提供书画图示。而《芥子园画传》不仅“蓄古人翰墨颇多”,且以“道”的方式梳艺文脉络,理画学肌理,化繁杂于浅显,成为学习中国画技法的重要典籍。

正因为如此,齐白石20岁时,才会以松油柴火为灯,用勾影雷公像的方法,在薄竹纸覆在画谱上勾影《芥子园画传》,一笔一笔整整临摹半年,临出了16本之多。有人说,如果没这个过程,他可能一辈子只是木匠,不可能成为后来的国画大师。陆俨少、潘天寿少年时也是见到《芥子园画传》就欣喜不已,一个如获至宝,一个如醉如痴,迈出了名师宗匠的第一步。黄宾虹、吴昌硕、傅抱石、任伯年等名画家,无不如此。

(三)

有人说,《芥子园画传》不仅以“芥子纳须弥”的哲学智慧浓缩了中国绘画的精髓,更以系统化的技法传承哺育了齐白石、潘天寿、黄宾虹等一代宗师,成为连接传统与现代、东方与西方的艺术桥梁。

著名出版家汪家明曾坦言:“作为后人,我们确实很难超越《芥子园画传》。”他甚至认为,在中国画2000多年的发展史中,《芥子园画传》是唯一一套得到公认的画谱,前无古人,后无来者。

那么,《芥子园画传》究竟给后世带来了哪些方面的影响?可以说,《芥子园画传》的现实意义与影响,已渗透至艺术教育、文化传承、国际传播等多个维度。

比如,中国画启蒙的“程式化基石”。与西方素描写生路径相反,《芥子园画传》强调通过临摹程式打下根基。它首次将中国画技法归纳为可临摹的“程式”,涵盖山水、花鸟、人物等题材,便于初学者从规律入手,掌握中国画的宏大精髓,使绘画学习从经验主义转向标准化、可复制的路径。潘天寿就曾指出:“有程式方能传神达意,临摹是理解笔墨优劣的前提。”

比如,国际传播的载体和纽带。《芥子园画传》在江户时代传到日本后,社会各界推崇备至,被封为“天书”,尤其对当时日本流行的绘画形式“浮世绘”产生了极大影响。1968年前后,日本学术界还一度出版《芥子园画传月报》。在欧美,《芥子园画传》则成为普通人了解中国绘画的重要窗口,消解了彼此间因叙事绘画带来的文化隔阂。德国汉学家还将其纳入东方艺术研究体系,推动中西绘画理论对话。

比如,传统文化的现代激活。艺术,是传统文化的生动载体,它以各种形式展现着一个民族独特的精神世界、价值观和审美情趣。《芥子园画传》不仅在历代习画者心中的地位难以撼动,也涵养了一代代中国人的精神生活。在当代,它既是传统技法的“密码本”,又是文化基因的“转换器”。这次推出的新版《芥子园画传》,以传统课徒稿的展现方式,通过一笔一画的示范和白话文注释,让读者更好地理解和欣赏中国画的艺术魅力,是传统文化的又一次激活。

“书有兰亭,画有芥子园。”《芥子园画传》将持续证明:真正的经典,从不会因时间褪色,终将在反复阐释中成为流动的智慧。

执笔 林隐君 陈红光