一枚老兵手印背后的抗战记忆

“兰溪五月之役”:一颗地雷毙敌日军中将

9月,在位于四川省成都市建川博物馆的“老兵手印广场”上,7000余枚深浅不一的手印有序排列,如同一座凝固的英雄群像。其中,有一枚手印来自老兵黄士伟。83年前,他在兰溪巧设地雷阵,炸死了一名日军中将。

一场仗:阻击日军四昼夜

上世纪40年代,中国人民抗日战争和世界反法西斯战争进入重要关头。1942年5月,为摧毁东南沿海的机场、打通浙赣线,日军纠集了约14万兵力发动浙赣战役。

5月15日,日军分左、中、右三路向金华、兰溪进犯。其中,中路的第15师团从萧山出发,经诸暨,渡过浦阳江南下。率领这一师团的师团长酒井直次,有“侵华急先锋”“日军虎将”之称,是屠杀中国军民的刽子手。5月22日,第15师团到达兰溪以北马涧等地,遇到当地军民的顽强阻击。

兰溪地处浙江中西部,是浙赣铁路和钱塘江运输的“咽喉”。面对敌寇疯狂进攻,守备兰溪的国民革命军第49军第63师打出了血性,两天时间,鬼子只前进了几公里。最终,敌我双方在兰溪城外的邑厉坛形成对峙。

原计划63师只需坚守兰溪一天,此时,已坚守了四天。酒井直次恼羞成怒,遂亲临兰溪前线指挥督战。

战略目标已经达成。第四天傍晚,电闪雷鸣,瓢泼大雨一阵接着一阵。部队接到命令:趁着夜色,按梯次撤出。来接应的21军第146师独立工兵第8营负责断后。按照作战部署,8营代理营长黄士伟需要带着工兵,在日军必经之路布设地雷阵。

一颗雷:毙敌中将酒井直次

时年21岁的黄士伟是一名有5年军龄的少校,被战友称为“爆破专家”。接到布雷任务后,他仔细侦察了地形,哪颗雷应该布在什么地方,早已了然于胸。

箭在弦上。5月27日深夜,雨丝织成朦胧的纱幕。在夜色的掩护下,黄士伟带领工兵头顶装满地雷的竹筐趟过水,将一颗又一颗地雷按照事先设定的位置布置完毕。

黄士伟把其中一颗地雷埋到了三岔路口的一个小土丘上。“附近地势较平,只有这个小土丘是个制高点,鬼子的指挥官要想观察周围地形,这里是最佳位置。”布雷完毕,黄士伟又做了精心伪装才离开。

黄士伟判断得一点没错。5月28日早上,酒井直次拟率鬼子继续猛攻,并派工兵清除了前进道路上的大部分地雷。进入三岔路口后,酒井直次自以为万无一失,扬鞭催马向小土丘奔去,准备登高观察地形。就在这时,随着“轰”的一声巨响,人、马都被一股巨大的气浪抛向半空。他左腿被炸得皮开肉绽、鲜血直流。虽然经过军医的急救,但酒井直次还是在当天下午毙命。

据兰溪当地对抗战历史深有研究的文史专家蔡予新和郭连春介绍,黄士伟埋的这颗雷颇有讲究。当时,日寇对金华也进行了轰炸,有一车地雷因此转移到了兰溪战场。这车地雷不是以往使用的步兵雷,而是反坦克地雷,这也解释了日军扫雷兵为何遗漏了这颗地雷的疑点。因为当时的步兵雷都被清除掉了,而这颗埋藏较深的反坦克地雷对骑着高头大马的酒井直次起到了致命一击。

为了稳定军心,日军严密封锁了酒井直次毙命的消息。

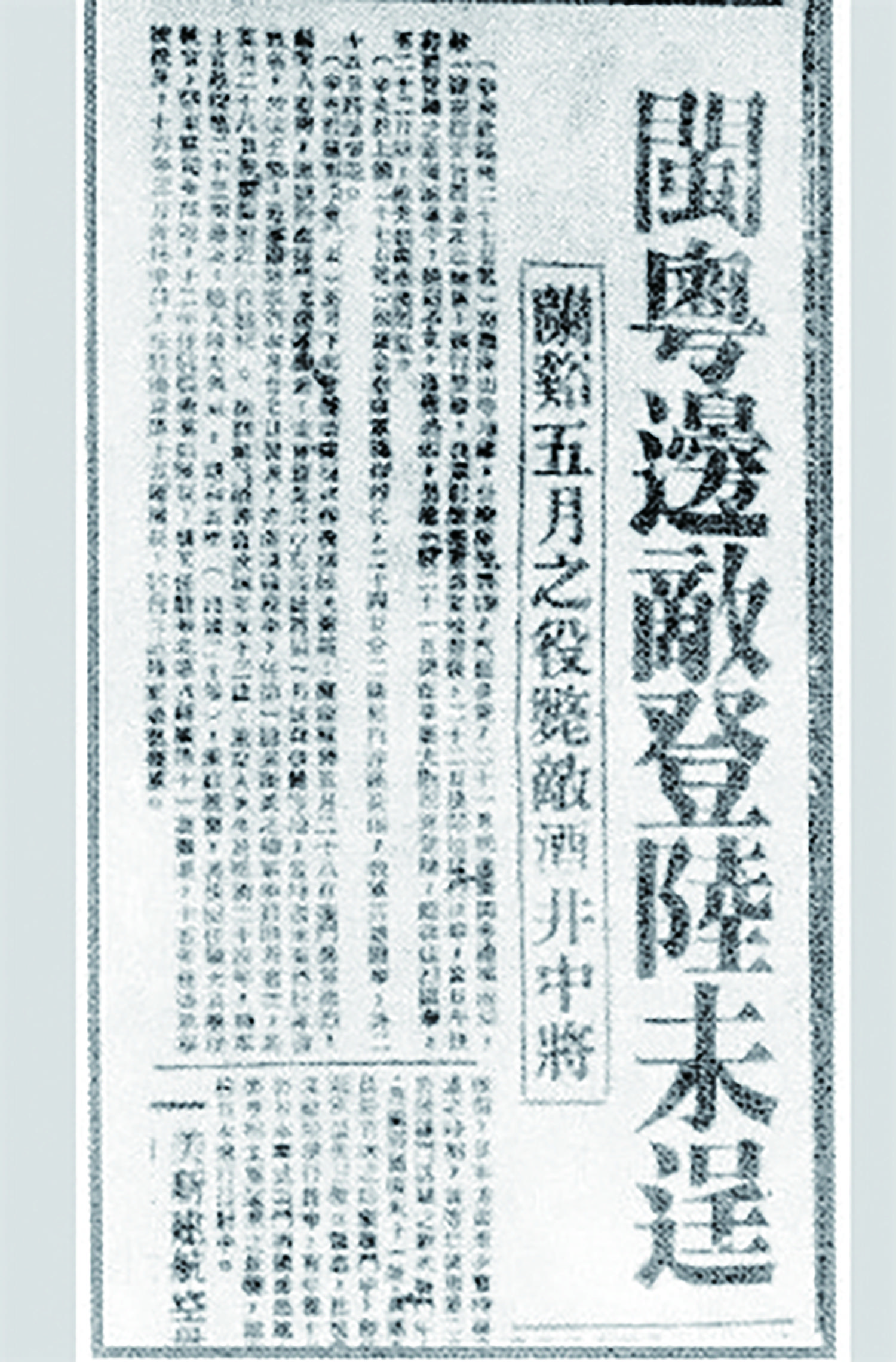

9月28日,《新华日报》以《兰溪五月之役毙敌酒井中将》为题作了简要报道。消息还提到,兰溪之战,日军伤亡上千人。

兰溪之战后,黄士伟随部队转战浙西、赣北及皖南,直至抗战胜利。后来,不愿打内战的他,毅然离开部队回到了成都,一直过着平静的生活。

而酒井直次的死因直到1984年才解密——日本防卫厅防卫研究所战史室编写的《中国派遣军》一书中,对酒井直次被炸的详细过程作了披露,书中特别写了这么一句:“现任师团长阵亡,自陆军创建以来还是首次。”

1985年,年过六旬的黄士伟偶然从资料中看到了日方的记载,才得知当年自己布设的地雷,炸死了鬼子中将。

看着那些熟悉的时间、地点和名字,黄士伟想起了当年的那场地雷阻击战。虽然这个好消息整整迟到了43年,但老人当时依然很高兴:“我对得起民族,对得起国家,对得起死去的战友。”

一块碑:铭记“兰溪五月之役”

历史当铭记,精神要传承。昔日的战场,早已看不到痕迹。

2015年,兰溪在城北邑厉坛附近的中亚东方名都公园,立起了一块“‘兰溪五月之役’抗战成果纪念地”的青石碑,将这段故事镌刻在上面。

胡汝明是兰溪地方志研究领域的专家,被称为兰溪“太史公”。说起“五月之役”,他表示,“当时为了消灭敌人,把地雷埋下后,上面盖了门板,再铺了泥土。当时,兰溪老百姓都主动把门板献出来,拿给军队布置地雷用,最终酒井直次踩到地雷被炸死。”

“我曾多次邀请黄士伟回兰溪看看,电话里他都答应了。谁料2014年,老英雄在成都离世,没能再回来。川军子弟到浙江打鬼子,这份情义兰溪忘不了,也永远不能忘……”胡汝明说。

每年都有不少前来缅怀的市民,共同追忆抗战烽火、聆听英雄故事。“听父母说,当年日军骑兵队过兰溪时,乡邻们跟着部队在山路上埋铁雷。”79岁的市民盛桂花轻触碑刻,1946年出生的她虽未亲历战火,却在父辈讲述中熟悉了这段历史。“00”后盛佳婧认真阅读着纪念碑上的文字,神情肃穆。“参观这样的历史纪念地,让我更加深刻地理解了先辈们的牺牲精神。”盛佳婧说。

如今,这座“兰溪五月之役”抗战成果纪念碑以静默的姿态,守护着一座城市军民同心共御外寇的历史记忆。

本版内容 记者 陈志恒 沈冰珂 陈 丰

版式设计 记者 包静怡

部分图片来源网络