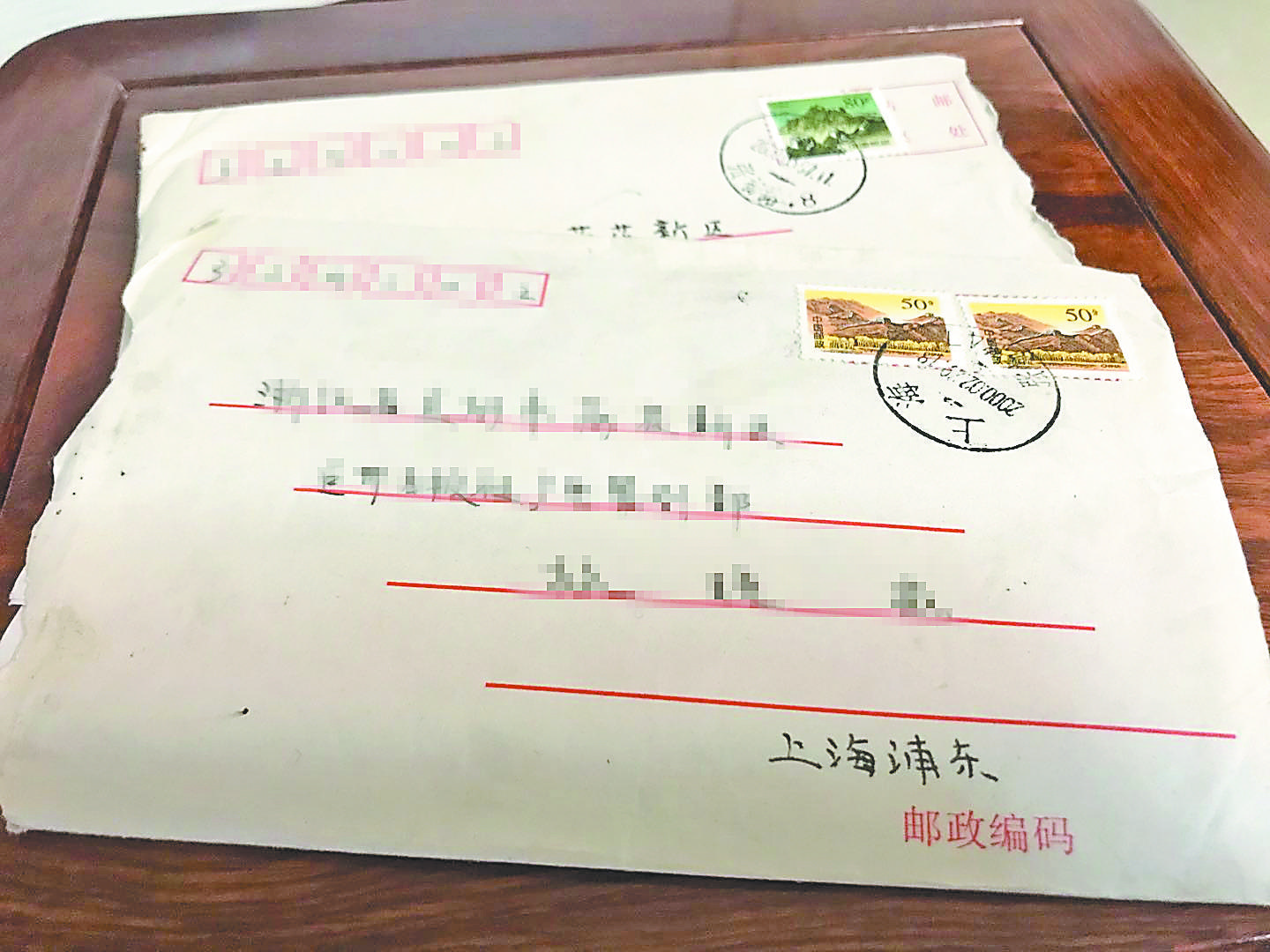

成家后换了几次房,搬了数次家,曾经厚厚的一沓书信不经意地发黄并“瘦身”:一部分留在了老家,一部分丢弃了,信封不知所踪只留下里面的信纸。

一转眼,20多年了。那些发生在上个世纪的往事,自己说过的话,历经时间冲刷都容易忘却。而这些信件,清楚地保留了几十年前的场景、片段。每每拿出来翻阅,重温的是那时的青葱岁月,怀念的是那时的亲情、友情以及初开的情窦。

第一封信什么时候写的,已无从查证。真正开始热衷书信应该是中学时代,准确地说应该是高中阶段。初中毕业后,同学中有上初中专、职校的,也有上重点高中、普高的,大多数人都留在同一座城市,无非就是城区和乡镇的区别。那时的书信内容大多是“互相鼓劲”型的,一周一封算频繁了。考到全市最好高中的那位同学,每周会给笔者寄几张他们学校的模拟试卷,再附一张龙飞凤舞的格子信纸,上面写着诸如“成功源于勤奋”之类的话语。

到了大学,大伙儿出省出市,或求学或参军。这时的书信往来已到达白热化阶段,有家书,也有情书。班里的生活委员负责每天去传达室取信件,一到圣诞节、元旦,她都要拉上同桌,每人一大摞捧上来,再逐一分发。收到信件数量最多的那几个女生,一脸傲娇。收到情书的男生,则很有可能被舍友“敲竹杠”,人手一根1.5元的雪糕。

那时,笔者的收信频率和数量在班里也算比较可观的。虽然家里装了电话,但除紧要事外,家人还是习惯写信,执笔人是自诩字写得不错的父亲。“要注意身体,不要挂念家里,我们都很好,就是你奶奶很想你,听着我们读你写回来的信都哭了……”时至今日,翻开大学时收到的第一封家书瞬间红了眼眶。

对谈男女朋友的异地大学生来说,书信在一定程度上缓解了相思之苦。大学时期的几个寒暑假,时任男友的那位也会来几封信,内容毫无文采可言,错别字屡见不鲜,更奇葩的是有几个字因不会写用拼音代替。如今,我们的女儿已上初中,在讲到她老爸的这段“黑历史”时,她有时会来一句:写信多麻烦,还是用手机好。

时光、潮流,一直把人追赶。如今,随着电话、手机的广泛使用,书信已悄无声息地隐退。“和每一个亲人通信,告诉他们我的幸福”,似乎已成一缕泛黄的温情追忆。

林晓燕