▢ 全媒体记者 王月 文/摄

“盛水水清甜,盛酒酒香醇,储茶味不变,插花花长久。”作为自古以来国民广泛使用的器皿材质,锡,质地柔软,色泽银白,具有良好的延展性和可塑性。相比于金银,价格低廉;相比于铜铅,不易生锈且对人体无害。锡制茶叶罐密封性好,可长期保持茶叶的色泽和芳香。锡制酒具斟酒,夏天清凉爽口,冬天温酒导热较快,令人惬意。因而,锡器被广泛应用在生产生活中,因此也在浩瀚的历史长河中留下不少遗珠。

义乌退休老教师骆国华收藏了上千件形态各异、用途迥然的锡器。走进他家中,笔者见别墅楼顶的那一方阁楼被精美非凡、流光溢彩的锡器挤得满满当当。骆老师指着一件件锡器如数家珍,向笔者讲述十几年间的收藏之路。

退休后结缘锡器

骆国华与锡器的相遇源自一场机缘巧合。2007年从教师岗位退休后,他时常来到收藏品市场闲逛,偶尔会拾几件喜爱的回家,起初入古玩圈子,经常打眼,便淡了收藏的念头。不久后,他读到老北京古铜张派第四代传人贾文忠先生撰写的一篇题为《锡器收藏正当时》的文章,发现锡器收藏较其他古玩收藏来说,不但冷门而且真假较易辨别。恰巧此时,在古玩市场中,他见到一件手炉式样的温酒器,顿觉非常合眼缘,即刻入了手,从此与锡器结下了不解之缘。

“起初,我在四处古玩市场见到锡器便买,也不管是什么造型什么样式的,就算是早已被侵蚀得破破烂烂的锡器也买。”骆老师回忆,初入门时虽然盲目,但也带着自己的目的。长久接触各种类型的锡器后,他掌握了许多鉴别技巧。“什么纯度的锡器,经历过多少年,会出现怎样的包浆,我心中都有谱。一件锡器,大约是什么年份,出自哪里,是真是假,是不是拼凑而成的,都一目了然。这都是长年累月训练出来的。”他说。

锡器在我国有着悠久的历史,最早可以追溯到商周时期,自南宋以来成为实用性器皿,到明清时期开始盛行。中国地大物博,自然锡器的提炼与工艺也有较为明显的区域特点,例如南方的锡器,含锡纯度就普遍低于北方。“北方冬季天气寒冷,如果锡的含量不够高,那便会染上‘锡疫’,成为粉末。”骆老师介绍,南方气候温暖,不太有“锡疫”的困扰,因此含锡量没有北方高。

由于锡金属较难保养的材质特点,能够保留至今的锡器年份都不太久远,若是明代至今的实用器已属罕见。

巧得明代锡酒壶

尽管明代的锡器已很少得见,但在十余年的收藏生涯中,骆老师也曾费尽千辛万苦得到过几件。其中一件大型桃形壶,最令他印象深刻。

“大约在2009年左右,我随一些老师前往余姚的周巷县古玩城,见到一件桃形的酒壶。见到时只觉得品相不错,但由于壶盖上稍有瑕疵且店主开价甚高,因而放弃。”此后过去两三年,当时骆国华已结交了不少收藏圈内的大拿,且多有交流。其中一位颇负盛名的藏家虞晓雷指导他,收藏锡器时不要广撒网,还需挑着看,年份久、造型别致的锡器更有收藏价值,并提到在余姚的某古玩城内见到一只年份不错的桃形锡酒壶,是个罕见的明代实用器,值得收藏。

骆国华一听,立马回想起几年前自己曾在余姚周巷县古玩城看中的那一只酒壶,于是立刻赶赴余姚求证。到店后,发现虞晓雷提到的与自己看到的果真是同一件锡器。“前前后后又去了数趟,大多数都是因为店主有事或是价格没谈拢。”骆国华往返五六次后才终于抱得宝物归。

这样的故事不胜枚举,在千余件收藏品中,有不少都是骆老师花费大量心血才收得的。“古有三顾茅庐得良才,今有老骆三趟五趟求珍宝。”在骆国华心里,求宝的过程亦是一份收藏带来的快乐。

十余载收得千般宝

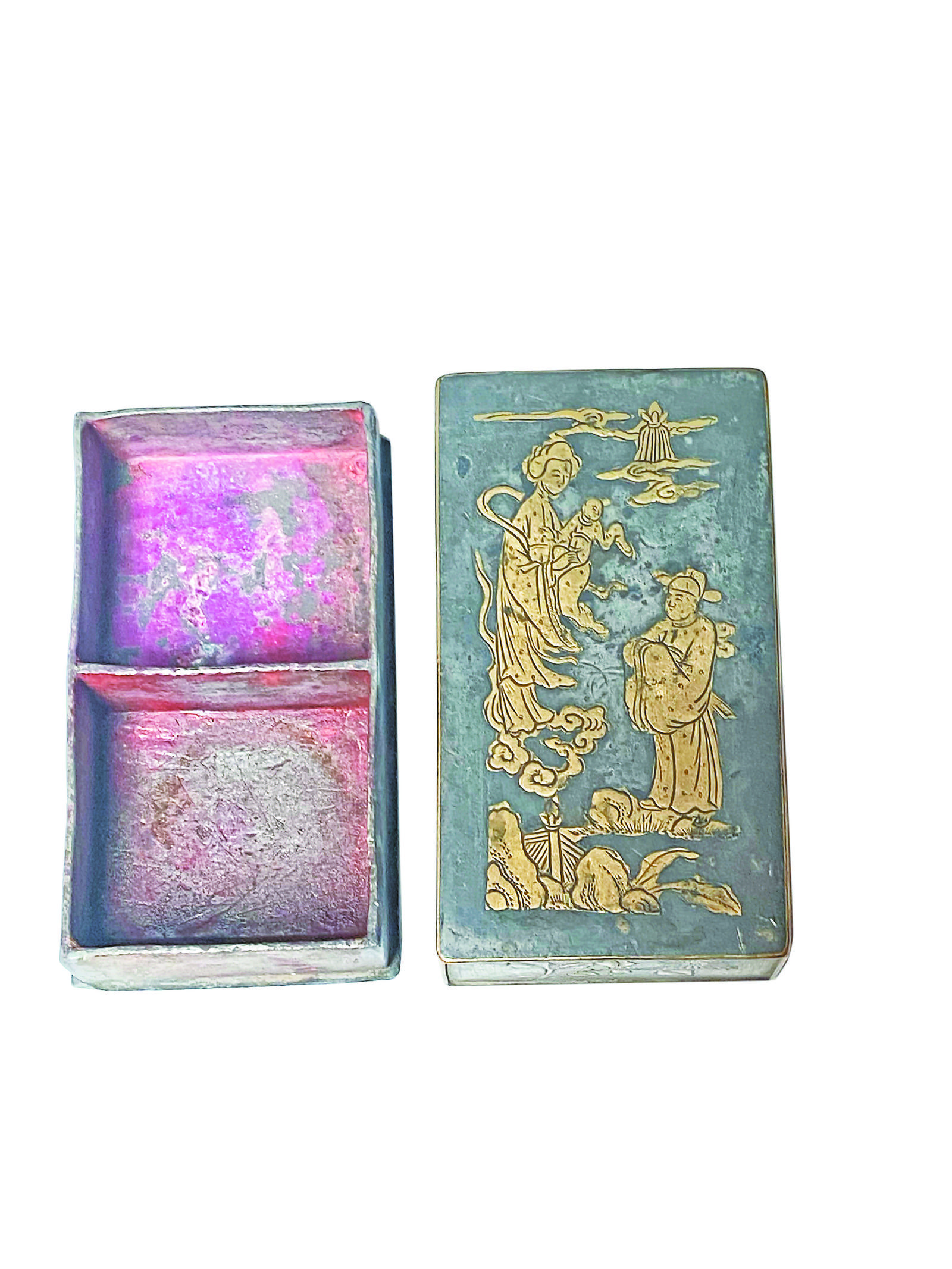

礼器、饮具、食具、灯烛具、烟具、熏具、文具……只要是我们生活中可见的,在古代都曾有过锡器的身影。在骆国华的“珍宝阁楼”中,笔者见到了琳琅满目的锡器,件件精美别致,让人不由发出阵阵惊叹。“你瞧瞧这个,这是女孩子最喜欢的。”只见约莫一方十余公分宽、三十余公分长的锡盒上,覆了一层繁复华丽的深红色牡丹花雕饰,中央还镶嵌了一枚雕琢着牡丹的白玉。观看外饰便觉得爱不释手,打开一看,发现竟然是一件女子的首饰盒。“这件锡盒最独特的地方就是锡盖上的‘剔红’工艺,这是一件锡器与漆器相结合的产物。”据骆老师介绍,这一件首饰盒,起码需要花费古代工匠数年的心血,足以证明古代女子对首饰的珍爱,也可一窥古代千金贵妇们的奢靡生活。

奇珍异宝令人目不暇接,看完了首饰盒,一件寿桃形状的锡酒壶,又引起了笔者的注意。与常见的圆形茶壶、方形酒壶不同,它整个造型就是一只立体的、带着枝叶的寿桃,桃身上嵌着桃叶,底座和手把都是桃树枝丫。虽说这寿桃是一个酒壶,可偏偏却没有壶盖,这就令人称奇了。“这是一件倒流壶,它倒酒的口子在壶底呢!”最终还是骆老师揭开了谜底,只见“寿桃”底座交错的“藤蔓”下掩映着一个圆圆的洞口。“放酒时,用一个漏斗导入其中即可,就算把壶立起来,由于壶身内的精妙设计,酒水也不会从底座中渗出。”

探锡器,谈锡器,研究锡器,这俨然成为骆国华退休生活的主要内容。除了自己琢磨,他还加入了中国锡器研究会,撰写一些自己的收藏心得与国内众多藏友相互交流借鉴,互学互促。“收藏,能守住一份文化,还能让自己的生活更有意义,何乐而不为呢?”骆国华如是说。