▢ 良木 文/摄

方增先(1931-2019年)是新中国现实主义人物画创作的代表人物之一,是中国画坛具有广泛影响的“新浙派人物画”的奠基人和推动者。为了缅怀这位著名的中国画大家,近日,中国国家画院举办了“方增先先生艺术成就讨论会”。

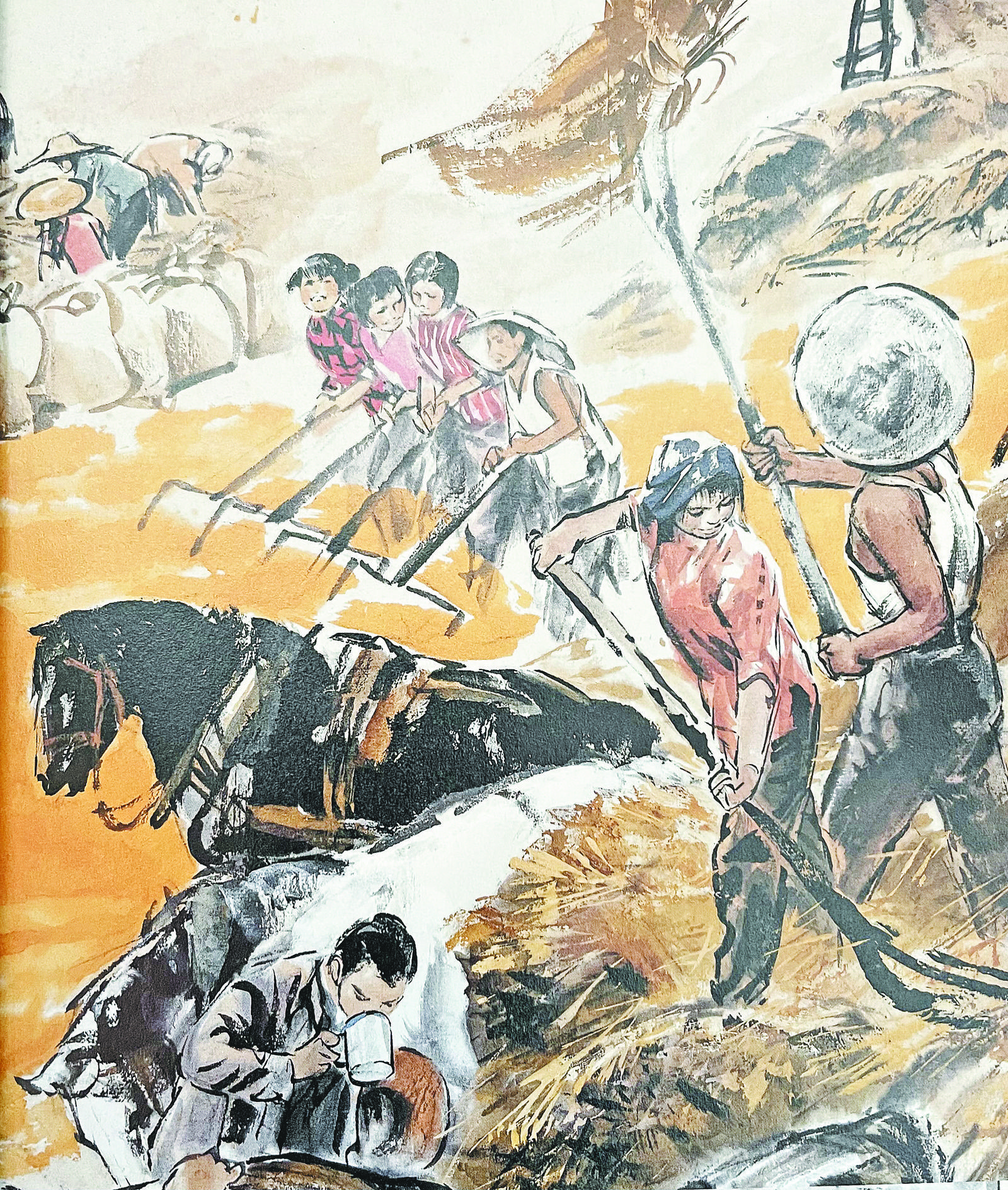

令笔者有些诧异的是,讨论会上,多位发言者高度评价了方增先为小说《艳阳天》所画的插图。小说《艳阳天》因局限于当时的创作环境,回头来看艺术水准并不太高,早已“泯然众人矣”;方增先为小说所画插图,由于达到了写实人物画的一个高峰,却获得了持久、独立的艺术价值。

京郊采风一个月

《艳阳天》是浩然创作的一部长篇小说,以京郊某农业生产合作社为故事发生地,叙述了合作社遭受一场重灾后,党支部书记率领群众生产自救、战胜灾害的故事。

小说出版后,当时引起了轰动。为出第二版,浩然就想找位画家创作一些插图作品。在一位朋友的引荐下,方增先与浩然见了面,因为都来自农村,有着深深的乡土情结,两人相谈甚欢。

方增先从小在南方长大,并不熟悉北方农村生活,就提出想去京郊采风。浩然十分认可,在他的牵线下,方增先来到京郊,也见到了小说男主角的原型。这位原型浓眉大眼,十分入画,方增先觉得他与小说中的人物酷似,马上认真地给他画了几幅速写。

一切似乎都进行得顺风顺水。转眼一个月就快过去了,方增先却觉得还有点遗憾——一直没找到让自己眼睛一亮的女主角“原型”。其实,接待方也一直积极地为方增先找“原型”,有乡干部、村干部等,方增先也画了些速写,有的还拍了照片,但他总觉得生活中的形象,与自己理想中的形象有距离。为此,方增先心里很不踏实,临走前一天,他找到乡里的文书,直截了当地问他:“能不能找一位漂亮姑娘画像,倒不一定要干部什么的。”文书一听就领会了他的意思,马上说有的有的。就这样,文书带着方增先,七拐八拐,来到一家饭店后的电话接线间,里面只有几个平方米大小,坐着位漂亮姑娘,机灵中有一股掩饰不住的青春气息。这正是方增先想找的“模特”,他赶紧掏出速写本,全神贯注地画了几张速写,把时间都忘记了。

方增先的学生、人物画家吴山明曾这样为笔者解惑:“即使找到与自己想像比较接近的人,绘画时并不可能直接搬用。因为绘画中的人物形象,比真人更有塑造的可变性。当然,能够找到比较理想的‘模特’,更容易激起创作灵感,因而更容易画出有深度的人物。方老师当年名气已很大,为了一套小说插图,仍这样一丝不苟,实在令人感动。”

“蒸笼”里面苦创作

回浙江后,方增先就投入到了小说插图创作之中。不过,他的“主业”,还是在美院教书、编写教材等;小说插图这个“副业”,只能见缝插针地进行。

为了更有效率,方增先借用了朋友的一个阁楼,有点业余时间,就藏在阁楼上画画。初夏天气,杭州比较炎热,阁楼很小,且很闷热,就像一个“蒸笼”一样。但为了不耽搁出版时间,他总是马不停蹄地赶画。有时一笔下去,感觉不错,一不小心,两三滴汗却滴在了宣纸上,只能眼睁睁地看着构图被破坏。于是只得再次摊开宣纸,重新再来……

经过一个夏天的辛苦,方增先断断续续完成了36幅插图。令他欣慰的是,浩然一见到这些插图,十分激动地说:“兄弟,你太有才气了,画得太像了,简直与我书中的主人公一模一样,与我写的场景一模一样的。”

这些插图随小说《艳阳天》出版后,几家出版社闻风而动,将插图以《艳阳天插图选》为题,单独出书。北京、上海、河北三地的出版社,出版了三个不同版本的单行本。

《艳阳天插图选》出版后,大受欢迎,一抢而空。

方增先自己曾经总结道:“在当年,美术创作处在僵化的状态,我的这些插图,运用了比较自由轻松的画风,又多角度画出了各种人物场景,无疑似一股清新的空气,自然受到了追捧。”

成了画家们的教材

2007年,《跋涉者——方增先艺术回顾展》在上海开展时,师从黄胄的著名国画家史国良专程从北京赶来观展,他对方增先说:“您为《艳阳天》画的插图,是写实人物画的最高境界。当年你40多岁,精、气、神俱足。我来观展,特为此插图也。”

自从方增先的这些插图出版以来,像史国良这样给予高度评价的人,十分普遍。特别是当年一些年轻画家,都曾从这些插图中获得艺术养分,因而感触更深。

曾经担任过方增先助教的吴宪生教授,则从中国美院人物画教学体系的高度,对方增先的创作进行了总结,他说:“方老师在教学中善于思考,不断总结经验,一有所得,即在教学中予以推广,毫不保留。上世纪70年代,他画《艳阳天》插图、《孔乙己》连环画取得了成功经验,在研究生的创作教学中,便安排我们用连环画的形式来进行水墨画创作,通过大量的练习来提高造型、创作能力。”

中国美协秘书长马锋辉是从浦江走出去的画家,得到了方增先的悉心指点,他在“方增先先生艺术成就讨论会”上这样说:“农民一直是方先生绘画的主题,农村题材是方先生一生的追求,也是方先生挥之不去的艺术图景。”