“丹溪群山俱有情,颙昂环列如逢迎。东出双秀高冲天,惟先两峰当我前。”南宋政治家、理学家徐侨的一首《丹溪吟》,缓缓道出了赤岸镇的礼义之风。赤岸镇历史悠久,人文荟萃,文化脉络蔓延两千余年,正是这样一方宝地,历代来人才辈出,文化底蕴生生不息。

赤岸镇山水环抱,钟灵毓秀,独特的地理环境成为滋养赤岸镇地域文化形成与发展的沃土,诞生了赤岸镇独特的耕读文化,让这座古镇持续散发着无穷魅力。

耕读文化源远流长

千年文明古义乌,历数这座城市的文化景观,不少都坐落于赤岸镇。目前全镇现有国家级文保单位3处,市级以上文保单位和文保点75处,三普登录点以上文物212处,国家级传统古村落6处。千年古镇历经岁月变迁,建筑、风貌、环境各有改变,唯独不变的是源远流长、博大精深的耕读文化,支撑着赤岸镇成为名副其实的历史文化名镇。

耕读文化的起源,与赤岸镇的地缘特征息息相关。赤岸镇北部、中部为平原、盆地,声闻溪、丹溪纵贯全境,东部、南部、西部山脉纵横,峰峦叠翠。青山与绿水相互交融,山川与盆地遥相呼应,赤岸镇独特的地理环境为农耕的发展打下了坚实的基础。古往今来,赤岸镇土地肥沃,物产丰饶,盛产粮、糖、猪、茶叶、杨梅、毛芋、笋、高山蔬菜等。如今,官余脆柿、五柳蜜橘、山盆杨梅、乔亭稻田等地标性特色农业资源更是成为赤岸镇的“金字招牌”。

悠久而殷实的农耕文化造就了无数饱学之士、忠臣良将。古时,农家、士人子弟勤勉读书,参加科举考试,状元、榜眼各有所出,进士更是层出不穷。据统计,仅在两宋时期,赤岸镇就孕育了43位进士。科举时代更是见证了杨氏家族十八进士、朱氏九子七登科等流传千古的佳话。近现代以来赤岸镇更是人才辈出,涌现出了一批又一批科学家、文学家和教育家。冯雪峰、冯志祥、冯泽芳等人成为时代的楷模,他们不仅自身成就斐然,还通过无形的精神力量反哺着赤岸镇这片土地,推动其长远发展。

在赤岸镇南青口村有一家状元馆,是为纪念义乌历史上唯一一位状元王龙泽而建造。踏进状元馆,可见状元木塑雕像神采奕奕、气宇轩昂。馆壁四周镌刻着王龙泽及先贤们的故事,仿佛带人穿越回宋朝时期,一睹先辈英姿。据镇退休老领导王晋木介绍,每年中高考前,都有众多学子涌入状元馆内向王龙泽雕像祈福。为此,南青口村村民还会自发制作状元帽赠送给学子,并在状元馆前悬挂粽子,寓意着“一举高粽”,将美好的祝愿传递给莘莘学子。近年来,南青口村开始为入学学子举办启蒙礼,孩子们齐聚在“状元及第”的牌匾下,由长者为孩子们点朱砂,教导孩子们致敬圣贤师长,以传统礼仪形式勉励他们立状元之志,让耕读文化延绵不绝地流传下去。

文化地标的前世今生

赤岸镇书香文脉绵长,耕读文化所依托的历史文化地标众多,承载着教育事业的发源与兴盛。目前有记载的最早的民办教育机构是徐侨于嘉定十一年(1218年)在孝冯祠堂东创办的东岩书舍。徐侨罢官归故里,在此开坛讲学、招收门徒,培养了朱元龙、康植、叶由庚等众多名家。后期,蜀山书舍、篁屏书舍、凤林书院、东川书院等古代书院陆续创办,传承着不朽的耕读文化。

走进赤岸镇乔亭村,依稀能够感受到老建筑散发出的古朴气息,漫步其中,仿佛时光都“走”得更慢些,让人不自觉地想徜徉在这座静谧的村子里,去探寻与古人间的隔空“对话”。乔亭村历史悠久,人杰地灵,文人辈出。据记载,明清时期,就有大夫9人,知府3人,入品者众多,文臣武将,一时名声在外。“前半村出文人,后半村出武将”,说的正是乔亭村。

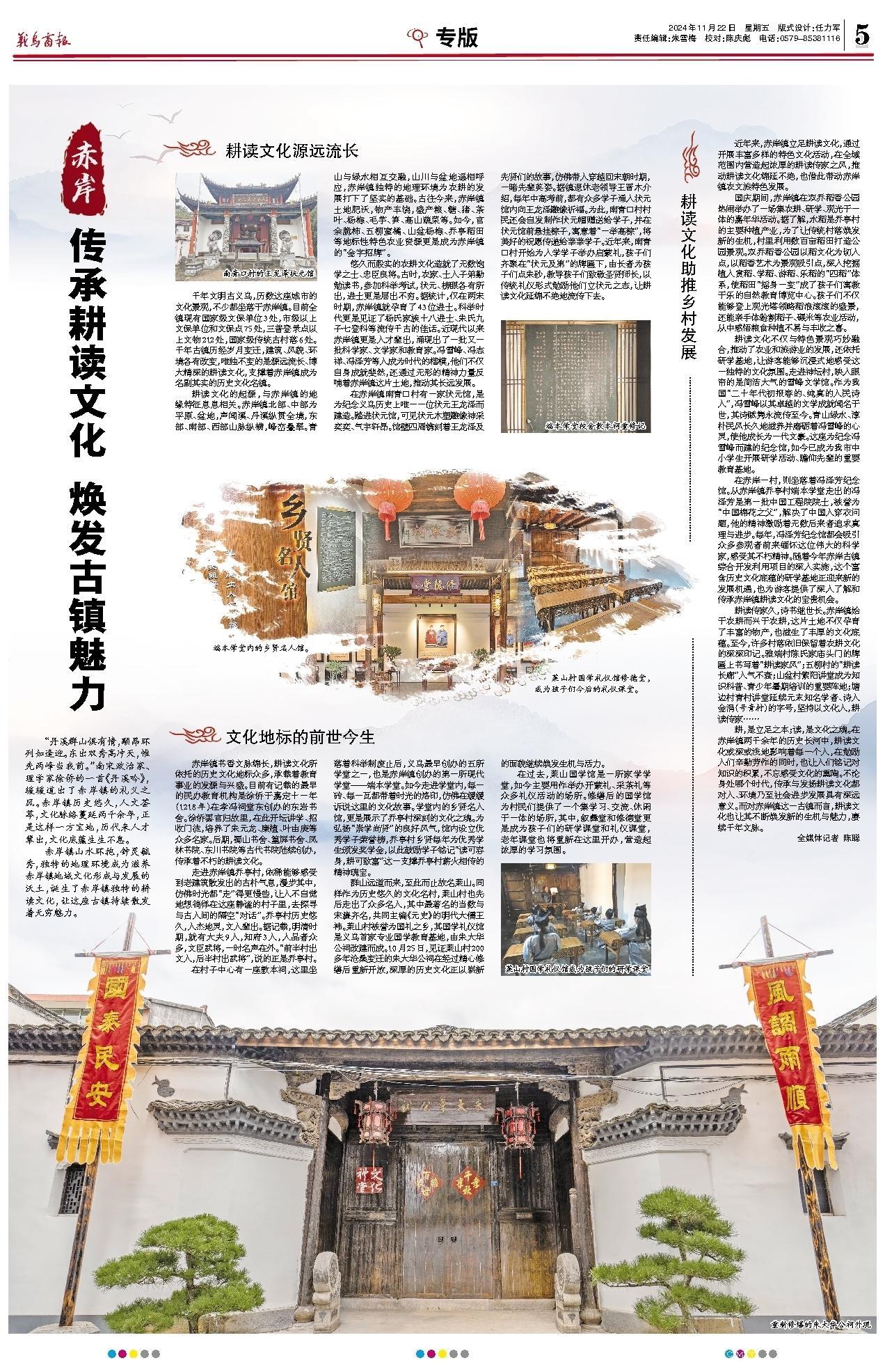

在村子中心有一座敦本祠,这里坐落着科举制废止后,义乌最早创办的五所学堂之一,也是赤岸镇创办的第一所现代学堂——端本学堂。如今走进学堂内,每一砖、每一瓦都带着时光的烙印,仿佛在缓缓诉说这里的文化故事。学堂内的乡贤名人馆,更是展示了乔亭村深刻的文化之魂。为弘扬“崇学尚贤”的良好风气,馆内设立优秀学子荣誉榜,乔亭村乡贤每年为优秀学生颁发奖学金,以此鼓励学子铭记“读可容身,耕可致富”这一支撑乔亭村薪火相传的精神瑰宝。

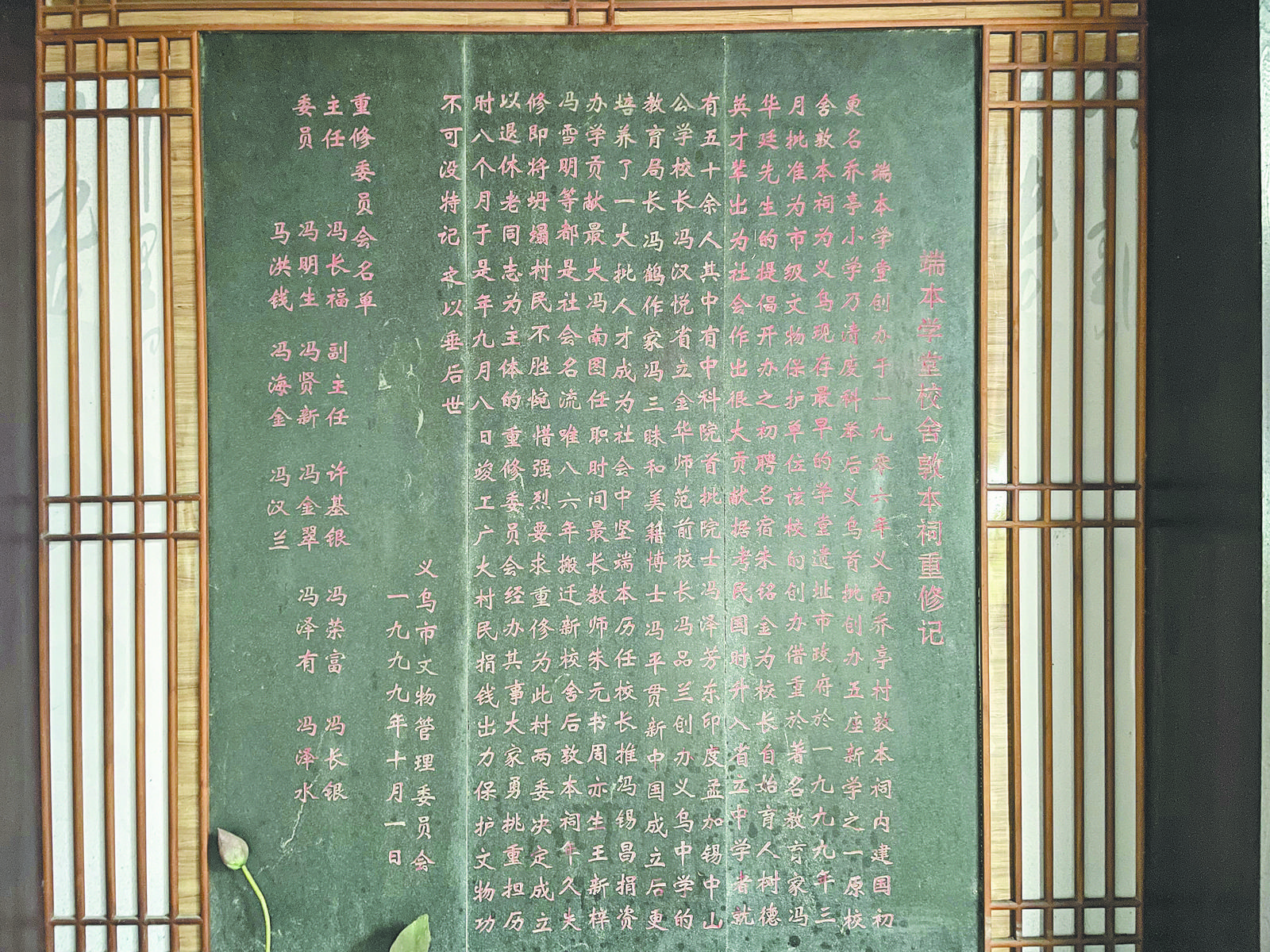

群山远道而来,至此而止故名莱山。同样作为历史悠久的文化名村,莱山村也先后走出了众多名人,其中最著名的当数与宋濂齐名,共同主编《元史》的明代大儒王袆。莱山村被誉为国礼之乡,其国学礼仪馆是义乌首家专业国学教育基地,由朱大华公祠改建而成。10月25日,见证莱山村200多年沧桑变迁的朱大华公祠在经过精心修缮后重新开放,深厚的历史文化正以崭新的面貌继续焕发生机与活力。

在过去,莱山国学馆是一所家学学堂,如今主要用作举办开蒙礼、采茶礼等众多礼仪活动的场所。修缮后的国学馆为村民们提供了一个集学习、交流、休闲于一体的场所,其中,叙彝堂和修德堂更是成为孩子们的研学课堂和礼仪课堂,老年课堂也将重新在这里开办,营造起浓厚的学习氛围。

耕读文化助推乡村发展

近年来,赤岸镇立足耕读文化,通过开展丰富多样的特色文化活动,在全域范围内营造起浓厚的耕读传家之风,推动耕读文化绵延不绝,也借此带动赤岸镇农文旅特色发展。

国庆期间,赤岸镇在双乔稻香公园热闹举办了一场集农耕、研学、观光于一体的嘉年华活动。据了解,水稻是乔亭村的主要种植产业,为了让传统村落焕发新的生机,村里利用数百亩稻田打造公园景观。双乔稻香公园以稻文化为切入点,以稻香艺术为景观吸引点,深入挖掘植入赏稻、学稻、游稻、乐稻的“四稻”体系,使稻田“摇身一变”成了孩子们寓教于乐的自然教育博览中心。孩子们不仅能够登上观光塔领略稻浪滚滚的盛景,还能亲手体验割稻子、碾米等农业活动,从中感悟粮食种植不易与丰收之喜。

耕读文化不仅与特色景观巧妙融合,推动了农业和旅游业的发展,还依托研学基地,让游客能够沉浸式地感受这一独特的文化氛围。走进神坛村,映入眼帘的是简洁大气的雪峰文学馆。作为我国“二十年代初报春的、纯真的人民诗人”,冯雪峰以其卓越的文学成就闻名于世,其诗赋隽永流传至今。青山绿水、淳朴民风长久地滋养并磨砺着冯雪峰的心灵,使他成长为一代文豪。这座为纪念冯雪峰而建的纪念馆,如今已成为我市中小学生开展研学活动、瞻仰先辈的重要教育基地。

在赤岸一村,则坐落着冯泽芳纪念馆。从赤岸镇乔亭村端本学堂走出的冯泽芳是第一批中国工程院院士,被誉为“中国棉花之父”,解决了中国人穿衣问题,他的精神激励着无数后来者追求真理与进步。每年,冯泽芳纪念馆都会吸引众多参观者前来缅怀这位伟大的科学家,感受其不朽精神。随着今年赤岸古镇综合开发利用项目的深入实施,这个富含历史文化底蕴的研学基地正迎来新的发展机遇,也为游客提供了深入了解和传承赤岸镇耕读文化的宝贵机会。

耕读传家久,诗书继世长。赤岸镇始于农耕而兴于农耕,这片土地不仅孕育了丰富的物产,也滋生了丰厚的文化底蕴。至今,许多村落依旧保留着农耕文化的深深印记。雅端村陈氏家庙头门的牌匾上书写着“耕读家风”;五柳村的“耕读长廊”人气不衰;山盆村紫阳讲堂成为知识科普、青少年暑期培训的重要阵地;塘边村青村讲堂延续元末知名学者、诗人金涓(号青村)的字号,坚持以文化人,耕读传家……

耕,是立足之本;读,是文化之魂。在赤岸镇两千余年的历史长河中,耕读文化或深或浅地影响着每一个人,在勉励人们辛勤劳作的同时,也让人们铭记对知识的积累,不忘感受文化的熏陶。不论身处哪个时代,传承与发扬耕读文化都对人、环境乃至社会进步发展具有深远意义。而对赤岸镇这一古镇而言,耕读文化也让其不断焕发新的生机与魅力,赓续千年文脉。

全媒体记者 陈聪