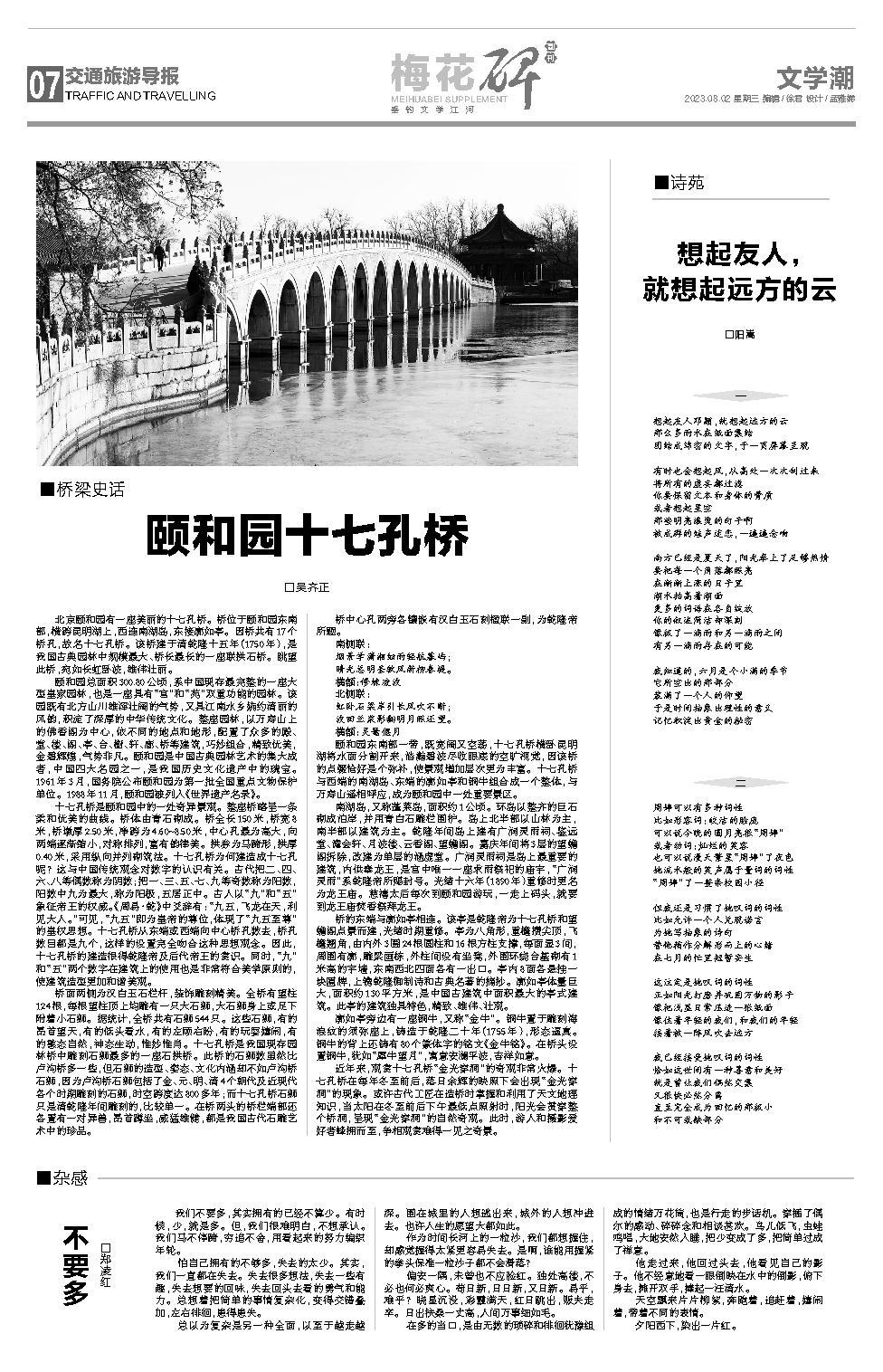

北京颐和园有一座美丽的十七孔桥。桥位于颐和园东南部,横跨昆明湖上,西连南湖岛,东接廓如亭。因桥共有17个桥孔,故名十七孔桥。该桥建于清乾隆十五年(1750年),是我国古典园林中规模最大、桥长最长的一座联拱石桥。眺望此桥,宛如长虹卧波,雄伟壮丽。

颐和园总面积300.80公顷,系中国现存最完整的一座大型皇家园林,也是一座具有“宫”和“苑”双重功能的园林。该园既有北方山川雄浑壮阔的气势,又具江南水乡婉约清丽的风韵,积淀了深厚的中华传统文化。整座园林,以万寿山上的佛香阁为中心,依不同的地点和地形,配置了众多的殿、堂、楼、阁、亭、台、榭、轩、廊、桥等建筑,巧妙组合,精致优美,金碧辉煌,气势非凡。颐和园是中国古典园林艺术的集大成者,中国四大名园之一,是我国历史文化遗产中的瑰宝。1961年3月,国务院公布颐和园为第一批全国重点文物保护单位。1988年11月,颐和园被列入《世界遗产名录》。

十七孔桥是颐和园中的一处奇异景观。整座桥略呈一条柔和优美的曲线。桥体由青石砌成。桥全长150米,桥宽8米,桥墩厚2.50米,净跨为4.60~8.50米,中心孔最为高大,向两端逐渐缩小,对称排列,富有韵律美。拱券为马蹄形,拱厚0.40米,采用纵向并列砌筑法。十七孔桥为何建造成十七孔呢?这与中国传统观念对数字的认识有关。古代把二、四、六、八等偶数称为阴数;把一、三、五、七、九等奇数称为阳数,阳数中九为最大,称为阳极,五居正中。古人以“九”和“五”象征帝王的权威。《周易·乾》中爻辞有:“九五,飞龙在天,利见大人。”可见,“九五”即为皇帝的尊位,体现了“九五至尊”的皇权思想。十七孔桥从东端或西端向中心桥孔数去,桥孔数目都是九个,这样的设置完全吻合这种思想观念。因此,十七孔桥的建造很得乾隆帝及后代帝王的赏识。同时,“九”和“五”两个数字在建筑上的使用也是非常符合美学原则的,使建筑造型更加和谐美观。

桥面两侧为汉白玉石栏杆,装饰雕刻精美。全桥有望柱124根,每根望柱顶上均雕有一只大石狮,大石狮身上或足下附着小石狮。据统计,全桥共有石狮544只。这些石狮,有的昂首望天,有的低头看水,有的左顾右盼,有的玩耍嬉闹,有的憨态自然,神态生动,惟妙惟肖。十七孔桥是我国现存园林桥中雕刻石狮最多的一座石拱桥。此桥的石狮数虽然比卢沟桥多一些,但石狮的造型、姿态、文化内涵却不如卢沟桥石狮,因为卢沟桥石狮包括了金、元、明、清4个朝代及近现代各个时期雕刻的石狮,时空跨度达800多年;而十七孔桥石狮只是清乾隆年间雕刻的,比较单一。在桥两头的桥栏端部还各置有一对异兽,昂首蹲坐,威猛雄健,都是我国古代石雕艺术中的珍品。

桥中心孔两旁各镶嵌有汉白玉石刻楹联一副,为乾隆帝所题。

南侧联:

烟景学潇湘细雨轻航暮屿;晴光总明圣软风新柳春堤。横额:修蝀凌波北侧联:

虹卧石梁岸引长风吹不断;波回兰浆影翻明月照还望。横额:灵鼍偃月

颐和园东南部一带,既宽阔又空荡,十七孔桥横卧昆明湖将水面分割开来,浩瀚碧波尽收眼底的空旷视觉,因该桥的点缀恰好是个弥补,使景观增加层次更为丰富。十七孔桥与西端的南湖岛、东端的廓如亭和铜牛组合成一个整体,与万寿山遥相呼应,成为颐和园中一处重要景区。

南湖岛,又称蓬莱岛,面积约1公顷。环岛以整齐的巨石砌成泊岸,并用青白石雕栏围护。岛上北半部以山林为主,南半部以建筑为主。乾隆年间岛上建有广润灵雨祠、鉴远堂、澹会轩、月波楼、云香阁、望蟾阁。嘉庆年间将3层的望蟾阁拆除,改建为单层的涵虚堂。广润灵雨祠是岛上最重要的建筑,内供奉龙王,是宫中唯一一座求雨祭祀的庙宇,“广润灵雨”系乾隆帝所赐封号。光绪十六年(1890年)重修时更名为龙王庙。慈禧太后每次到颐和园游玩,一走上码头,就要到龙王庙焚香祭拜龙王。

桥的东端与廓如亭相连。该亭是乾隆帝为十七孔桥和望蟾阁点景而建,光绪时期重修。亭为八角形,重檐攒尖顶,飞檐翘角,由内外3圈24根圆柱和16根方柱支撑,每面显3间,周围有廓,雕梁画栋,外柱间设有坐凳,外围环绕台基砌有1米高的宇墙,东南西北四面各有一出口。亭内8面各悬挂一块匾牌,上镌乾隆御制诗和古典名著的摘抄。廓如亭体量巨大,面积约130平方米,是中国古建筑中面积最大的亭式建筑。此亭的建筑独具特色,精致、雄伟、壮观。

廓如亭旁边有一座铜牛,又称“金牛”。铜牛置于雕刻海浪纹的须弥座上,铸造于乾隆二十年(1755年),形态逼真。铜牛的背上还铸有80个篆体字的铭文《金牛铭》。在桥头设置铜牛,犹如“犀牛望月”,寓意安澜平波,吉祥如意。

近年来,观赏十七孔桥“金光穿洞”的奇观非常火爆。十七孔桥在每年冬至前后,落日余辉的映照下会出现“金光穿洞”的现象。或许古代工匠在造桥时掌握和利用了天文地理知识,当太阳在冬至前后下午最低点照射时,阳光会贯穿整个桥洞,呈现“金光穿洞”的自然奇观。此时,游人和摄影爱好者蜂拥而至,争相观赏难得一见之奇景。

□吴齐正