今年央视春晚中,原创舞剧《咏春》给观众带来“舞武交融”的视觉盛宴,也将“香云纱染整技艺”搬上舞台。表演者身着绛红与黑两色相间的香云纱服装,凸显了中华传统文化魅力。如今,香云纱、真丝、绸缎等天然质感的传统面料,让旗袍、马面裙等国风服饰频频出圈,掀起国风热潮,成为当仁不让的国货“潮品”。

眼下,我市也有不少旗袍从业者将香云纱染整技艺运用在旗袍上,让端庄、典雅的旗袍演绎出东方美。三月的鸡鸣阁、江边绿廊等地,春和景明、文艺气息浓郁,成了旗袍、马面裙等国风爱好者的“打卡地”。身着传统服饰的人们,尽情展现着优美的身姿,更凸显了文化自信。

穿在身上的“非遗”

香云纱染整技艺即晒莨,是采用植物染料薯莨为丝绸染色的一种工艺,于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。香云纱本名“莨纱”,它的触感柔软,因穿着时会发出“沙沙”响声,又名“响云纱”。纯手工制作的香云纱,被纺织界誉为“软黄金”。

香云纱染整工艺流程包括浸莨水、晾晒、洒莨水、封莨水、煮练、卷绸、过泥、洗涤、晒干、摊雾、拉幅、整装等十多道工序。过泥为染整中最为关键的工序,须将灰黑色的纯净河泥搅成糊状,薄敷于经多次莨水浸泡的绸面,让薯茛中的单宁与河泥中的铁离子发生化学反应而将绸面染成黑、褐色。这一操作需在夜间进行,并于天亮前完成,以免因阳光照射染黑底面。过泥后经洗涤晒干,黄昏时分将绸匹摊于草地上软化,即完成香云纱染整工艺流程。

复杂的制作工艺及特殊的丝绸质感,使香云纱享有“黑色闪光珍珠”的美誉。从材料到挑选到气候适应,纯手工的香云纱制作是机械化不可替代的,为此有人赞叹“世间没有两匹一模一样的香云纱。”由于面料具有凉爽宜人、易洗快干、色深耐脏、不沾皮肤、轻薄而不易褶皱、柔软而富有身骨的特点,受到人们的青睐。

旗袍“遇见”香云纱

上世纪三四十年代是旗袍的黄金时代,它几乎成了中国妇女的标准服装。而随着时代变迁,改良后的旗袍彻底摆脱了老式样,成为中国女性独具民族特色的时装之一。穿越时光,姗姗而来,旗袍一路摇曳,散发出中华传统文化的独特韵味。

如果旗袍与香云纱相遇,会擦出什么样的火花?日前,在“95后”旗袍从业者施曼芸的工作室,记者看到了衣架上悬挂着一整排香云纱旗袍以及一匹匹香云纱料子。眼下,她已拥有属于自己的香云纱面料供应商,自己设计旗袍款式,与当下审美对接,让喜欢旗袍的客户穿着时尚又舒适。

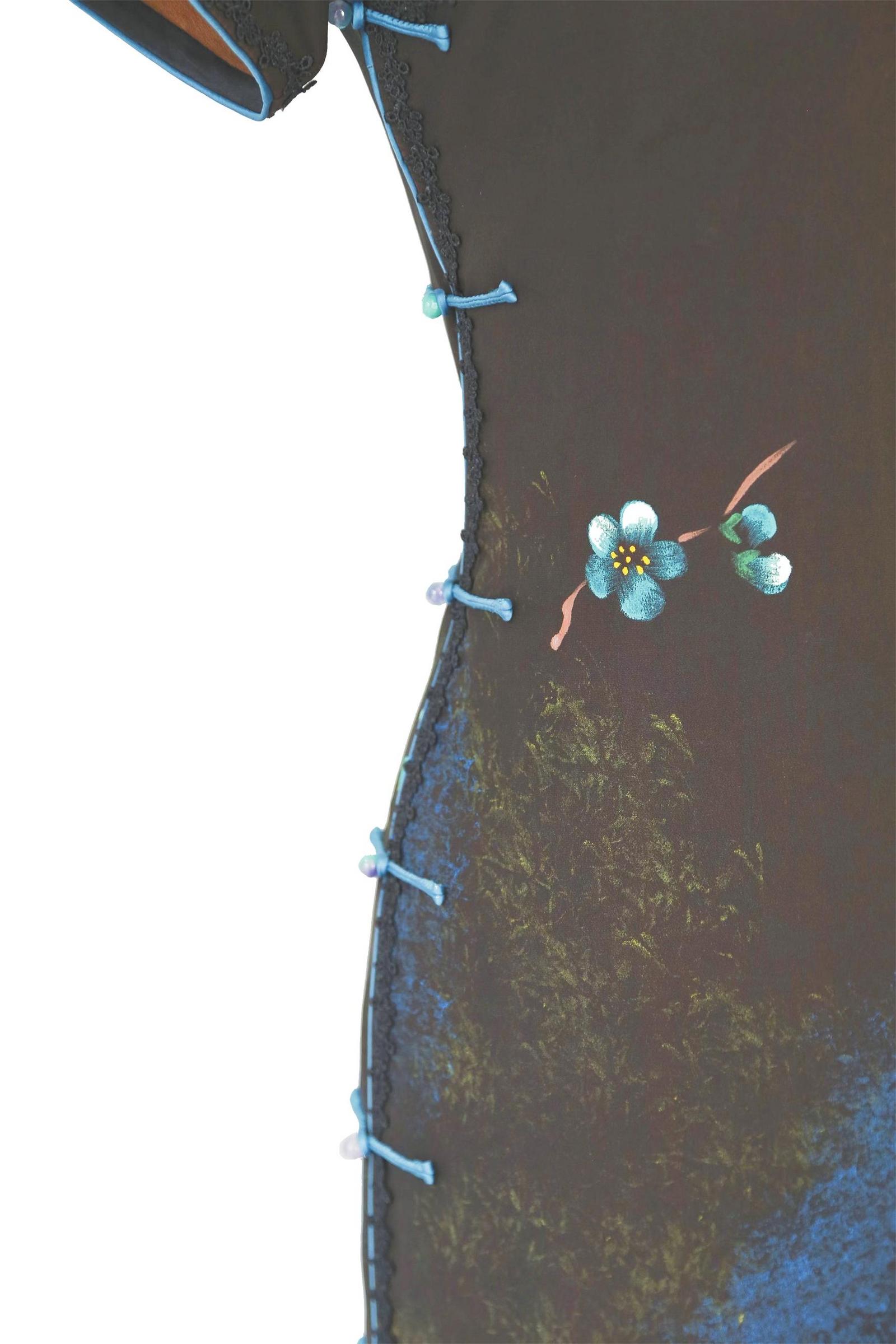

在施曼芸的工作室里,记者看到,香云纱面料上,手绘的白蓝色梅花肆意绽放,意蕴十足;而立领、裙边使用了蕾丝元素,为旗袍“阮梅”增加了时尚度;别具一格的盘扣则起到了“画龙点睛”的效果。轻触她设计的另一款旗袍“繁花”,尽管面料也是香云纱,但与“阮梅”相比,触感更为柔软。

成立工作室以来,施曼芸从旗袍定制到走上品牌化服饰经营路线。现在,她的工作室从线下销售到线上直播,让设计感十足的旗袍从义乌销往全国各地。这一路上,服装设计专业毕业的施曼芸从未停下探索的步伐。2019年,她顺利从由国家艺术基金支持的“上海海派旗袍文化与工艺传承人才培养”项目结业。不断学习精深,施曼芸将传统工艺与提花技术、3D追踪技术等相结合,让更多人了解旗袍和传统工艺,改变人们对香云纱“暗沉老气”的刻板认知。

施曼芸的客户,年龄层主要分布在25岁—45岁之间,以30岁人群居多。旗袍爱好者吴琳是其中之一。“谁说年轻人不能穿香云纱?”已经在施曼芸的店铺里购买了8年旗袍的她说。从春天穿到夏天,吴琳把旗袍的穿搭融入生活工作中,还带动了身边的朋友理解旗袍、爱上旗袍。

实际上,香云纱也具备时尚风格,例如与俏皮亮色相搭制成旗袍,塑造刚柔并济的东方女性形象。“让旗袍融入当代女性的生活,也让‘藏’在旗袍里的传统文化、非遗工艺传承下去。”施曼芸说。

“新中式”出圈

今年春节,在传统中式基础上改良的“新中式”热度节节攀升。和旗袍不同的是,“新中式”服饰主打既保留传统特色,又时尚实用。宋锦马甲、香云纱外套、刺绣马面裙等新中式单品,激活了“90后”“00后”年轻人的传统文化基因。

最具代表性的单品当属马面裙。在传统服饰中,马面裙是极具辨识度的存在,它的形制类似于古代城墙四四方方的塔楼式建筑结构——平面剪裁两片式;腰部的系带围合后,两侧贯通裙长的竖向褶裥有飞流直下之感,使穿着者站立时端庄挺拔,落座时不易压皱。“80”后傅凡玲,对马面裙“情有独钟”。她认为充满“中国味”的服饰很适合年轻人,于是为女儿搭配了马面裙和立领式白衬衫。

鸡鸣阁是我市首例大型主体全木古建工程项目,依鸡鸣山地势,层台累榭而上,文艺气息浓郁,成为国风爱好者的“打卡地”。亭台楼阁下,身着传统服饰的人们尽情展现着柔美娇俏的身姿,成为春日商城一道独特的风景。

“传统技艺要不断发展,需要在潮流中坚持传统技艺,在传统里融入时尚元素。”第五批金华市非物质文化遗产“义乌旗袍手工制作技艺”代表性传承人盛爱君表示,“新中式”服装是一种以传承为基础的创新,将小立领、对襟、提花暗纹等常用的旗袍元素,应用于细节之中,并衍生出新的变化趋势。

以香云纱为例,盛爱君认为传统手艺背景下,香云纱的底胚经过“三蒸九煮十八晒”,有时过程会更久,精益求精的技术造就了香云纱独一无二的特性。“新中式”从设计、生产制造,到衍生周边及线下活动等,形成了一条完整的产业链,这样的环境下,也一定程度促使香云纱、宋锦等传统手艺“改良升级”。

泰戈尔曾说,“古老的种子,它生命的胚芽蕴藏于内部,只是需要在新时代的土壤里播种。”无论是旗袍还是“新中式”服装,无不透露着独特的中式审美气质。今年全国两会期间,有全国政协委员为“中华礼仪服饰文化”发声,认为大众渴望在服饰方面展现中国气质的文化需求和精神需求日益增加。让传统文化焕发新生、重放光彩、生生不息,需要以各种新方式去演绎、诠释和融合,还需要更多人去热爱、参与、传播。

全媒体记者 傅柏琳 文/摄