“过去我们错了,因为不知,拆长城砖盖房盘院,国宝未被珍视,取之方便,弃之随意。现在我们知错了,因为觉醒,把长城民宅保存下来,刻上心中的痛,明耻辱,警后世”。这是秦皇岛卢龙县桃林口村村口“知耻碑”上的文字。

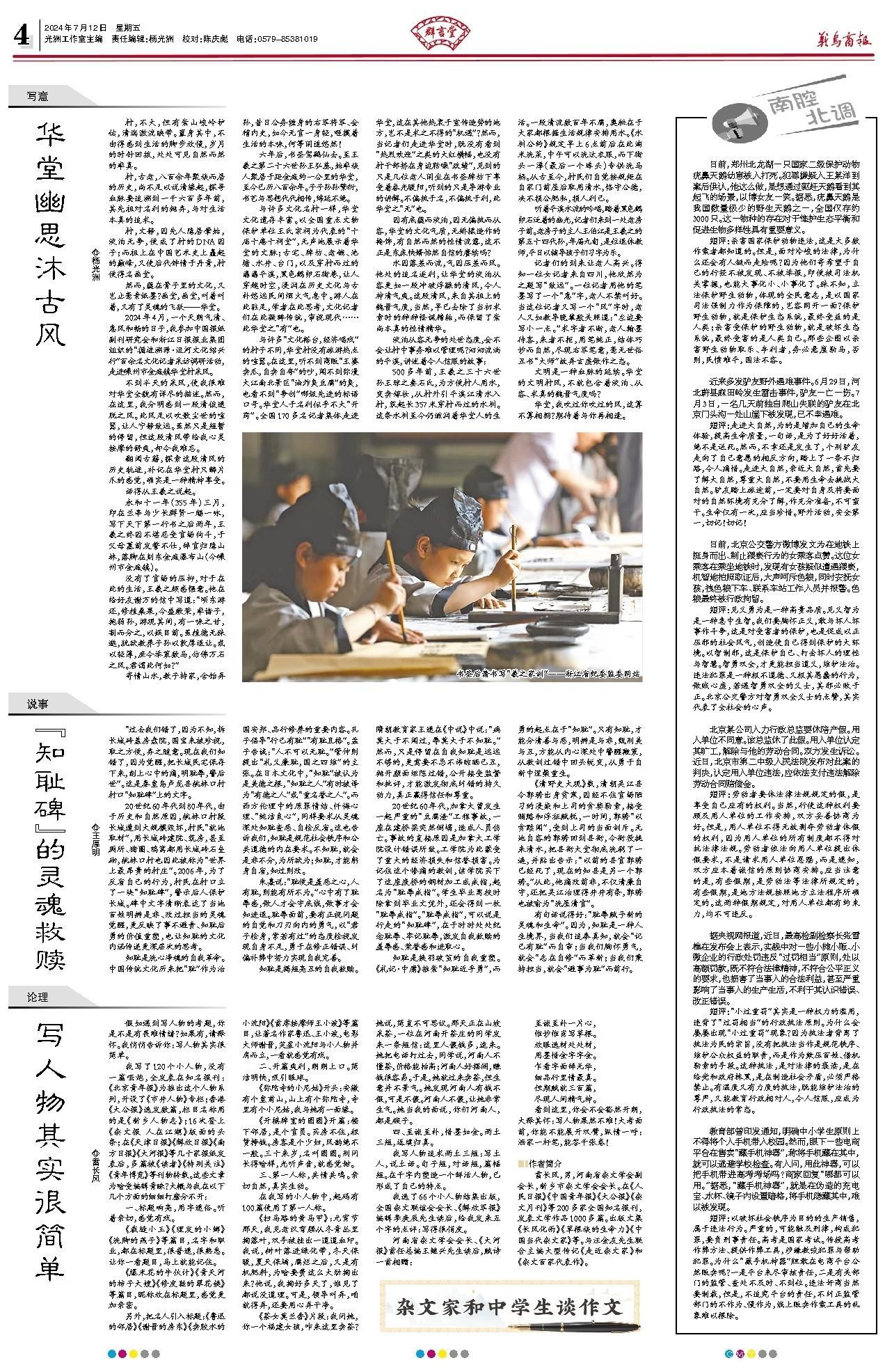

20世纪60年代到80年代,由于历史和自然原因,桃林口村段长城遭到大规模毁坏,村民“就地取材”,用长城砖建院、筑房,甚至厕所、猪圈、鸡窝都用长城砖石垒砌,桃林口村也因此被称为“世界上最昂贵的村庄”。2006年,为了反省自己的行为,村民在村口立了一块“知耻碑”,警示后人保护长城。碑中文字清晰表达了当地百姓明辨是非、改过担当的灵魂觉醒,更反映了事不避责、知耻后勇的价值重塑,也让知耻的文化内涵传递更深层次的思考。

知耻是洗心净魂的自我革命。中国传统文化历来把“耻”作为治国安邦、品行修养的重要内容。孔子倡导“行己有耻”“有耻且格”。孟子告诫:“人不可以无耻。”管仲则提出“礼义廉耻,国之四维”的主张。在日本文化中,“知耻”被认为是美德之根,“知耻之人”有时被译为“有德之人”或“重名誉之人”。而西方伦理中的原罪情结、忏悔心理、“纯洁良心”,同样要求从灵魂深处知耻查恶、自检反省。这也告诉我们,知耻是规范社会秩序和公共道德的内在要求。不知耻,就会是非不分,为所欲为;知耻,才能躬身自省,知过则改。

朱熹说:“耻便是羞恶之心,人有耻,则能有所不为。”心中有了耻辱感,做人才会守底线,做事才会知进退。耻辱面前,要有正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,以“君子检身,常若有过”的态度检视发现自身不足,勇于在修正错误、纠偏补弊中努力实现自我完善。

知耻是揭短亮丑的自我救赎。隋朝教育家王通在《中说》中说:“病莫大于不闻过,辱莫大于不知耻。”然而,只是停留在自我知耻是远远不够的,更需要不忌不讳晾晒己丑,抛开颜面坦陈过错,公开接受监督和批评,才能激发彻底纠错的持久动力,真正赢得信任和尊重。

20世纪60年代,加拿大曾发生一起严重的“豆腐渣”工程事故,一座在建桥梁突然倒塌,造成人员伤亡。事故的直接原因是加拿大工学院设计错误所致。工学院为此蒙受了重大的经济损失和信誉损害。为记住这个惨痛的教训,该学院买下了这座废桥的钢材加工成戒指,起名为“耻辱戒指”。学生毕业离校时除拿到毕业文凭外,还会得到一枚“耻辱戒指”。“耻辱戒指”,可以说是行走的“知耻碑”,在于时时处处纪念耻辱、牢记耻辱,激发自我救赎的羞辱感、荣誉感和进取心。

知耻是换羽破茧的自我重塑。《礼记·中庸》推崇“知耻近乎勇”,而勇的起点在于“知耻”。只有知耻,才能分清善与恶,明辨是与非,甄别美与丑,方能从内心深处中警醒鞭策,从教训过错中回头蜕变,从勇于自新中涅槃重生。

《清野史大观》载,清朝吴江县令郭琇出身贫寒,因经不住官场陋习的浸染和上司的贪婪勒索,接受贿赂和浮征赋税,一时间,郭琇“以贪黩闻”,受到上司的当面训斥。无地自容的郭琇回到县衙,令衙役挑来清水,把县衙大堂彻底洗刷了一遍,并贴出告示:“以前的县官郭琇已经死了,现在的知县是另一个郭琇。”从此,他痛改前非,不仅清廉自守,还把吴江治理得井井有条,郭琇也被喻为“洗屋清官”。

有句话说得好:“耻辱赋予新的灵魂和生命”。因为,知耻是一种人生境界,当我们追奉真知,就会“记己有耻”而自审;当我们胸怀勇气,就会“志在自修”而革新;当我们秉持担当,就会“避事为耻”而前行。